Cien años de soledad: Joven inmortal de la literatura universal

18 de Diciembre de 2017

Cien años de soledad es un libro infinito, esa es la conclusión a la que he llegado al completar 8 años de estar sumergida en la vida y obra del escritor hispanoparlante contemporáneo, hoy por hoy más leído del planeta tierra: Gabriel José de la Concordia García Márquez, a quien prefiero decirle Gabito, como me enseñó su propio mundo a llamarle, tal cual le decía Papalelo, en esa infancia entre las historias de guerra de este y los cuentos sobrenaturales de la abuela Mina, quienes sin saberlo, en combinación con las primeras letras recibidas de Rosa Helena Fergusson a la luz del método Montessori, en medio de un laboratorio de globalización -como aún era por esos días Aracataca- se constituirían en el caldo de cultivo de una de las plumas más valiosas de la América, aunque muchos coterráneos del escritor aún insistan en hacer la afirmación de que García Márquez no le dio nada a Colombia; en lo que yo de cuando en cuando casi que les doy la razón… Efectivamente García Márquez solo le dio una cosa a su natal Colombia: la inmortalidad.

Un asunto que es poca cosa, por cierto, para las pequeñas mentes que ven en él solo sus preferencias políticas, y no el genio que le dio el más valioso regalo a su nación: que más de 200 millones de personas en el globo -cálculo aproximado de lectores de Cien años de Soledad a mayo de 2014- tengan referencia de un país en la tierra suramericana, donde vio la luz del mundo, y más allá de ello, se inspiró, ese escritor que combinó la magia con la realidad mediante una alquimia volcánica que consiguió que se hiciera realidad uno de los sueños de José Arcadio Buendía; descubriendo la piedra filosofal que convirtió cada una de sus páginas textualmente en oro; desde aquel 5 de junio de 1967 en que editorial Suramericana hizo amanecer en los quioscos de Buenos Aires la primera edición de 8.000 ejemplares del fenómeno literario latinoamericano por excelencia. Una creación por cierto de índole transnacional latinoamericana: engendrada en Colombia, gestada en México y nacida en Argentina, materializando sin saberlo un cordón de unión que fue sueño de muchos, entre ellos de ese Simón Bolívar que tanto admiraba García Márquez como herencia de su abuelo, misma mirada certificada por sus líneas en 1989 bajo el título “El general en su laberinto”.

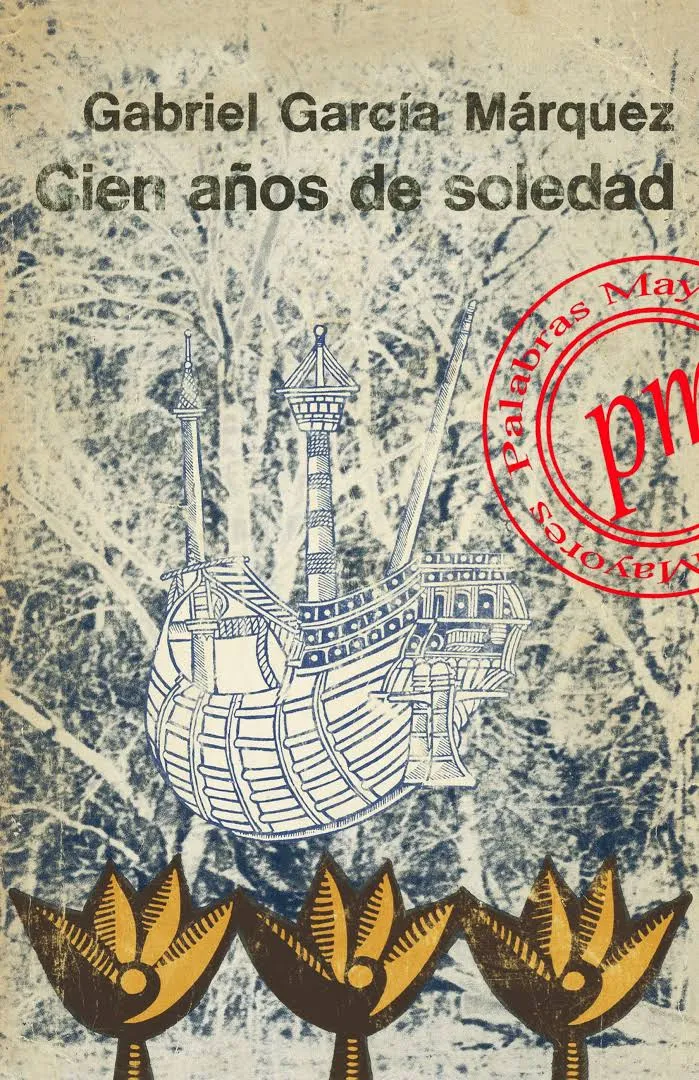

En un Buenos Aires lector como ninguna otra latitud americana a esa fecha, bajo el sofisticado criterio de los compradores que se acercaban a los quioscos en busca de revistas, periódicos y novedades literarias, la portada de última hora del libro de un colombiano más bien desconocido llamó la atención de un par, que atrapado por el hechizo de los entuertos de los Buendía, multiplicó por miles los interesados que acabaron en muy poco tiempo con la primera edición -que de hecho había sido ambiciosa para el tamaño de los tirajes de aquella época-, haciendo que a la llegada del escritor a la ciudad, solo quedaran mínimos vestigios de aquella prima impresión que marcaría de manera indeleble la historia de la literatura universal.

Historia que comienza a cuajar en mi natal Barranquilla, el sábado de carnaval de 1950, cuando Luisa Santiaga Márquez llega en busca de su hijo mayor desde su residencia en Sucre, Sucre, para que la acompañe a vender la casa, la casa de los abuelos, enclavada en la Zona Bananera en un pueblo polvoriento donde los almendros del camellón veinte de Julio, la casa del muerto, las cuatro esquinas, la casa de tabla, la antigua escuela, entre otros parajes; esperaban a García Márquez para darle la dosis de nostalgia que haría emanar de sus manos los elementos faltantes para completar la fórmula que venía cocinando en unos manuscritos que cargaba en una carpeta de cuero -encontrada en medio de los desmandes del 9 de abril en Bogotá- , bajo el título de “La Casa”, narrativa que se desarrollaba en un pueblo que hasta entonces se llamaba Barranquilla; esto último, cambiado para siempre en ese viaje que aunque infructuoso para vender la casa, fue el más glorioso para nuestra historia literaria.

A bordo del viejo tren que a cambio de la gloria de otro tiempo ostentaba solo la destartalada soledad del abandono tras la huelga de las bananeras, sentado viendo por la ventana como el paisaje se transformaba de mar a selva, un letrero al borde de la carretera resonó en su cabeza con la fuerza de las maravillas deparadas por el destino: Macondo. Una palabra que sin ser hija de su imaginación es sin duda hoy por hoy más suya que de cualquier otro, porque en ella se resume la densidad de ese mundo que se concretaba en su ser y que 17 años después tendría el primer encuentro con el público que aún hoy, pasados cincuenta años no deja de venerarla.

Desde Beijing hasta la Patagonia, a todo lo largo y ancho del globo son innumerables los adeptos que esta pieza escrita día a día conquista, por su naturaleza entre desenfadada y altamente estética, pero ante todo por su condición tan infinitamente humana que permite al lector verse reflejado ahí, en un puñado o en todas las páginas, porque apela a la condición esencial de la humanidad: la sensibilidad primigenia, que es lo mismo que hace que nos sigamos sintiendo tan cercanos a la pintura rupestre y cuyo glorioso antecedente nos deja claridad que a Cien años de soledad es aún infinito el camino que le queda por recorrer de la mano de la humanidad, como un sendero que además los conectará siempre con Colombia.

Con ese pueblo andino, frío, de aires virreinales de donde salió una de las mujeres más bellas de la obra: Fernanda del Carpio. Mismo lugar a donde fue a guardar silencio Meme, tras la trágica separación de su amado Mauricio Babilonia; un lugar cerca del cual murieron las últimas mariposas amarillas hijas de ese amor y nació el penúltimo Buendía que sería el padre de aquel que finalizando la novela se comerían las hormigas, con todo y su cola de puerco. Un lugar sin nombre en las páginas de la obra pero que hoy reconocemos como Zipaquirá, el lugar donde García Márquez terminó el bachillerato, adquirió el gusto por la música clásica, entre otros patrimonios andinos que tuvo en la vida, como aquel día en la pensión de la calle Florián en Bogotá, donde su compañero de habitación le haría un préstamo literario de tesoro: La metamorfosis de Kafka, páginas en las que descubriría que era posible escribir cosas fantásticas con la misma naturalidad con la que hablaba su abuela de lo inimaginable, encuentro que lo entregaría a su vocación definitiva: la de novelista.

Ciudades llenas del frío antónimo de su Caribe en el que encontraría inspiración para otros muchos personajes como Juan de las Nieves, aquel negro de belleza incómoda que atendía el restaurante La Cueva en Cartagena, y que hoy reconocemos como Catarino, el hombre que atendía el bar de Macondo, gracias a cuya descripción identificamos con la Casa e Tabla de ese Aracataca donde Monseñor Espejo regaló a la imaginación de Gabito el sacerdote que levitaba por gracia del chocolate caliente, en una ciudad donde la belleza asciende al cielo agarrada de una sábana que desde su estudio de escritor en ciudad de México -la cueva de la mafia- identificó como el mejor recurso para hacer creíble aquel sortilegio.

De Cien años de soledad, los motivos que la hicieron realidad y el collar de anécdotas que rodearon su publicación se han escrito ya libros enteros, siendo el más lúcido de ellos el de Gabriel Eligio García Márquez -el menor de los hijos del telegrafista de Aracataca-, quien a solas con su inquietud, sin consultar a su hermano, publicó “Tras las claves de Melquíades”, una investigación de amorosa filigrana que nos permite trasegar los laberintos que hicieron nacer a esta obra que ya en ya en sus primeros 50 años se erige como un gallardo clásico, joven inmortal de la literatura universal.

Continúa Leyendo

Testimonio de una visita al archivo de Gabriel García Márquez en el...

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.