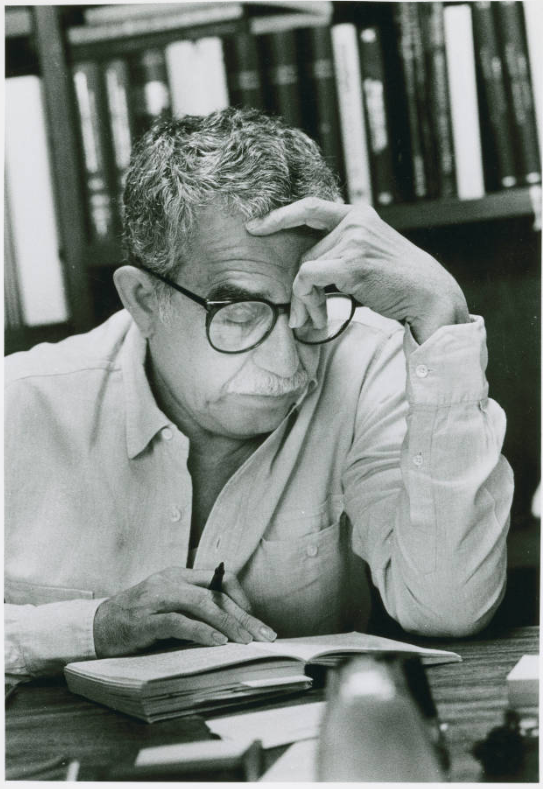

Un poema barroco para García Márquez

Por:

Khal Torabully

En ce jour, tout part et tout revient ici…

Le train à compartiments variables avance et déraille.

Le bateau prend eau et replonge dans ses failles…

A chaque instant, tu retrouves la nuit en sang.

Tu bailles en dormant encore cent ans.

« Tout est événement, Tout est insignifiant »,

Te dit le contrôleur fou qui jadis fut cipaye.

Le papillon a quitté le fleuve pour un autre puits,

Il replonge dans l’œil flou des iris.

L’Amazonie n’est qu’un songe que la géographie

Etendit dans le rêve de l’enfant sorti

Du sac d’os que l’on berce pour ne plus te réveiller.

Tout cela à l’air irréel, pourtant comment dire

La vérité que l’on décrit que l’on la peint avec ses mots ?

Jadis un mangeur de champignons devenu guérillero

Te révéla le secret des réalités magiques :

« Amuse-toi de l’imagination, elle n’invente rien,

Elle ne devine pas les failles entre tes mots.

Entre nos certitudes et le jour que nous dévisageons

Chaque fois, tu clignes de l’œil dans la lune et le soleil ».

C’était à la gare d’Aracataca, et tes chaussures noires avaient changé

De couleur. Elles préfèrent l’ombre du silence aux ailes du rêveur.

Mais est-ce pour cela que tu n’imagines pas ce rêve ?

Tes yeux gardent encore le goût des bananeraies,

Les clameurs des petites mains des champs verts.

Tes yeux gardent les couleurs des gaitas, et la gare de Sevilla

Te rappela cette langue qui quitta le moulin de Cervantès,

Pour s’enrichir des nuits perdues entre les cols des Andes.

Dans ton cœur, ces rythmes de porro et de cumbia…

Tu sais que les Caraïbes brisent les Castilles en voûtes de Cuba.

Et si le monde est un chaos, c’est que tu décris bien son ordre.

Nul n’écrit en dehors de l’éparpillement des comètes,

Ou des papillons bleus en crevaison d’azurs.

Cela ta grand-mère, effrayée par l’ombre de la nuit,

Te le confia à minuit, en libérant un phalène imaginaire.

« Grand-mère du pays des conquistadors,

Nul ne sait pourquoi le thermomètre délire

Quand tu nous parles d’humidité. Ni pourquoi

La montre s’affole quand tu dis que monde s’arrête,

Partout, à chaque gare, pour reprendre son souffle cahoteux ».

Mais pour l’heure, tu es à Makondo, tu me rappelles Macondé,

Ce morne où l’on marronna pour oublier la mort.

Et si l’on dit à mon père qu’il avait l’accent baroque quand il parlait créole,

Ce qu’il devait délirer dans sa langue déracinée.

Et tu descends de la courte échelle, la sueur collée

Au front de la foule dont la folie est une tempête de soleils

Qui se colle à ton front et tes aisselles.

Tu te demandes, cher Gabriel, si tu es devenu le héros

D’un de tes romans, qui se réveille en ton écriture si réelle ?

Pour te rassurer, tu tâtes le sac d’os que l’enfant berce

Pour ne pas réveiller la folie de cette foule.

Tant d’enfants, qui n’existent que dans le désordre du monde,

Ont scandé ton nom du quai à la place Bolivar.

Tu regardes le soleil démonté dans la ville, l’air hagard

Et constates que Macondo est bien le lieu qui t’a dicté

Ce livre où les générations dansent pendant 4 ans de pluie.

Partout fuient les regards furieux des maquereaux…

Ils chantent en chœur que la poésie ne guérit personne

De l’absence de la vérité et de la beauté.

Mais tu n’en a cure, devant le soleil, une femme plantureuse

Défie Botero de peindre la lueur rance des reins.

Tu t’essuies le front dans le Copetrán numéro 2107,

Tu comptes les papillons jaunes qui s’éparpillent en soleils.

Chaque inconnu que tu décris de mémoire se rappelle de toi.

Il n’y a aucune identité qui te soit inconnue.

A tel point que le maire du village, conscient que ton roman

Dessine au plus haut point de merveilleux chaos,

Proposera un nouveau nom à ton village natal : Macondo.

D’ailleurs, n’est-ce pas à Macondo que naquit la vraie Colombie ?

Et toutes les réalités qui naissent ici, cher Gabo,

Ne sont-elles pas pure magie que par ta réalité ?