Cuando conocí a Gabo

Relato de cuando conocí a Gabo de niño.

Juan Diego Perdomo Alaba

Juan Diego Perdomo Alaba

Tenía siete años, 1990. Eran épocas difíciles para el país. Mataban ministros, periodistas y candidatos presidenciales. Los estudiantes de la época en Bogotá luchaban por incluir en las elecciones de ese año una tal “Séptima papeleta” a fin de promover una Asamblea Constituyente y yo le hacía política en las busetas ‘pringacara’ a César Gaviria cuando mi mamá me llevaba a pasear al Centro de Cartagena. “Si no es Galán, mi presidente es Gaviria, ¡viva el partido Liberal!”, peroraba. (Para contar tu anécdota con Gabo o con su obra, ingresa a la sección Memoria Colectiva).

Mis padres estaban en proceso de separación. Mi papá, mi héroe de entonces, no vivía conmigo, venía a visitarme de vez en cuando. Lo era también –aún no recuerdo por qué– Gabo, “el de Aracataca”, como papá le decía. Yo soñaba con conocer al cataquero algún día, al que tanto veía en televisión.

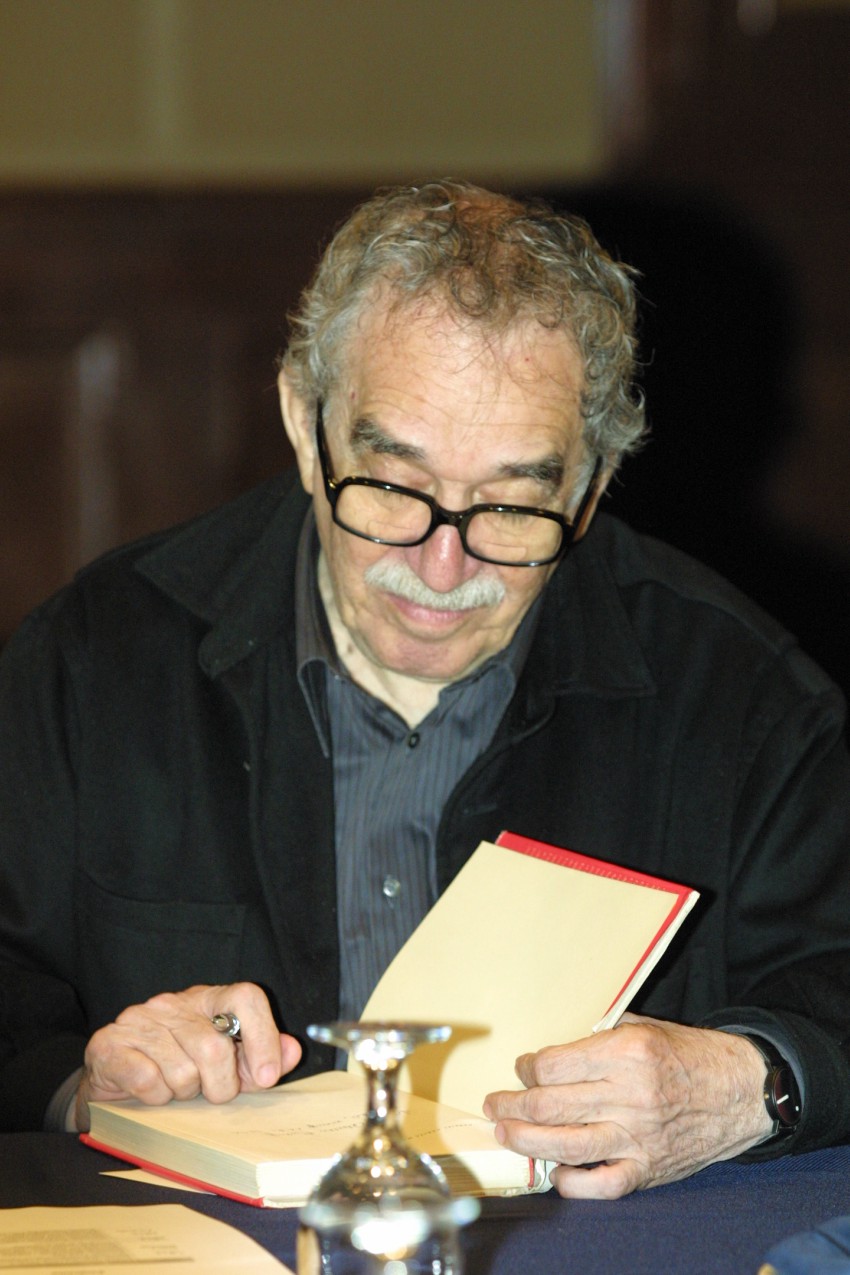

En una de las últimas visitas de mi papá a Cartagena, antes de no volverlo a ver en años, salimos los tres al Centro. Llegamos a la Notaría Primera que quedaba en la Calle del Arzobispado del Centro Histórico. Paseamos por la Plaza de la Proclamación y nos ubicamos en la entrada de esa misma calle frente al Palacio de la Proclamación. Recuerdo que había muchas librerías y papelerías en ese sector. De una, donde funcionó la papelería Toro, justo en la casa de los hermanos Piñeres, repentinamente salió un tipo viejón de mediana estatura, de crespos plateados y un espeso bigote entrecano. Vestía un overol de trabajo azul turquí con muchos bolsillos.

Parados en esa esquina entre la Gobernación y la Catedral, mi papá señaló con tono mesurado, “miren, ahí está el Gabo”, así, sin ningún asombro, como quien se refiere a un viejo conocido.

Voltee mi mirada y al verlo me sorprendí, me escondí en las naguas de mi mamá. No lo podía creer. Empecé a llorar.

– Mamita, quiero saludarlo –decía entre sollozos.

– Papito, deje la timidez, vaya salúdelo – me sugirió mi mamá.

Seguía intimidado, atónito, se detuvo el tiempo. Aún no me explico qué carajos hacía el Nobel allí, parecía un empleado más. Al notar mi emoción, mi papá salvó el entrañable momento.

– Camine y le pedimos un autógrafo al Gabo.

Me agarró de la mano, mi mamá se quedó en la esquina, entramos a la librería y mi padre lo llamó como quien saluda a un viejo amigo que hace rato no ve.

– Gabito, qué ha habido…

Mi mente quedó en blanco, me limité a observarlo, a olerlo, a palparlo, a sentirlo. A mirarle los bigotes. Recuerdo su voz con acento caribe que no golpea las palabras ni se come las eses. Todavía estaba entero Gabo, vigoroso. Una mixtura entre un mesurado escritor caribeño y una estrella erigida en el firmamento. No supe qué me dijo, ni qué habló con mi papá. Solo tengo intacta la imagen cuando Gabo pide un pedazo de papel. Al rato, le entregan un trozo de hoja de cuaderno contable. Allí estampó unas letras poco legibles a la vista. El escritor cogió mi melena amonada sin peinar y me acarició la barbilla. Sigo atónito. Mi padre se despide de él y salimos. Lo perdí de vista, regresé a casa feliz con mi autógrafo.

Conservé su estampa de tinta azul hasta los 20 años. Pasó de billetera en billetera hasta que un día lo perdí en Bucaramanga, me robaron un canguro donde lo guardaba. Allí, consigo, se perdió el fiel testimonio de cuando conocí a Gabo. Pero está intacto el recuerdo; su enterizo azul y labor de librero inusitado, su bigote poblado y voz estilizada y cálida, y mi cariño por su oficio primigenio, el del Gabo periodista.

“Juan Diego, mi cariño para ti, Gabo”.

Imagen

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.