Un alma para ser llenada con mensajes en castellano: la aventura de escribir Cien años de soledad contada por García Márquez

Palabras pronunciadas por el escritor colombiano en Cartagena, Colombia, el 26 de marzo de 2007 durante la apertura del IV Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en homenaje suyo.

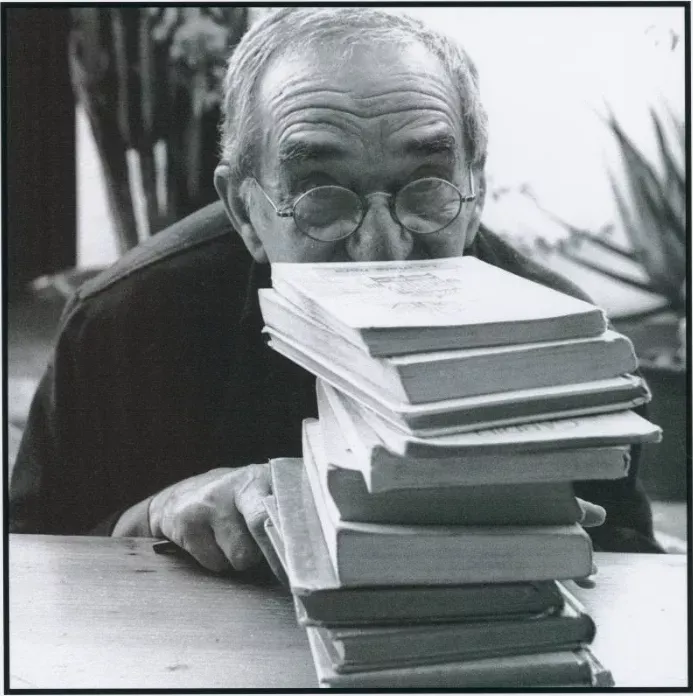

Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía Cien años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de un millón de ejemplares. Pensar que un millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de cincuenta veces un millón de lectores, y hacia un artesano, insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido.

Pero no se trata ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana, y por lo tanto un millón de ejemplares de Cien años de soledad no son un millón de homenajes al escritor que hoy recibe, sonrojado, el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellana esperando, hambrientos, de este alimento.

No sé a qué horas sucedió todo. Sólo sé que desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado, para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie, que le haga más feliz la vida a un lector inexistente.

En mi rutina de escribir, nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis dos dedos índices golpeando, una a una y a un buen ritmo, las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos setenta y pico de años. Hoy me tocó levantar la cabeza para asistir a este homenaje que agradezco y no puedo hacer otra cosa que detenerme a pensar qué es lo que me ha sucedido. Lo que veo es que el lector inexistente de mi página en blanco es hoy una descomunal muchedumbre, hambrienta de lectura de textos en lengua castellana.

Los lectores de Cien años de soledad son hoy una comunidad que, si viviera en un mismo pedazo de tierra, sería uno de los veinte países más poblados del mundo. No se trata de una afirmación jactanciosa. Al contrario, quiero apenas mostrar que ahí está una gigantesca cantidad de personas que han demostrado con su hábito de lectura que tienen un alma abierta para ser llenada con mensajes en castellano. El desafío es para todos los escritores, todos los poetas, narradores y educadores de nuestra lengua, para alimentar esa sed y multiplicar esta muchedumbre, verdadera razón de ser de nuestro oficio y, por supuesto, de nosotros mismos.

A mis 38 años y ya con cuatro libros publicados desde mis 20 años, me senté ante la máquina de escribir y empecé: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”. No tenía la menor idea del significado ni del origen de esa frase ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses, hasta que terminé el libro.

Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática, eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos seis meses de mañanas diarias terminar el libro.

Esperanza Araiza, la inolvidable Pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos, entre ellos La región más transparente, de Carlos Fuentes; Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado de remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús, con un aguacero diluvial, y las cuartillas quedaron flotando en el cenagal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros, y las secó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa.

Lo que podía ser motivo de otro libro mejor, sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Habíamos resistido a la tentación de los préstamos con interés, hasta que nos amarramos el corazón y emprendimos nuestras primeras incursiones al Monte de Piedad.

Después de los alivios efímeros con ciertas cosas menudas, hubo que apelar a las joyas que Mercedes había recibido de sus familiares a través de los años. El experto las examinó con un rigor de cirujano, pasó y revisó con su ojo mágico los diamantes de los aretes, las esmeraldas del collar, los rubíes de las sortijas, y al final nos los devolvió con una larga verónica de novillero: “Todo esto es puro vidrio”.

En los momentos de dificultades mayores, Mercedes hizo sus cuentas astrales y le dijo a su paciente casero, sin el mínimo temblor en la voz:

– Podemos pagarle todo junto dentro de seis meses.

– Perdone, señora –le contestó el propietario–, ¿se da cuenta de que entonces será una suma enorme?

– Me doy cuenta –dijo Mercedes impasible–, pero entonces lo tendremos todo resuelto, esté tranquilo.

Al buen licenciado, que era un alto funcionario del Estado y uno de los hombres más elegantes y pacientes que habíamos conocido, tampoco le tembló la voz para contestar:

– Muy bien, señora, con su palabra me basta. –Y sacó sus cuentas mortales–. La espero el 7 de septiembre.

Por fin, a principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de Cien años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina a doble espacio y en papel ordinario, y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la Editorial Suramericana.

El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo:

–Son 82 pesos.

Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera, y se enfrentó a la realidad:

– Sólo tenemos 53.

Abrimos el paquete, lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires, sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto. Sólo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera sino la última parte. Pero antes de que consiguiéramos el dinero para mandarla, ya Paco Porrúa, nuestro hombre en la Editorial Suramericana, ansioso de leer la primera mitad del libro, nos anticipó dinero para que pudiéramos enviarla. Fue así como volvimos a nacer en nuestra vida de hoy.