Historia secreta de un gran cuadro: Gabo y el autorretrato baleado de Alejandro Obregón

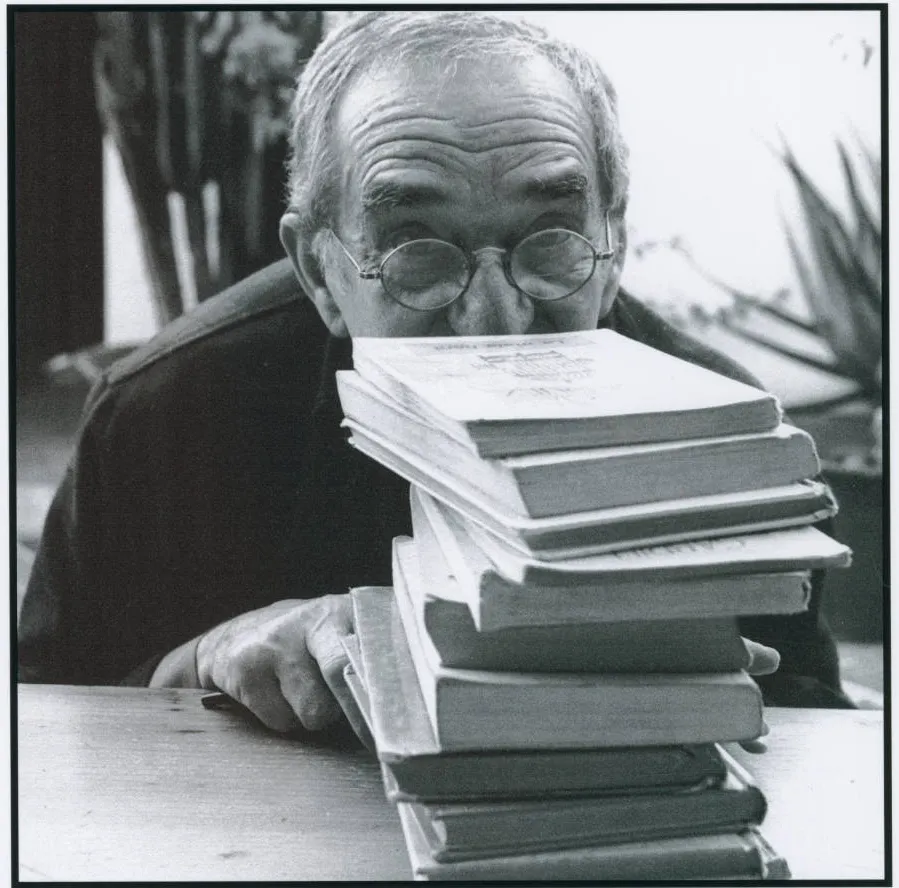

Prólogo de Gabriel García Márquez dedicado al pintor colombo-español Alejandro Obregón en noviembre de 1991 para el libro “Alejandro Obregón” de la Editorial Lerner & Lerner.

Cuatrocientos ochenta y dos años después de la llegada de Colón a las Américas, el pintor Alejandro Obregón trabajó sobre el tema de don Blas de Lezo, un teniente general de Felipe V que tenía menos cuerpo para pintar que cualquier otro ser humano, pues había ido dejándolo a pedazos en diversas guerras de España. A los quince años había perdido la pierna izquierda en el combate naval de Vélez Málaga, a los dieciocho perdió el ojo izquierdo en la defensa de Tolón, y a los veintiocho perdió el brazo derecho en el sitio de Barcelona. Con el medio cuerpo que le quedó fue defensor militar y héroe de Cartagena de Indias, y su gobernador hasta la muerte.

Obregón lo sacó del congelador de las academias y trabajó sobre el tema de un modo tan encarnizado y libre, que fue una de sus épocas grandes, como la de los cóndores, o los toros, o las barracudas. Pero fue también el único tema con el cual se identificó tan a fondo que terminó por confundirse con él, y pintó numerosos retratos de sí mismo encarnado en don Blas de Lezo: Obregón tuerto, Obregón con un gancho de hierro en vez de mano, Obregón con una pata de palo. Uno de esos cuadros, en óleo sobre tela, de un metro por ochenta centímetros y con una dedicatoria escrita por el autor en el ángulo inferior izquierdo, es una de sus obras maestras. Pues bien: en la larga y turbulenta historia de las bellas artes, ése es quizás el único cuadro que ha sido terminado a bala.

Sucedió la noche de Año Nuevo de 1979, en Cartagena de Indias, cuando dos mujeres muy cercanas a Obregón, en medio de la fiesta familiar, se pasaron de tono en una disputa sobre cuál de las dos era la dueña del autorretrato todavía olorosa a trementina. «Sentí que el cuadro se estaba volviendo más importante que yo», me dijo Obregón. «De modo que resolví matarlo». Sacó un revólver Smith & Wesson, negro, 38 largo, cañón largo, con cachas de madera, y disparó contra el lienzo la carga completa de balas blindadas. El primer tiro dio en el centro del ojo único. El segundo y el tercero, disparados con el pulso firme y una puntería escalofriante de cazador maestro, entraron por el mismo agujero. La fiesta familiar del Año Nuevo se acabó, por supuesto, pero la disputa se acabó también para siempre. Nadie se atrevió a hablar más del cuadro delante de Obregón, aunque de ningún otro se habló tanto a sus espaldas.

Yo había hecho lo imposible por tener un cuadro suyo. Le perseguí durante años por sus casas numerosas, viendo sucederse sus amores eternos, viendo crecer a sus hijos, viendo pasar sus épocas deslumbrantes, pero nunca tuve el valor de decírselo ni el dinero para comprarlo. Hablando de todo, menos de eso, cerramos muchas noches el restaurante de Divo Caviccioli, nuestro compadre común, y vimos amanecer muchas veces desde las murallas de don Blas de Lezo. Una noche de marzo de 1981, de puro inocente, le pregunté por el cuadro abaleado.

– Por ahí anda… –me dijo–. Y a propósito, hay que acabar de destruirlo.

Nadie lo había visto después del atentado, pero era ya más célebre por eso que por su belleza. Cada quien contaba una versión personal, siempre diferente, y casi todos se decían testigos del drama. La más corriente era que Obregón había puesto sólo dos balas, una para el cuadro y otra para él, y que el segundo proyectil se encasquilló cuando se hizo su disparo en el paladar. Un coleccionista japonés que oyó los rumores en Nueva York había estado en Cartagena dispuesto a pagar lo que le pidieran por el cuadro, y esperó a Obregón noche tras noche en el restaurante de Divo. Pero éste lo convenció no sólo de que el cuadro no existía, sino de que el mismo Obregón era un fantasma inventado por la Corporación de Turismo.

Creo que fue esa celebridad accesoria lo que sustentaba el rencor de Alejandro contra el cuadro, del cual hablaba como de un enemigo abominable. Tanto, que antes del amanecer, cuando nos habían echado de la última cantina, me pidió que le acompañara a su casa para cumplir su determinación de incinerarlo y echar las cenizas en el mar.

El estudio de Obregón parece más bien un desguazadero de barcos. Hay cuadros sin terminar en los caballetes, y muchos otros sobre temas múltiples y en toda clase de técnicas, ya terminados y puestos en desorden contra las paredes. Al fondo, en un depósito prohibido, están los cuadros condenados. Allí estaba el autorretrato a la manera de don Blas de Lezo. Obregón lo sacó cubierto de telaraña y de polvo, y él mismo empolvado hasta las cejas. Primero lo sacudió con un plumero y luego lavó el óleo con agua y detergente, con la misma consideración con que hubiera almohazado un caballo en la dehesa, pero cuidando siempre de que yo no lo viera. Cuando terminó lo puso en el suelo contra la pared, puso una mesita de madera y dos sillas frente de un caballete vacío, puso en la mesita una botella de ron Tres Esquinas y dos vasos, me hizo sentar, y puso el cuadro en el caballete. Me quedé sin aliento.

Un ojo estaba como el de don Blas de Lezo en vida, sólo la cuenca vacía. Pero los tres balazos idénticos habían desbaratado la pupila diáfana del otro ojo, que había sido de un azul intenso, y las esquirlas de rebote en el muro habían agujereado la cara y el fondo misterioso de un cielo ceniciento y sin nubes. Obregón y yo, sentados frente al caballete, contemplamos el cuadro en silencio hasta que se acabó la primera botella. Él destapó la segunda, siempre mirando el cuadro, y seguimos contemplándolo durante media botella más. Fue un amanecer tardío y lento, como son los de agosto en el Caribe, de modo que el cuadro en el caballete iba cambiando de luces, de colores, de expresión, como pintándose de nuevo a sí mismo a medida que la mañana se alzaba en el mar. Ya a pleno día, Obregón parpadeó por primera vez, y dijo:

– No está tan mal.

– Es una maravilla –le dije–. Y me pregunto si tendría la misma belleza y el mismo dramatismo si no lo hubieras terminado a tiros.

Muchos tragos después, al cabo de una reflexión insondable, Obregón volvió a parpadear. «Tu madre es una santa, pero tú eres un hijo de puta», me dijo, con la ternura brutal que le es propia. Se levantó como pudo, vació un poco de óleo rojo en la paleta, y sin decir una palabra escribió con el pincel arriba de su firma: A Gabo. Necesité tantos días para recobrar el aliento, que sólo ahora me doy cuenta de que no le di las gracias.

La historia habría terminado ahí, con el cuadro en el muro central de mi casa de México, de no haber sido por los balazos. Obregón era partidario de resanarlos. Yo sólo estaba de acuerdo en la restauración del ojo apagado por los tiros, que le estaba al cuadro algo de su luz sobrenatural, inclusive rehusé prestárselo a Obregón para varias exposiciones, por temor de que lo restaurara.

Como dos años después, Obregón se presentó sin anunciarse en mi casa de México, de paso para Cancún, con un instrumental inesperado: hilos y agujas, un pincel fino y dos tubos de óleo: azul y blanco. Llevó el cuadro al jardín bajo el cielo ceniciento de octubre, lo recostó contra un cantero de geranios, y se sentó en el suelo a coser la tela por el revés.

– Sólo el ojo –le dije.

– Sólo el ojo –me dijo.

Una vez más admiré la humildad y el decoro de zapatero remendón con que se entregó a su oficio. Fue un trabajo perfecto. Don Blas de Lezo, colgado de nuevo en el puro centro de la casa, tenía otra vez en su ojo único la mirada de águila de Obregón.

No tuvimos tiempo siquiera de almorzar, porque él tenía urgencia de llegar a Cancún, pero prometió volver tres días después. Y así fue. Sólo que entonces la paz de nuestra casa había cambiado, y él no lo sabía. Como no encontró libre nuestro teléfono en toda la mañana, decidió ir sin anunciarse. El portón, que siempre permanecía cerrado, estaba abierto de par en par, y el zaguán colmado de rosas amarillas. Obregón se abrió paso por el estrecho sendero que quedaba entre la enorme cantidad de rosas amarillas que ocupaban toda la casa, y aun la cocina y los baños. La sala, presidida por el autorretrato renovado así como el comedor y las terrazas, estaba ocupada por una muchedumbre de amigos del país, y los que empezaban a llegar del mundo entero. Obregón, consternado en la puerta de la sala, gritó:

– ¡Mierda! ¡Se murió!

«Casi», pensé yo cuando lo supe. Pues era el 22 de octubre de 1982. Un amigo sueco me había despertado desde Estocolmo a las seis de la mañana de ese día para darme la noticia de que habían adjudicado un premio imprevisto. «Es el segundo que me dan en los últimos tres días», le dije, con la mano en el corazón. Pero él no entendió, desde luego, porque no conocía la historia del cuadro terminado a bala.

*Puedes encontrar este prólogo de García Márquez en el archivo digital del Centro Harry Ramson.