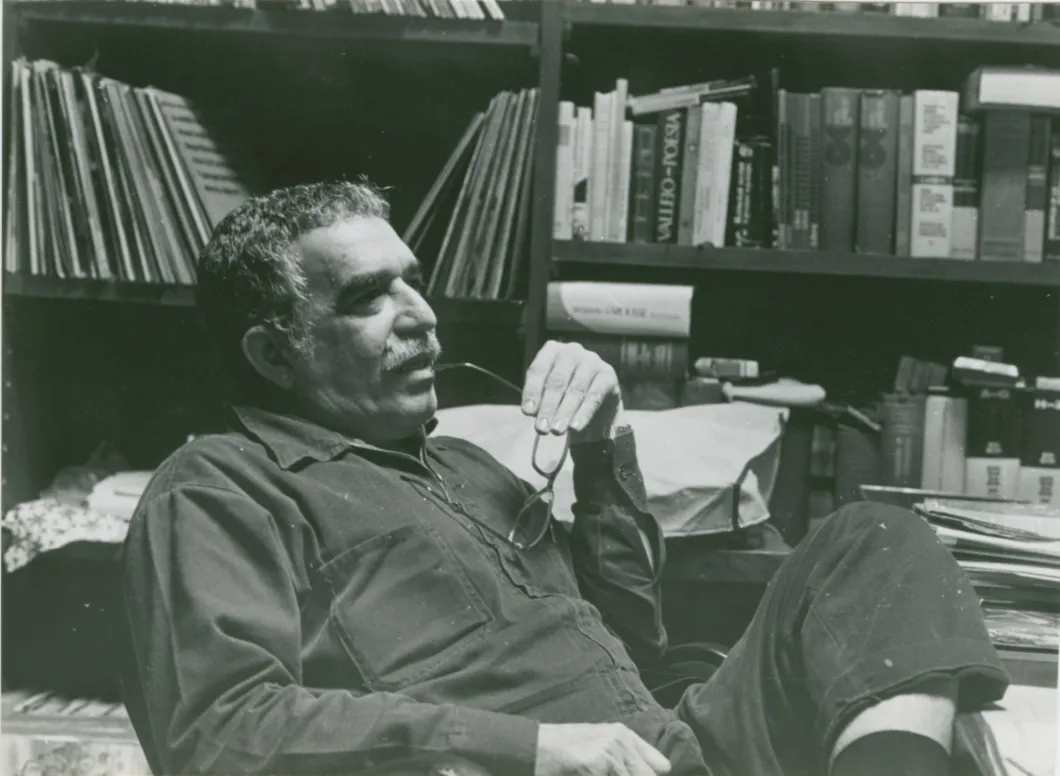

10 textos de Gabriel García Márquez para explorar la lengua castellana

Un decálogo de textos del escritor colombiano para comprender mejor la lengua castellana.

Centro Gabo

22 de Abril de 2019

En una entrevista de mayo de 1988 concedida a la revista Cambio 16, Gabriel García Márquez vaticinó que dentro de un siglo la lengua castellana será un símbolo de la unidad latinoamericana que mantendrá juntos a todos los países del continente. “Dentro de cien años la América Latina será la América Latina de Bolívar”, dijo Gabo, “una unidad regional afirmada sobre los valores de cada país. Hasta el Brasil se habrá entregado del todo a esa América Latina y su portugués será una de las lenguas hermanas de la región. A pesar de las diferencias existirá un castellano con el que nos entenderemos todos”. En esa declaración tampoco dejó por fuera a España. “En cuanto a España”, concluyó, “no hay razones para alarmarse, porque con ella nos hemos entendido siempre, incluso en español, y acabaremos entendiéndonos también dentro de cien años”.

Aquella visión de la lengua castellana muestra hasta qué punto el escritor colombiano creía en el poder que las palabras podían ejercer, no sólo en el ámbito de la ficción, sino también en los complicados terrenos de la geopolítica.

Su idea de un castellano libre y expresivo lo llevó a reñir con diversas instituciones encargadas de reglamentar y estudiar la lengua. A la Real Academia de la Lengua Española, por ejemplo, Gabo la apodó el “cuartel de policía del idioma” y bautizó sus diccionarios como “mausoleos” a donde iban a parar las palabras ya muertas.

En el Centro Gabo hemos seleccionado ocho columnas, un discurso y un cuento del escritor colombiano que te introducirán a una concepción garciamarqueana de lengua castellana:

1. Botella al mar para el dios de las palabras

Se trata del célebre discurso en el que García Márquez propuso “jubilar la ortografía” para darle más vitalidad, expresividad fluidez a la lengua castellana. Lo pronunció el 7 de abril de 1997 en Zacatecas, México, durante el I Congreso Internacional de la Lengua.

Simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los qués endémicos, el dequeísmo parasitario, y devuélvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revólver con revolver. ¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?

2. La conduerma de las palabras

Publicada en El País de España el 19 de mayo de 1981, esta columna debate sobre la lengua castellana y sus variaciones en los diversos países de Iberoamérica. Gabo parte de las expresiones “Conduerma”, “Cruda” y “Hacerse bolas” (escritas recientemente en su Crónica de una muerte anunciada) y luego desarrolla una reflexión en torno al español hablado en países como Colombia, México, Venezuela y España.

Los colombianos, que en los últimos tiempos hemos ganado tan mala fama en el mundo por tantas razones distintas, tenemos desde hace años la de hablar el castellano más puro. Dormimos en falsos laureles, pues en realidad hablamos por la calle una lengua muy bella, rica y útil, pero la que nos ha dado la fama no es ésa, sino la que recitan como loros nuestros académicos polvorientos y nuestros presidentes embalsamados. Para mí, el mejor idioma no es el más puro, sino el más vivo. Es decir: el más impuro. El de México me parece el más imaginativo, el más expresivo, el más flexible.

3. La mujer que escribió un diccionario

Un artículo sobre la vida y obra de María Moliner, la española que elaboró sola el Diccionario de uso del español: una obra miles de páginas donde se pretenden recoger todas las palabras de la vida, agarradas al vuelo y acabadas de inventar, muchas de las cuales ni siquiera aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. El artículo fue publicado en El País de España el 10 de febrero de 1981.

María Moliner –para decirlo del modo más corto– hizo una proeza con muy pocos precedentes: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua castellana. Se llama Diccionario de uso del español, tiene dos tomos de casi 3.000 páginas en total, que pesan tres kilos, y viene a ser, en consecuencia, más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y –a mi juicio– más de dos veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le dejaba libre su empleo de bibliotecaria, y el que ella consideraba su verdadero oficio: remendar calcetines. Uno de sus hijos, a quien le preguntaron hace poco cuántos hermanos tenía, contestó: «Dos varones, una hembra y el diccionario». Hay que saber cómo fue escrita la obra para entender cuánta verdad implica esa respuesta.

4. La vaina de los diccionarios

Una columna que salió impresa en El País de España en su edición del miércoles 19 de mayo de 1982. Aquí García Márquez muestra sus sentimientos adversos frente a los diccionarios y su afán de querer abarcarlo todo, razón por la cual se equivocan en muchas ocasiones. Antes del diccionario, Gabo recomienda el instinto y el sentido común.

A veces, los diccionarios se dan cuenta de que han hecho el ridículo, y lo corrigen en una edición posterior. Eso le ocurrió al de la Real Academia con la famosa e inefable definición de perro: "Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, pero siempre con la cola de menor longitud que las patas posteriores, una de las cuales levanta el macho para orinar". Se prestó a tantas burlas esta precisión excesiva -y entre ellas una muy feroz e inteligente de Guillermo Cabrera Infante en su novela Tres tristes tigres-, que en las ediciones más recientes del diccionario de la Real Academia ya los perros no levantan la pata posterior para orinar, aunque sigan haciéndolo en la vida real.

5. Los pobres traductores buenos

Un texto de Gabo para aproximarse al difícil arte de la traducción, no sólo de otras lenguas al castellano y del castellano a otras lenguas, sino desde el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Fue publicado en El País el 21 de julio de 1982.

Es poco probable que un escritor quede satisfecho con la traducción de una obra suya. En cada palabra, en cada frase, en cada énfasis de una novela hay casi siempre una segunda intención secreta que, sólo el autor conoce. Por eso es sin duda deseable que el propio escritor participe en la traducción hasta donde le sea posible. Una experiencia notable en ese sentido es la excepcional traducción de Ulysses, de James Joyce, al francés. El primer borrador básico lo hizo completo y solo August Morell, quien trabajó luego hasta la versión final con Valery Larbaud y el propio James Joyce. El resultado es una obra maestra, apenas superada –según testimonios sabios– por la que hizo Antonio Houaiss al portugués de Brasil. La única traducción que existe en castellano, en cambio, es casi inexistente. Pero su historia le sirve de excusa. La hizo para sí mismo, sólo por distraerse, el argentino J. Salas Subirat, que en la vida real era un experto en seguros de vida. El editor Santiago Rueda, de Buenos Aires, la descubrió en mala hora, y la publicó a fines de los años cuarenta. Por cierto, que a Salas Subirat lo conocí pocos años después en Caracas trepado en el escritorio anónimo de una compañía de seguros y pasando una tarde estupenda hablando de novelistas ingleses, que él conocía casi de memoria. La última vez que lo vi parece un sueño: estaba bailando, ya bastante mayor y más solo que nunca, en la rueda loca de los carnavales de Barranquilla. Fue una aparición tan extraña que no me decidí a saludarlo.

6. Un diccionario de la vida real

Una columna en torno al diccionario de los orígenes, titulado ¿Desde cuándo?, escrito porel francés Pierre Germa. Se destaca la pasión del Premio Nobel de literatura colombiano por las historias que están detrás de las palabras, sus principios y sus derivaciones a través de sucesos excepcionales. Fue publicada el 18 de noviembre de 1981 en El País de España.

El diccionario de orígenes nos cuenta con precisión y gracia quién inventó la máquina de lavar, dónde se construyó el primer faro, en qué mar navegó el primer petrolero, desde cuándo se usa el aceite de ricino, quién fue el primer hombre que se lanzó en paracaídas, y tantas cosas más que apenas caben en su orden alfabético. A los escritores les gustará saber, por ejemplo, que una de las máquinas de escribir construidas en el siglo pasado se llamaba "el piano de escribir", y que su cliente más entusiasta fue el escritor Mark Twain. Se preguntarán sin duda -porque el diccionario no lo dice- qué se hizo de la máquina de escribir en chino, que según se dijo hace muchos años había sido inventada por el escritor americanizado Lin Yutang. Les gustará saber que el corsé de varillas de acero fue muy popular en el siglo XIX, a pesar de que era tan incómodo y peligroso que en algunos casos podía causar la muerte. Pero hay que decir -señala el diccionario- que las mujeres de Estados Unidos no dejaron de usarlo por ese riesgo, sino como respuesta a un llamado que les hizo el Gobierno en 1917 para que contribuyeran con sus varillas metálicas al esfuerzo patriótico de la primera guerra mundial. De ese modo se recuperaron 28.000 toneladas de acero, que alcanzaron para construir dos acorazados de la época.

7. ¿Todo cuento es un cuento chino?

Una respuesta de García Márquez a modo de artículo publicada el 24 de julio del año 2000 en la sección “Gabo contesta” de la revista Cambio. En ella el escritor plantea las diferencias entre el cuento y la novela, sus modos de escritura y las características específicas que hacen definible (o difusa) la frontera entre ambos géneros.

Escribir una novela es pegar ladrillos. Escribir un cuento es vaciar en concreto. No sé de quién es esa frase certera. La he escuchado y repetido desde hace tanto tiempo sin que nadie la reclame, que a lo mejor termine creyendo que es mía. Hay otra comparación que es pariente pobre de la anterior: el cuento es una flecha en el centro del blanco y la novela es cazar conejos. En todo caso esta pregunta del lector ofrece una buena ocasión para dar vueltas una vez más, como siempre, sobre las diferencias de dos géneros literarios distintos y sin embargo confundibles. Una razón de eso puede ser el despiste de atribuirle las diferencias a la longitud del texto, con distinciones de géneros entre cuento corto y cuento largo. La diferencia es válida entre un cuento y otro, pero no entre cuento y novela. El cuento más corto que conozco es del guatemalteco Augusto Monterroso, reciente premio Príncipe de Asturias. Dice así: "Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí". Nada más. Hay otro de Las Mil y una Noches, cuyo texto no tengo a la mano, y que me produce retortijones de envidia. Es el cuento de un pescador que le pide prestado un plomo para su red a la mujer de otro pescador, con la promesa de regalarle a cambio el primer pescado que saque, y cuando ella lo recibe y lo abre para freírlo le encuentra en el estómago un diamante del tamaño de una almendra.

8. Sólo vine a hablar por teléfono

Un cuento para entender la importancia de expresarse bien. Está escrito como una metáfora de los horrores causados por la incomunicación. Cuenta la historia de María de la Luz Cervantes quien, en una tarde lluviosa, termina refugiándose en un autobús que la conduce hacia un hospital de enfermas mentales en donde es internada por culpa de un malentendido. Se trata de un texto lleno de ansiedad y desesperación en el que la locura triunfa absurdamente sobre la cordura. Puedes encontrarlo dentro de los Doce cuentos peregrinos.

– ¿Dónde estamos? –le preguntó María.

–Hemos llegado –contestó la mujer.

El autobús estaba entrando en el patio empedrado de un edificio enorme y sombrío que parecía un viejo convento en un bosque de árboles colosales. Las pasajeras, alumbradas a penas por un farol del patio, permanecieron inmóviles hasta que la mujer de aspecto militar las hizo descender con un sistema de órdenes primarias, como en un parvulario. Todas eran mayores, y se movían con tal parsimonia que parecían imágenes de un sueño. María, la última en descender, pensó que eran monjas. Lo pensó menos cuando vio a varias mujeres de uniforme que las recibieron a la puerta del autobús, y que les cubrían la cabeza con las mantas para que no se mojaran, y las ponían en fila india, dirigiéndolas sin hablarles, con palmadas rítmicas y perentorias. Después de despedirse de su vecina de asiento María quiso devolverle la manta, pero ella le dijo que se cubriera la cabeza para atravesar el patio, y la devolviera en portería.

– ¿Habrá un teléfono? –le preguntó María.

–Por supuesto –dijo la mujer–. Ahí mismo le indican.

Le pidió a María otro cigarrillo, y ella le dio el resto del paquete mojado. “En el camino se secan”, le dijo. La mujer le hizo un adiós con la mano desde el estribo, y casi le gritó “Buena suerte”. El autobús arrancó sin darle tiempo de más.

María empezó a correr hacia la entrada del edificio. Una guardiana trató de detenerla con una palmada enérgica, pero tuvo que apelar a un grito imperioso: “¡Alto he dicho!”. María miró por debajo de la manta, y vio unos ojos de hielo y un índice inapelable que le indicó la fila. Obedeció. Ya en el zaguán del edificio se separó del grupo y preguntó al portero dónde había un teléfono. Una de las guardianas la hizo volver a la fila con palmaditas en la espalda, mientras le decía con modos dulces:

–Por aquí, guapa, por aquí hay un teléfono.

María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso, y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Una mujer distinta, que a María le pareció más humana y de jerarquía más alta, recorrió la fila comparando una lista con los nombres que las recién llegadas tenían escritos en un cartón cosido en el corpiño. Cuando llegó frente a María se sorprendió de que no llevara su identificación.

–Es que yo solo vine a hablar por teléfono –le dijo María.

9. ¿Qué libro estás leyendo?

Publicada en El País de España el 20 de julio de 1983, esta columna explora la temática de la lectura (y la relectura) en la vida de los poetas, los novelistas, los libreros expertos y los lectores comunes. Para Gabo el hábito de la lectura se adquiere en la juventud o no se adquiere nunca, además de que es una facultad heredada del ambiente familiar en el que el lector se cría.

Parece que los poetas son los lectores más ávidos y perseverantes. De los novelistas, en cambio, se dice que sólo leen para saber cómo están escritas las novelas de los otros escritores, y descubrir en ellas hasta los tornillos más ocultos del oficio. Algo así como desmontar todas las piezas de un reloj para descubrir cómo está hecho y armarlo de nuevo, de manera que los otros no tengan secretos artesanales que uno no esté en condiciones de aprovechar. Sin embargo, tanto los poetas como los novelistas, como quizá todos los lectores habituales, se encuentran de pronto en una esquina de la vida en que ya no hallan nada nuevo que leer, y optan por lo más frecuente, que es leer de nuevo sus libros favoritos de siempre, rendidos ante la evidencia de que ya no se escriben libros como los de antes. Es entonces cuando surge la pregunta desoladora: ¿qué estás leyendo? Y no es raro que le contesten: nada.

10. Está bien, hablemos de literatura

Finalmente una columna del escritor colombiano para quienes aspiran a ser escritores, especialmente en Iberoamérica. Si vas a batallar con el castellano desde el papel en blanco, más te vale no precipitarte y pensar bien cada palabra. Fue publicada el 9 de febrero de 1983.

"Ahora, los escritores piensan en el fracaso y en el éxito". De un modo o de otro, les he dicho lo mismo a tantos escritores jóvenes que encuentro por esos mundos. No a todos, por fortuna, los he visto tratando de terminar una novela a la topa tolondra para llegar a tiempo a un concurso. Los he visto precipitándose en abismos de desmoralización por una crítica adversa, o por el rechazo de sus originales en una casa editorial. Alguna vez le oí decir a Mario Vargas Llosa una frase que me desconcertó de entrada: "En el momento de sentarse a escribir, todo escritor decide si va a ser un buen escritor o un mal escritor". Sin embargo, varios años después llegó a mi casa de México un muchacho de veintitrés años, que había publicado su primera novela seis meses antes y que aquella noche se sentía triunfante porque acababa de entregar al editor su segunda novela. Le expresé mi perplejidad por la prisa que llevaba en su prematura carrera, y él me con testó, con un cinismo que toda vía quiero recordar como involuntario: "Es que tú tienes que pensar mucho antes de escribir porque todo el mundo está pen diente de lo que escribes. En cambio, yo puedo escribir muy rápido, porque muy poca gente me lee". Entonces entendí, como una revelación deslumbrante, la frase de Vargas Llosa: aquel mu chacho había decidido ser un mal escritor, como, en efecto, lo fue hasta que consiguió un buen empleo en una empresa de automóviles usados, y no volvió a perder el tiempo escribiendo. En cambio –pienso ahora–, tal vez su destino sería otro si antes de aprender a escribir hubiera aprendido a hablar de literatura.

Continúa Leyendo

La historia sobre los padres que se quedan huérfanos que NO escribi...

Entrevista con la escritora, periodista y pedagoga colombiana Yolan...

Los aportes de la agente catalana y el escritor colombiano al desar...

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.