De Nereo López a García Márquez: fotografías de un universo macondiano

Sun, 06/22/2025 - 20:08

“Las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima”, pregonaba Melquíades, el gitano de Cien años de soledad, mientras sacudía las pailas y los calderos de Macondo con sus lingotes imantados. Nereo López nunca tuvo estos fierros asombrosos, considerados la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia, pero llegó a la misma conclusión con su arte fotográfico. Descubrió que todo cuanto era alcanzado por sus ojos tenía un alma y que sólo había que despertarla con la cámara. Con esa convicción guardó para la posteridad la vida de un mundo que se habría extinguido sin él. Y así, tras el chasquido de su obturador, fueron preservándose trenes, carnavales, corralejas, indígenas, ríos, barcos, artistas, ciudades, pueblos y parrandas.

En 1964, después de asistir a una exposición suya en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, la crítica de arte Marta Traba publicó una columna en la Nueva Prensa donde elogiaba este poder para invocar los espíritus de las cosas. “Las imágenes de Nereo afirman que vale la pena vivir”, escribió, “y que la belleza puede depositarse sobre cada cosa viva”. Otro crítico, Walter Engel, afirmó que Nereo “no es un técnico al servicio de una buena cámara, sino un cazador de vida”.

Fue por esta habilidad para retratar lo importante que en 1968 lo escogieron como el único fotógrafo colombiano que acompañaría a Pablo VI en su gira por Colombia. “Andar con el papa es como codearse con el más allá, como tener licencia para husmear en el cielo”, diría al respecto. Catorce años después, en 1982, Colcultura lo nombró el fotógrafo oficial para cubrir la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez. Las imágenes que tomó entonces todavía queman. En una de ellas Gabo tiene puesto un sombrero vueltiao y se inclina ante las polleras de una mujer que le sonríe. En otra el escritor abraza una caja vallenata, mientras Emilianito Zuleta estira su acordeón. No se percibe el invierno sueco, los dos grados bajo cero que entumecen la piel, pues el trópico sigue intacto con el lente de Nereo. Da igual si las fotos son en Estocolmo y en blanco y negro.

La oportunidad de retratar a García Márquez surgió como una consecuencia natural de un artista que desde el inicio de su carrera representó en fotografías lo que Gabo había encarnado en palabras. Son tantos los puntos de encuentro entre ambas poéticas, que la serie fotográfica de Nereo López sobre la Guajira y la geografía del cuento “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada” están inspiradas por una misma circunstancia: los viajes que el escritor y el fotógrafo hicieron junto a Rafael Escalona y Manuel Zapata Olivella por los pueblos del Caribe colombiano. Nereo podría ser incluso una versión en carne y hueso del fotógrafo en bicicleta con cámara de fuelles y papeles de magnesio que en la historia de Gabo acompaña la caravana de la abuela desalmada. Me pregunto si también habrá algo suyo en Jeremiah de Saint-Amour, el fotógrafo de El amor en los tiempos del cólera que retrataba niños, sobre todo del Nereo veinteañero que tenía un humilde estudio fotográfico en Barrancabermeja y tomaba cursos de fotografía infantil por correspondencia con un instituto de Nueva York.

Convencidos de que la obra de Nereo López dialoga incesantemente con la de García Márquez, en la Fundación Gabo hemos seleccionado varias imágenes del fotógrafo cartagenero que convergen con los escenarios literarios, biográficos y periodísticos de Gabo. Fotos que son palabras, palabras que son fotos. Las compartimos contigo en los cien años del nacimiento de Nereo:

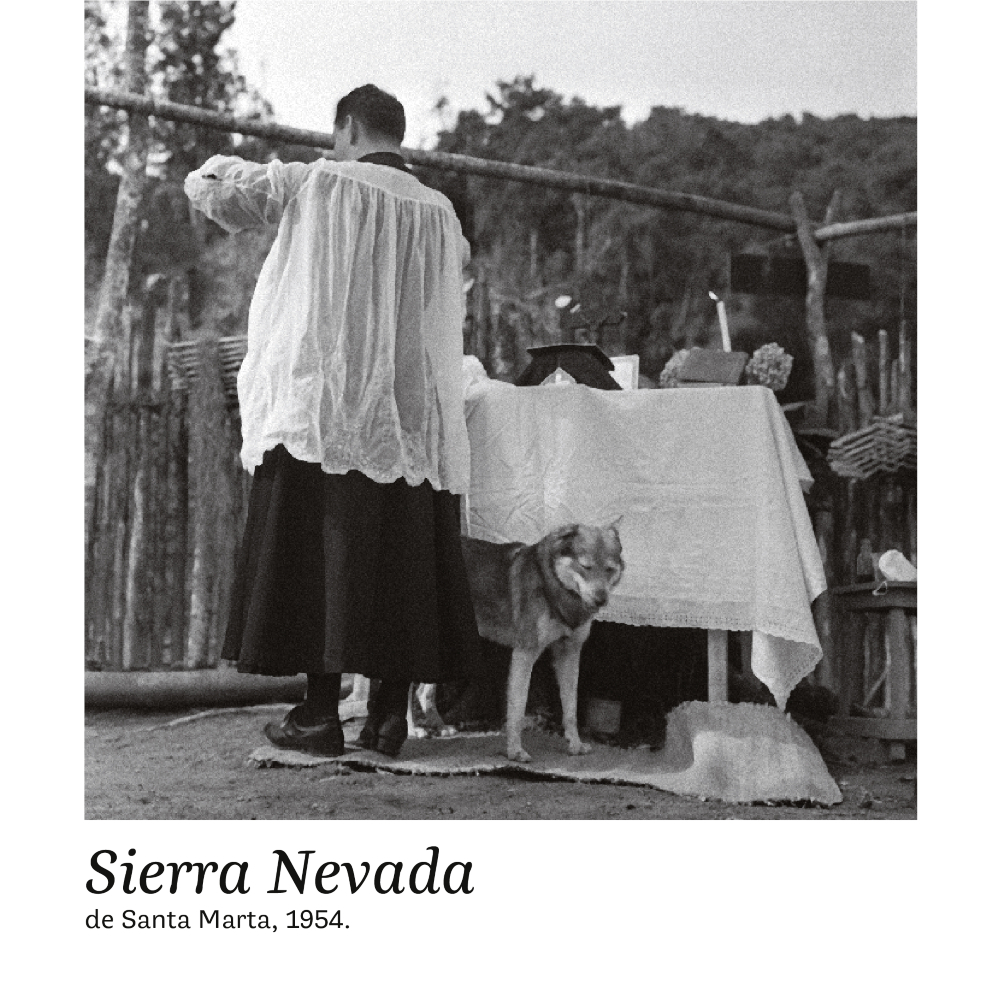

“Cansado de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construcción de un templo, el más grande del mundo con santos de tamaño natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero él quería más, porque el templo debía tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplicó tanto, que perdió la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sábado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dejó confundir por la desesperación. Improvisó un altar en la plaza y el domingo recorrió el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insomnio, convocando a la misa campal. Muchos fueron por curiosidad. Otros por nostalgia. Otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. Así que a las ocho de la mañana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cantó los evangelios con voz lacerada por la súplica”.

(Cien años de soledad, 1967).

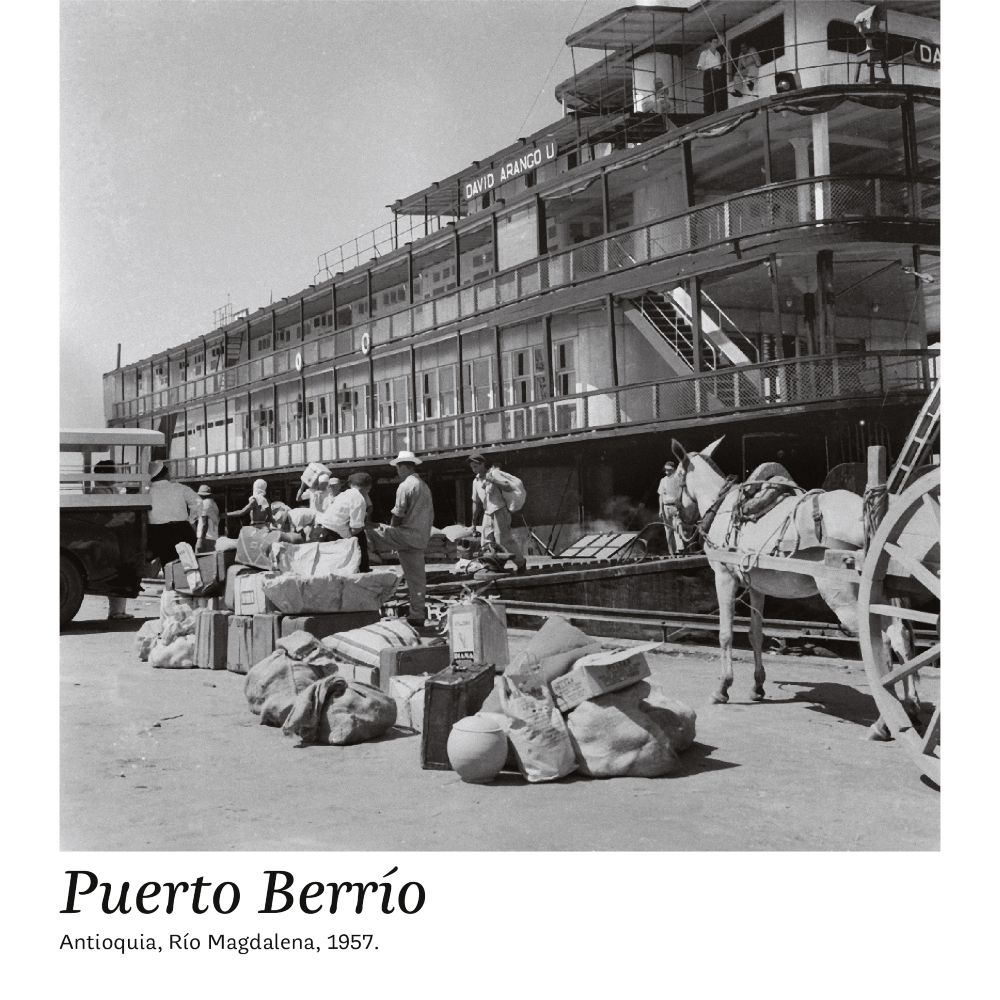

“Los buques tenían nombres fáciles e inmediatos: Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Sus capitanes, como los de Conrad, eran autoritarios y de buena índole, comían como bárbaros y no sabían dormir solos en sus camarotes de reyes. Los viajes eran lentos y sorprendentes. Los pasajeros nos sentábamos en las terrazas todo el día para ver los pueblos olvidados, los caimanes tumbados con las fauces abiertas a la espera de las mariposas incautas, las bandadas de garzas que alzaban el vuelo por el susto de la estela del buque, el averío de patos de las ciénagas interiores, los manatíes que cantaban en los playones mientras amamantaban a sus crías. Durante todo el viaje uno despertaba al amanecer aturdido por la bullaranga de los micos y las cotorras. A menudo, la tufarada nauseabunda de una vaca ahogada interrumpía la siesta, inmóvil en el hilo del agua con un gallinazo solitario parado en el vientre.

Ahora es raro que uno conozca a alguien en los aviones. En los buques fluviales los estudiantes terminábamos por parecer una sola familia, pues nos poníamos de acuerdo todos los años para coincidir en el viaje. A veces el buque encallaba hasta quince días en un banco de arena. Nadie se preocupaba, pues la fiesta seguía, y una carta del capitán sellada con el escudo de su anillo servía de excusa para llegar tarde al colegio”.

(Vivir para contarla, 2002).

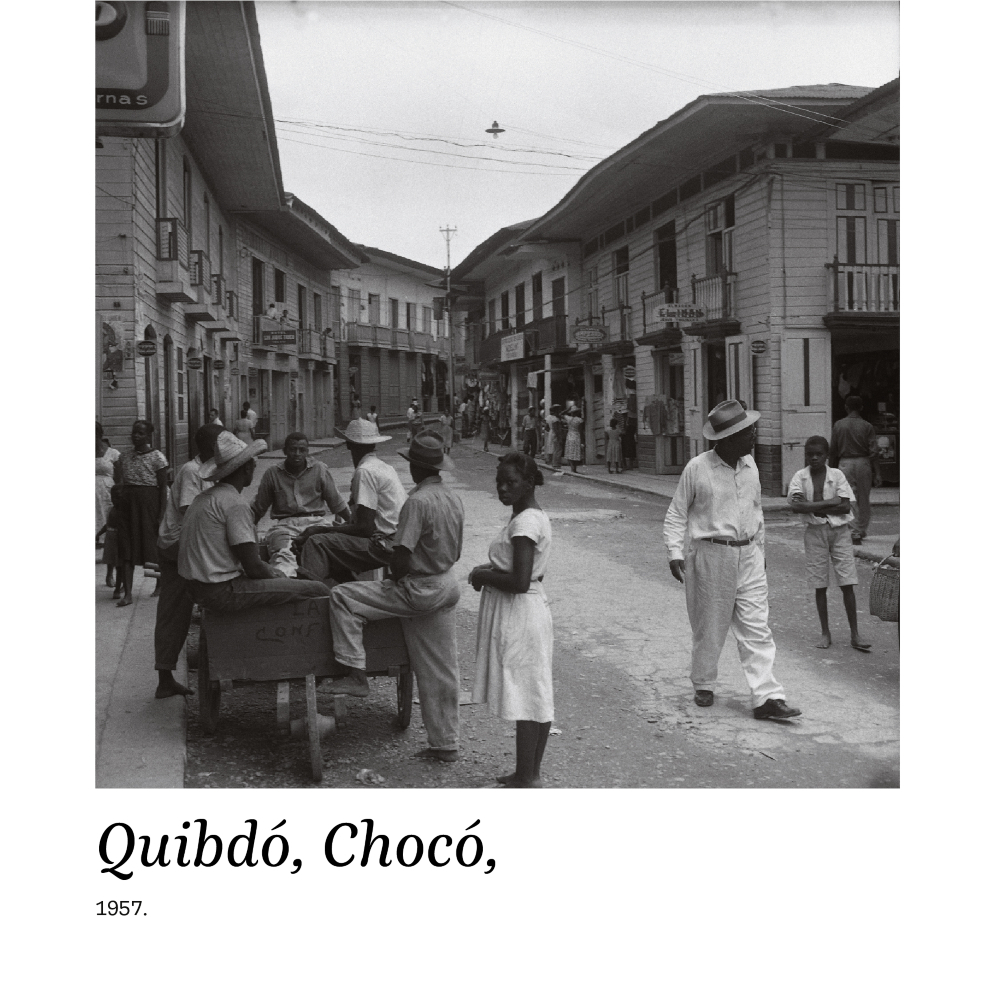

“Quibdó es una población de gente civilizada, hospitalaria y pacífica que, sin embargo, parece un campamento en el corazón de la selva. Sus polvorientas casas de madera ensamblada y techos de zinc, invariablemente de dos pisos; sus retorcidas calles empedradas y sus hombres vestidos de blanco con el imprescindible paraguas colgado del brazo, obligan necesariamente a recordar algo que no es Quibdó en ningún sentido: una aldea africana. En los oscuros almacenes de la calle principal –un bazar argelino paralelo al río Atrato– los artículos se exhiben en la puerta de la calle y se venden en la puerta de la calle, en parte porque los almacenes no tienen escaparates y en parte porque a las horas comerciales la población arde con 35 grados a la sombra. Los artículos colombianos que allí se venden parecen artículos ultramarinos”.

“El Chocó que Colombia desconoce”, 1954.

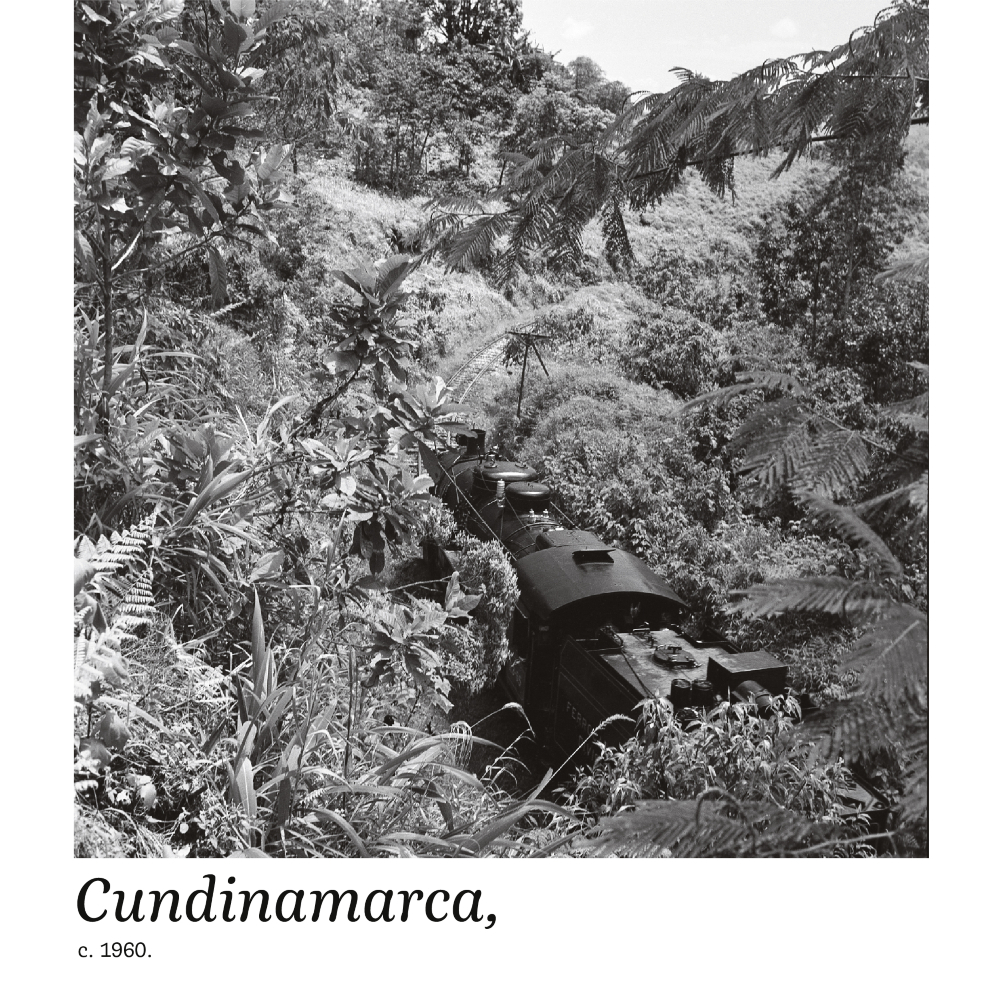

“Cuando su madre le ordenó salir del dormitorio, no se peinó ni se lavó la cara, y subió al tren como un sonámbulo sin advertir siquiera las mariposas amarillas que seguían acompañándola. Fernanda no supo nunca, ni se tomó el trabajo de averiguarlo, si su silencio pétreo era una determinación de su voluntad, o si se había quedado muda por el impacto de la tragedia. Meme apenas se dio cuenta del viaje a través de la antigua región encantada. No vio las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las líneas. No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas azules que jugaban barajas en los pórticos. No vio las carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las doncellas que saltaban como sábalos en los ríos transparentes para dejarles a los pasajeros del tren la amargura de sus senos espléndidos, ni las barracas abigarradas y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos portales había niños verdes y escuálidos sentados en sus bacinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso del tren. Aquella visión fugaz, que para ella era una fiesta cuando regresaba del colegio, pasó por el corazón de Meme sin despabilarlo. No miró a través de la ventanilla ni siquiera cuando se acabó la humedad ardiente de las plantaciones, y el tren pasó por la llanura de amapolas donde estaba todavía el costillar carbonizado del galeón español, y salió luego al mismo aire diáfano y al mismo mar espumoso y sucio donde casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de José Arcadio Buendía”.

Cien años de soledad, 1967.

“Bogotá era entonces una ciudad remota y lúgubre donde estaba cayendo una llovizna insomne desde principios del siglo XVI. Me llamó la atención que había en la calle demasiados hombres deprisa, vestidos como yo desde mi llegada, de paño negro y sombreros duros. En cambio no se veía ni una mujer de consolación, cuya entrada estaba prohibida en los cafés sombríos del centro comercial, como la de sacerdotes con sotana y militares uniformados. En los tranvías y orinales públicos había un letrero triste: «Si no le temes a Dios, témele a la sífilis»”.

Vivir para contarla, 2002.

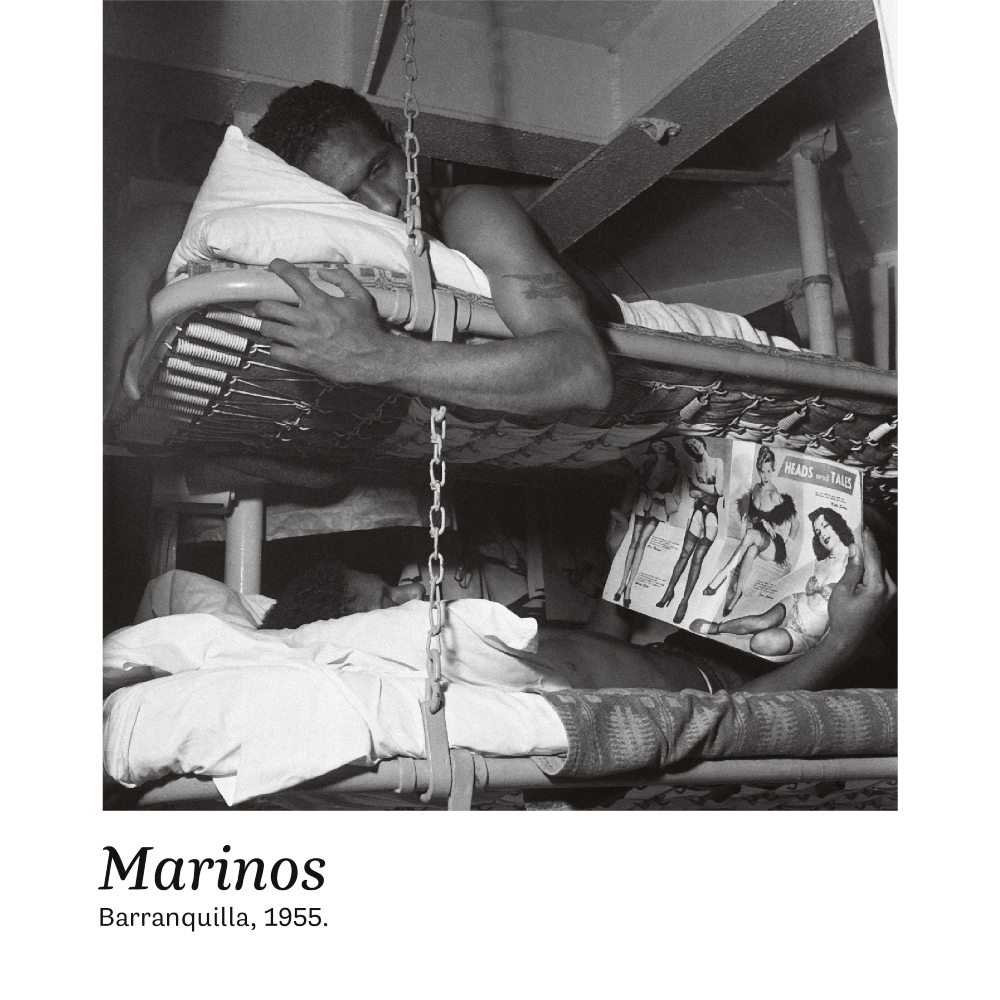

“El baile empezó a las diez de la noche. Durante todo el día el "Caldas" se había movido, pero no tanto como en esa noche del 27 de febrero en que yo, desvelado en mi litera, pensaba con pavor en la gente que estaba de guardia en cubierta. Yo sabía que ninguno de los marineros que estaban allí, en sus literas, había podido conciliar el sueño. Un poco antes de las doce le dije a Luis Rengifo, mi vecino de abajo:

– ¿Todavía no te has mareado?

Como lo había supuesto, Luis Rengifo tampoco podía dormir. Pero a pesar del movimiento del barco, no había perdido el buen humor. Dijo:

– Ya te dije que el día que yo me maree, ese día se marea el mar.

Era una frase que repetía con frecuencia. Pero esa noche casi no tuvo tiempo de terminarla”.

Relato de un náufrago, 1955.

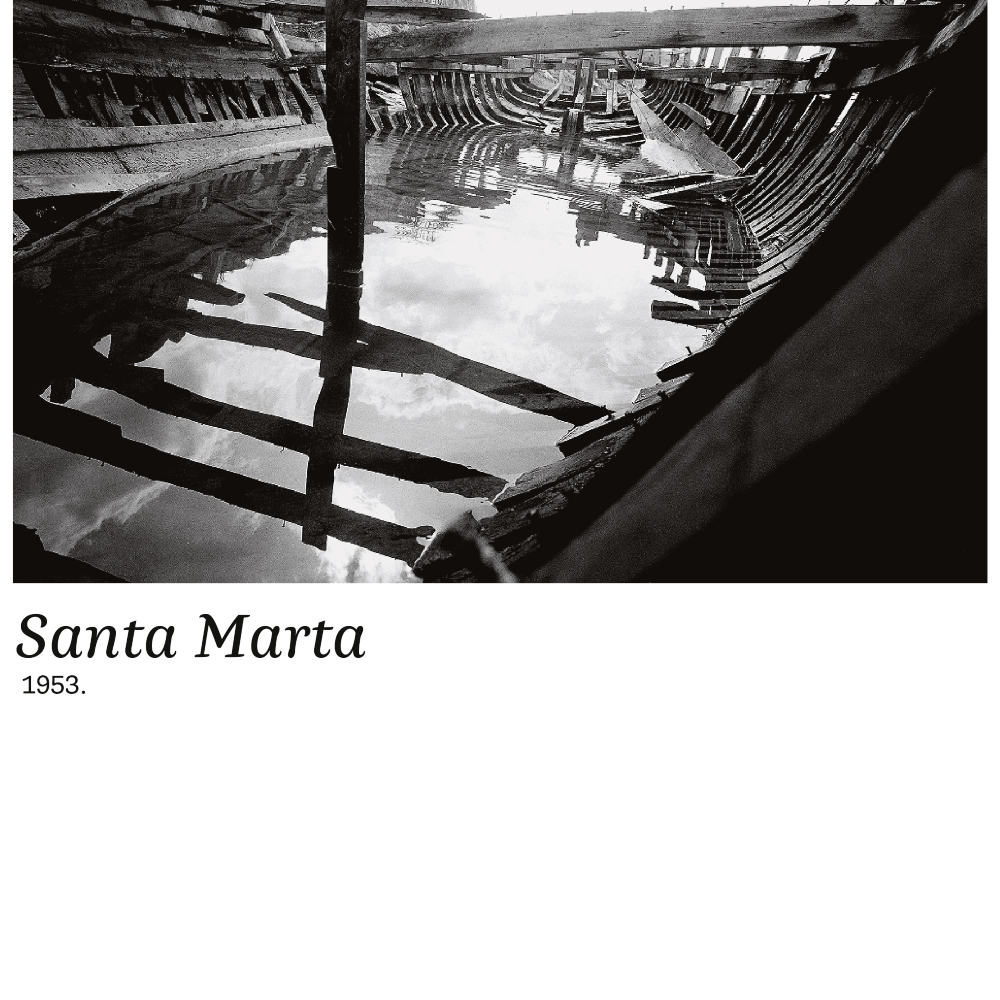

“Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinación. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la mañana, estaba un enorme galeón español. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas escuálidas del velamen, entre jarcias adornadas de orquídeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rémora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura parecía ocupar un ámbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pájaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no había nada más que un apretado bosque de flores.

El hallazgo del galeón, indicio de la proximidad del mar, quebrantó el ímpetu de José Arcadio Buendía. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstáculo insalvable. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía volvió a atravesar la región, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo único que encontró de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas”.

Cien años de soledad, 1967.

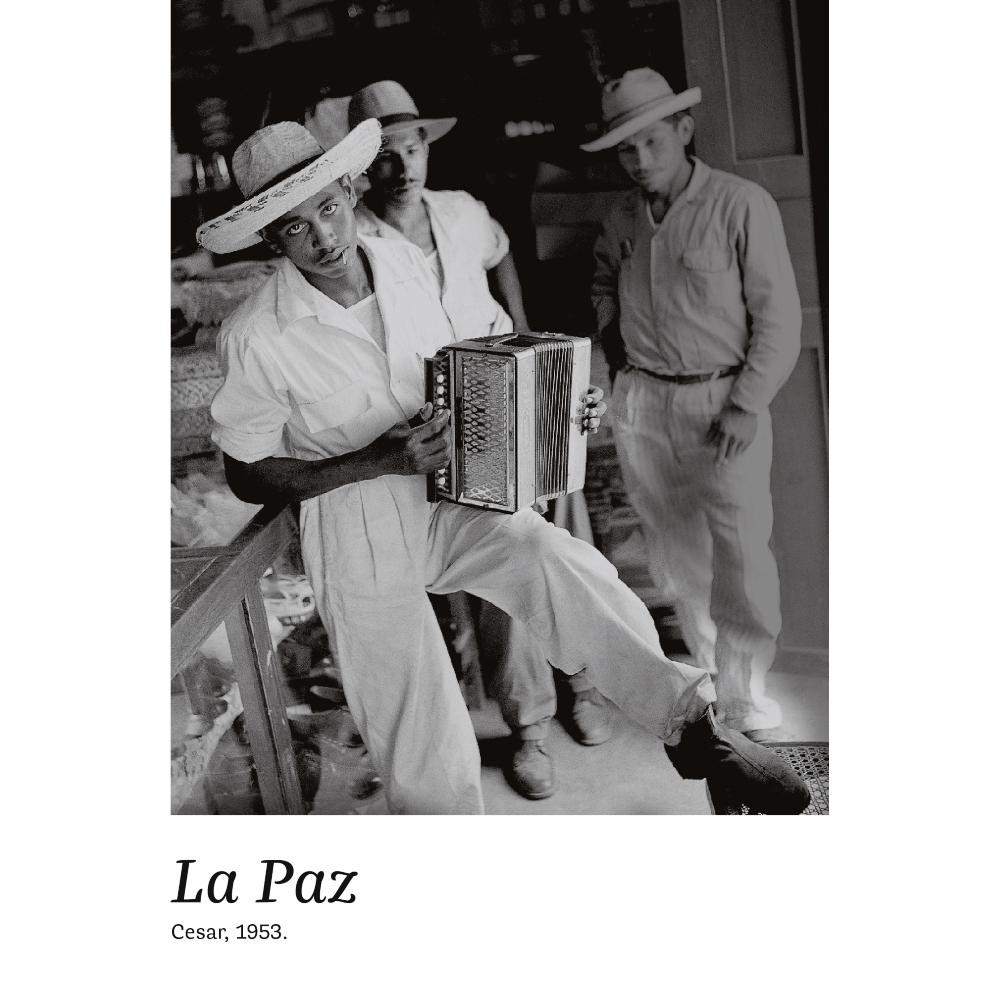

“Por Rafael Escalona supe que Manuel Zapata Olivella se había instalado como médico de pobres en la población de La Paz, a pocos kilómetros de Valledupar, y para allá nos fuimos. Llegamos al atardecer, y algo había en el aire que impedía respirar. Zapata y Escalona me recordaron que apenas veinte días antes el pueblo había sido víctima de un asalto de la policía que sembraba el terror en la región para imponer la voluntad oficial. Fue una noche de horror. Mataron sin discriminación, y les prendieron fuego a quince casas.

(…) Juan López, el mejor músico de la región, se había ido para no volver desde la noche negra. A Pablo, su hermano menor, le pedimos en su casa que tocara para nosotros, y nos dijo con una simplicidad impávida:

– Nunca más en mi vida volveré a cantar.

Entonces supimos que no sólo él, sino todos los músicos de la población habían guardado sus acordeones, sus tamboras, sus guacharacas, y no volvieron a cantar por el dolor de sus muertos. Era comprensible, y el propio

Escalona, que era maestro de muchos, y Zapata Olivella, que empezaba a ser el médico de todos, no lograron que nadie cantara.

(…) Ante nuestra insistencia, los vecinos acudieron a dar sus razones, pero en el fondo de sus almas sentían que el duelo no podía durar más. «Es como haberse muerto con los muertos», dijo una mujer que llevaba una rosa roja en la oreja. La gente la apoyó. Entonces Pablo López debió sentirse autorizado para torcerle el cuello a su pena, pues sin decir una palabra entró en su casa y salió con el acordeón. Cantó como nunca, y mientras cantaba empezaron a llegar otros músicos”.

Vivir para contarla, 2002.

“Casi un año después de los sucesos que conmovieron al mundo, Budapest seguía siendo una ciudad provisional. Yo vi extensos sectores donde las líneas del tranvía no han sido repuestas y continúan cerradas al tránsito. La multitud, mal vestida, triste y concentrada, hace colas interminables para comprar los artículos de primera necesidad.

(…) En los expendios de lotería –que constituyen una fuente de ingreso del régimen de Kadar– y las casas de empeño –de propiedad del Estado–, las colas son más largas que en las panaderías. Un funcionario oficial me decía que, en efecto, la lotería es una institución inadmisible en un régimen socialista. “Pero no podemos hacer otra cosa –explicaba–. Eso nos resuelve un problema todos los sábados”. Lo mismo ocurre con las casas de empeño. Yo vi frente a una de ellas una mujer haciendo cola con un carrito de niño lleno de trastos de cocina”.

“Yo visité Hungría”, noviembre de 1957.

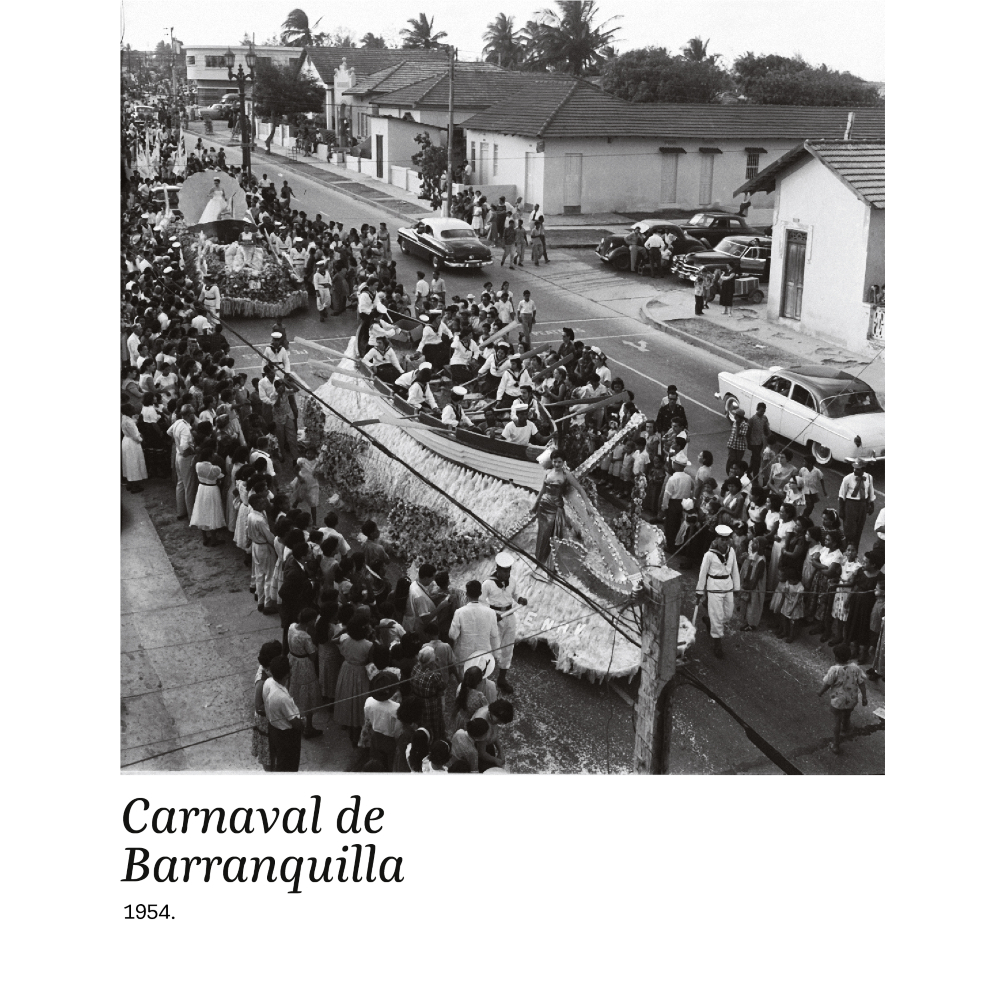

“El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura, Aureliano Segundo había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareció por el camino de la ciénaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Macondo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima, y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y papel crespón. No faltó quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación. Pero Aureliano Segundo se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declaró huéspedes de honor a los recién llegados, y sentó salomónicamente a Remedios, la bella, y a la reina intrusa en el mismo pedestal”.

Cien años de soledad, 1967.

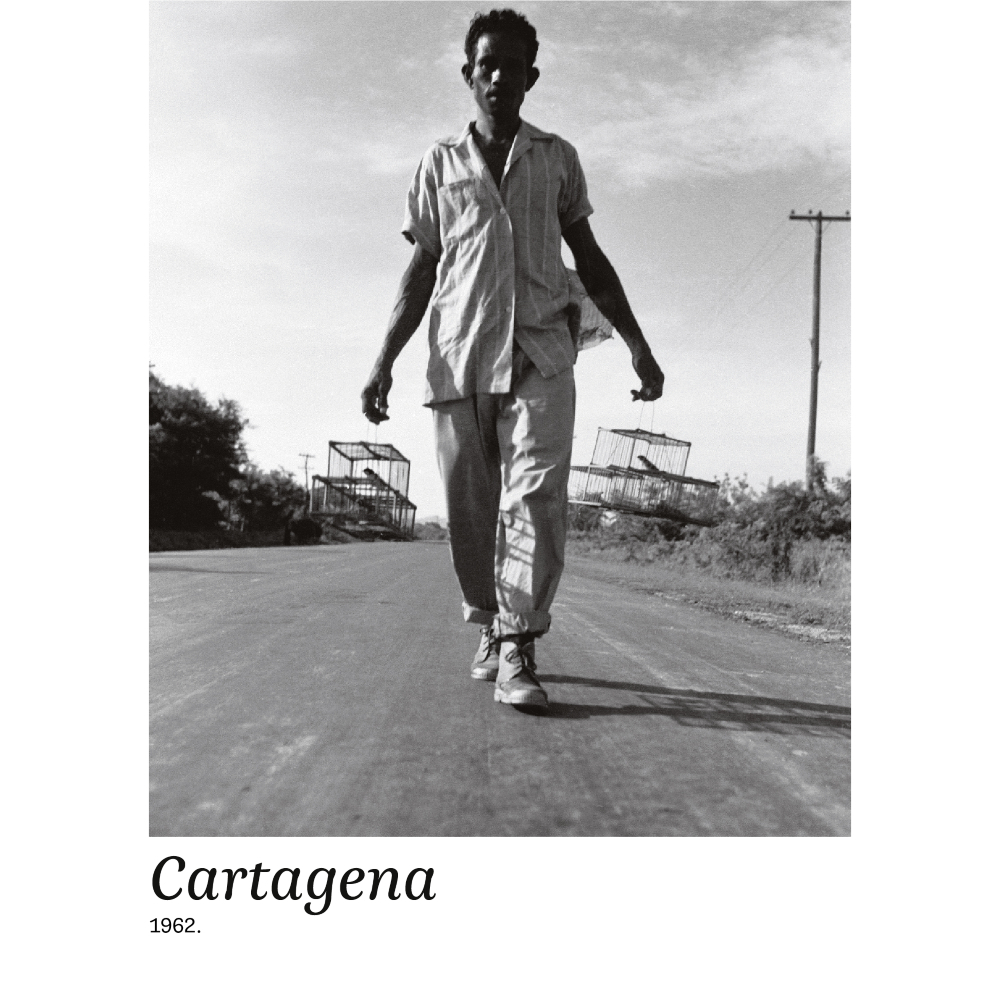

“La jaula estaba terminada. Baltazar la colgó en el alero, por la fuerza de la costumbre, y cuando acabó de almorzar ya se decía por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta gente vino a verla, que se formó un tumulto frente a la casa, y Baltazar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería.

– Tienes que afeitarte –le dijo Úrsula, su mujer–. Pareces un capuchino.

– Es malo afeitarse después del almuerzo –dijo Baltazar.

Tenía una barba de dos semanas, un cabello corto, duro y parado como las crines de un mulo, y una expresión general de muchacho, pero era una expresión falsa. En febrero había cumplido treinta años, vivía con Úrsula desde hacía cuatro, sin casarse y sin tener hijos, y la vida le había dado muchos motivos para estar alerta, pero ninguno para estar asustado. Ni siquiera sabía que para algunas personas, la jaula que acababa de hacer era la más bella del mundo. Para él, acostumbrado a hacer jaulas desde niño, aquél había sido apenas un trabajo más arduo que los otros”.

“La prodigiosa tarde de Baltazar”, 1962.

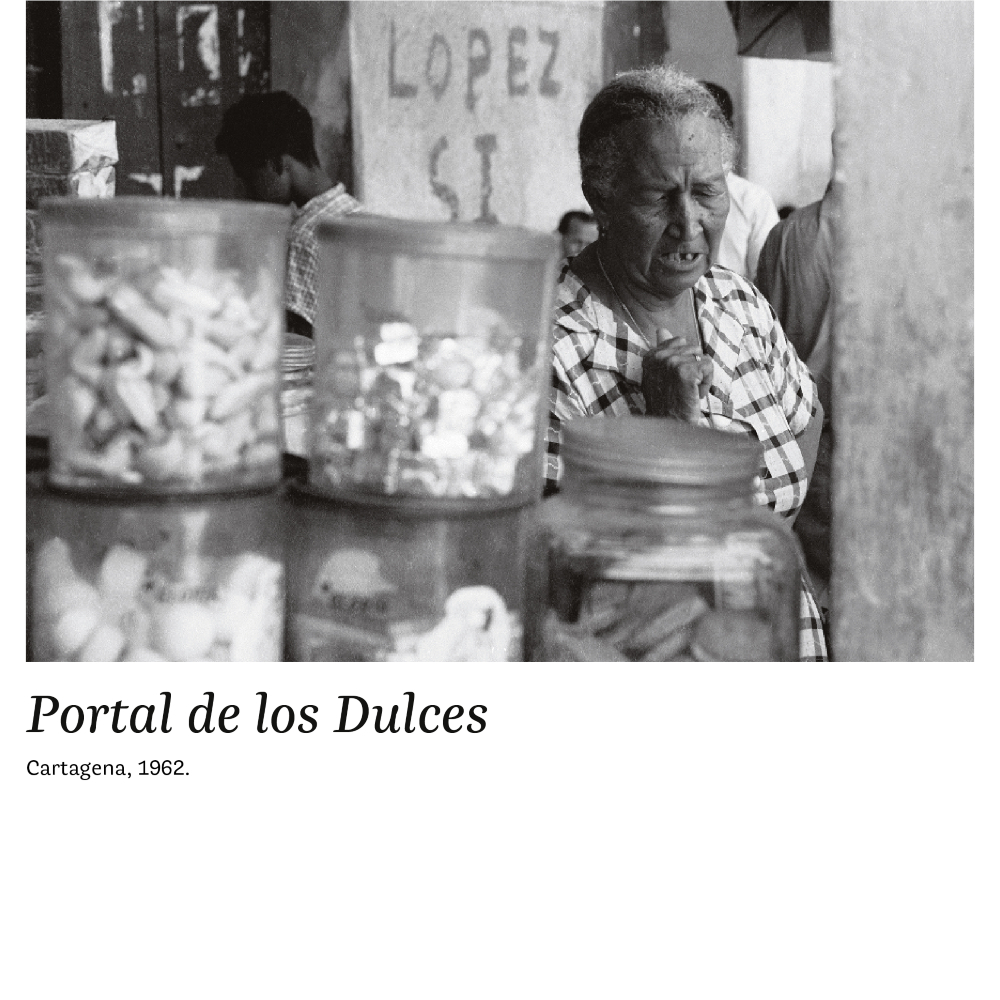

“Hacía varios años que se llamaba portal de los Dulces, con las lonas podridas y los mendigos que venían a comer las sobras del mercado, y los gritos agoreros de los indios que cobraban caro para no cantarle al cliente el día y la hora en que iba a morir. Las goletas del Caribe se demoraban en el puerto para comprar los dulces de nombres inventados por las mismas comadres que los hacían y versificados por los pregones: «Los piononos para los monos, los diabolines para los mamimes, las de coco para los locos, las de panela para Manuela». Pues en las buenas y en las malas el portal seguía siendo un centro vital de la ciudad donde se ventilaban asuntos de Estado a espaldas del gobierno y el único lugar del mundo donde las vendedoras de fritangas sabían quién sería el próximo gobernador antes de que se le ocurriera en Bogotá al presidente de la República”.

Vivir para contarla, 2002.

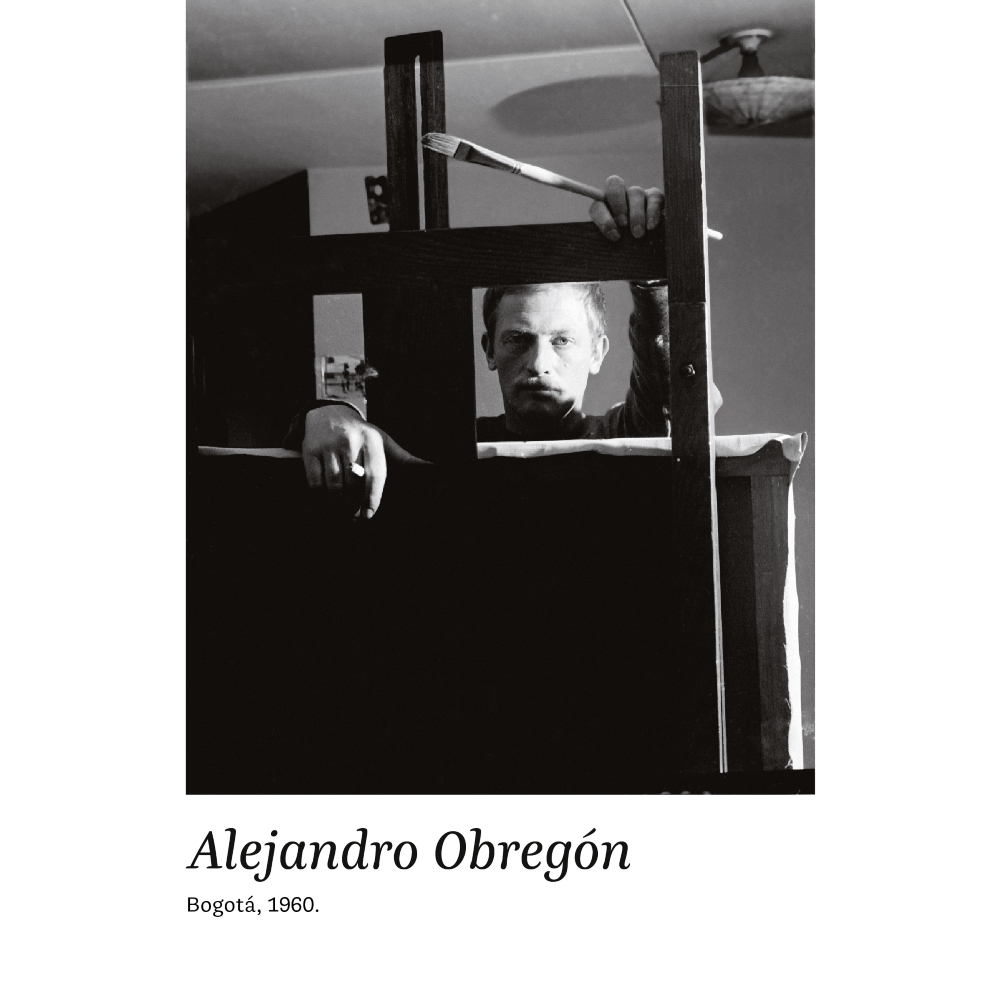

“Lo que más me impresionó cuando lo conocí no fueron esos ojos diáfanos de corsario que hacían suspirar a los maricas del mercado, sino sus manos grandes y bastas, con las cuales lo vimos tumbar media docena de marineros suecos en una pelea de burdel. Son manos de castellano viejo, tierno y bárbaro a la vez, como don Rodrigo Díaz de Vivar, que cebaba sus halcones de presa con las palomas de la mujer amada.

Esas manos son el instrumento perfecto de una vocación desaforada que no le ha dado un instante de paz. Obregón pinta desde antes de tener uso de razón, a toda hora, sea donde sea, con lo que tenga a mano. Una noche (…) habíamos ido a beber gordolobo en una cantina de vaporinos todavía a medio hacer. Las mesas estaban amontonadas en los rincones, entre sacos de cemento y bultos de cal, y los mesones de carpintería para hacer las puertas. Obregón estuvo un largo rato como en el aire, trastornado por el tufo de la trementina, hasta que se trepó en una mesa con un tarro de pintura, y de un solo trazo maestro pintó a brocha gorda en la pared limpia un unicornio verde. No fue fácil convencer al propietario de que aquel brochazo único costaba mucho más que la misma casa. Pero lo conseguimos. La cantina sin nombre siguió llamándose El Unicornio desde aquella noche, y fue atracción de turistas gringos y cachacos pendejos hasta que se la llevaron al carajo los vientos inexorables que se llevan al tiempo”.

“Obregón o la vocación desaforada”, 1982.

“Orlando Rivera –el atolondrado y admirable “Figurita”– ha logrado apropiarse cualidades que antes de él pertenecieron exclusivamente al reino vegetal. Ocasionalmente y en menor proporción, presenta manifestaciones de evidente tipo mineral. El viejo “Figura” es el único hombre que puede ofrecer esa variedad en su carácter, cuya peculiaridad le permite actuar, en ocasiones, como hombre; en otras, como árbol; y en algunas, desafortunadamente menos frecuentes, como petróleo crudo. De hombre tiene su abierto y franco sentido de la amistad y su singular manera de volverse loco cuando menos se espera.

(…) El entrañable viejo “Figura” es un genio condicionado a la salsa en que se le cultive. En la que se ha metido ahora por propia y afortunada voluntad, puede sazonarse bien su desordenada cabeza de fauno, porque le viene mejor que esa desproporcionada camisa de once varas en que acostumbra meterse. Y él, con su barbilla maligna y sus ojos de diablo trasnochado, sabe cómo nos alegramos sus buenos amigos de que aún siga siendo el gran viejo “Figura” de sus mejores horas, capaz, por partes iguales, de hacer un magnífico cuadro y una trastada, con esa admirable embocadura que tiene él para la genialidad y el disparate”.

“El gran viejo figura”, 1950.

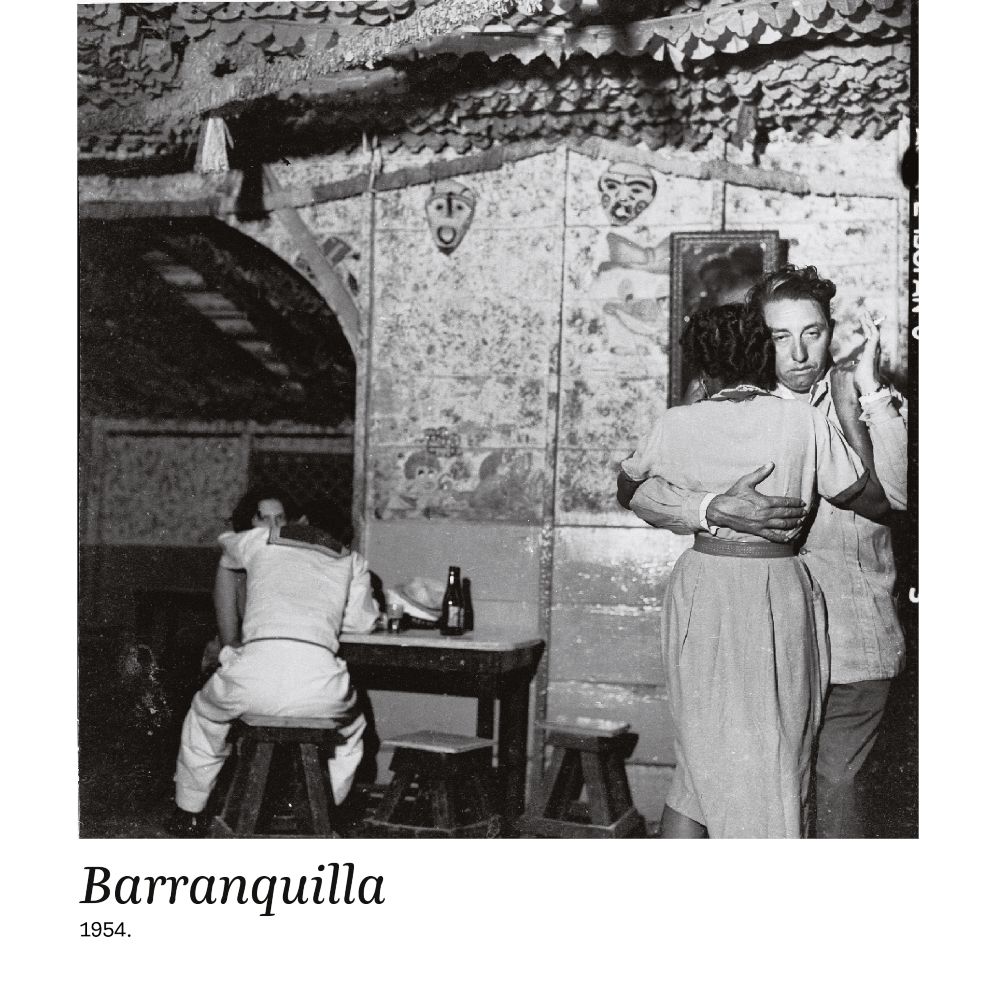

“Así era Barranquilla, una ciudad que no se parecía a ninguna, sobre todo de diciembre a marzo, cuando los alisios del norte compensaban los días infernales con unos ventarrones nocturnos que se arremolinaban en los patios de las casas y se llevaban a las gallinas por los aires. Sólo permanecían vivos los hoteles de paso y las cantinas de vaporinos alrededor del puerto. Algunas pajaritas nocturnas esperaban noches enteras la clientela siempre incierta de los buques fluviales”.

Vivir para contarla, 2002.

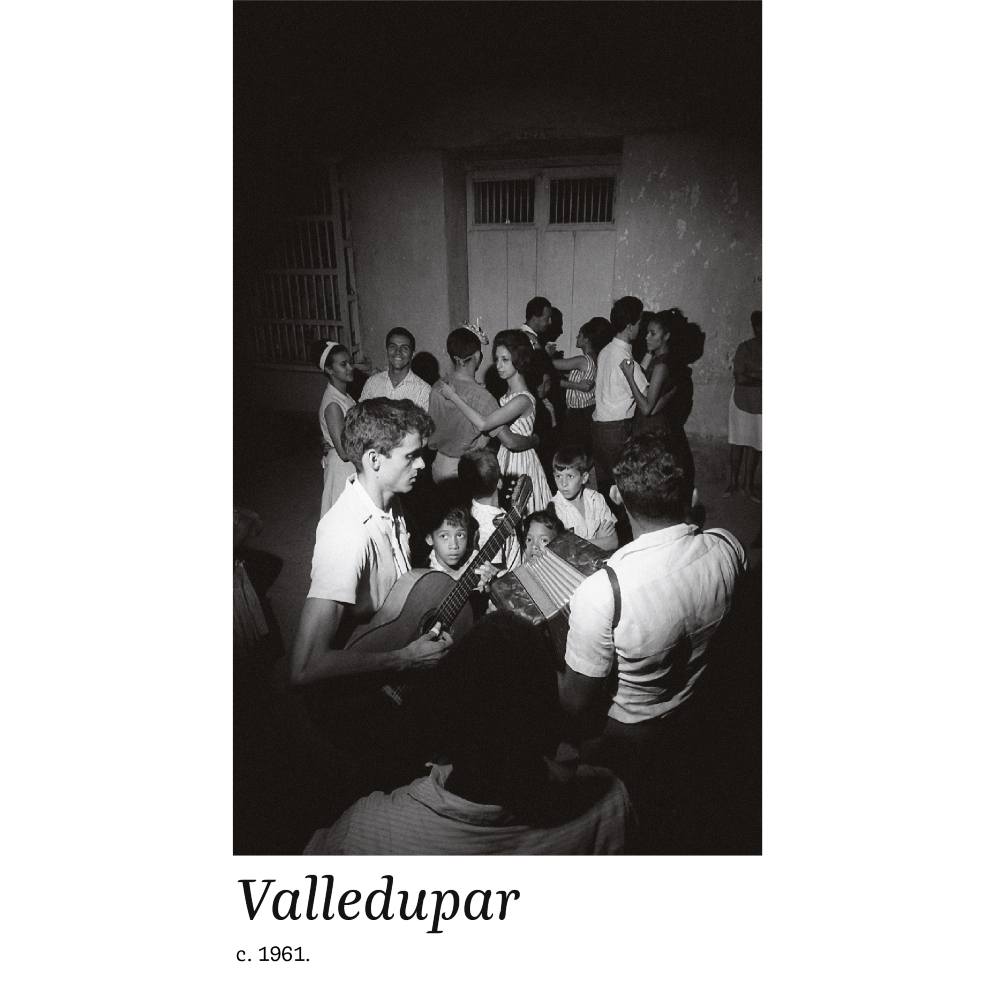

“Dos días después bajaron a la llanura luminosa donde estaba asentada la alegre población de Valledupar. Había peleas de gallos en los patios, músicas de acordeones en las esquinas, jinetes en caballos de buena sangre, cohetes y campanas. Estaban armando un castillo de pirotecnia. Fermina Daza no se percató siquiera de la parranda. Se hospedaron en la casa del tío Lisímaco Sánchez, hermano de su madre, que había salido a recibirlos en el camino real al frente de una bulliciosa cabalgata de parientes juveniles montados en las bestias de mejor raza de toda la provincia, y los condujeron por las calles del pueblo en medio del fragor de los fuegos artificiales. La casa estaba en el marco de la Plaza Grande, junto a la iglesia colonial varias veces remendada, y parecía más bien una factoría de hacienda por los aposentos amplios y sombríos, y el corredor oloroso a guarapo caliente frente a un huerto de árboles frutales”.

El amor en los tiempos del cólera, 1985.

Continúa Leyendo

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.