Cinco historias de Gabriel García Márquez para leer frente a un río

Cinco textos del escritor colombiano que nos transportan a los ríos y las historias que crecen en sus alrededores.

Centro Gabo

11 de Julio de 2025

Más que simples cuerpos de agua, los ríos son protagonistas esenciales en muchas de las historias de Gabriel García Márquez. Por ejemplo, en Cien años de soledad se cuenta que Macondo es fundado por José Arcadio Buendía “a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”.

El río Magdalena, que tantas veces navegó García Márquez en su adolescencia para asistir al Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá o a la Universidad Nacional (Bogotá), adquiere un lugar destacado en novelas como El amor en los tiempos de cólera (1985) y El general en su laberinto (1989), y en ambas actúa como una metáfora del tiempo, aunque con significados distintos: en la trama de Florentino Arita y Fermina Daza, es un río heracliteísta, que representa la eternidad del amor; en cambio, en la historia de los últimos días de Simón Bolívar, el río simboliza el descenso, el viaje final hacia la muerte.

En el Centro Gabo hemos seleccionado cinco textos escritos por Gabriel García Márquez en donde los ríos cumplen un rol decisivo. Las compartimos contigo:

1. El río de la vida

El 24 de marzo de 1981, García Márquez publicó una extensa columna en El País de España en la que evocaba sus viajes por el río Magdalena cuando estudiaba en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá y en la Universidad Nacional (Bogotá). “El río de la vida” anticipa, en clave autobiográfica y con gran destreza narrativa, las navegaciones de Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera, y que termina con una denuncia sobre la deforestación y la contaminación del río a través de las décadas, como resultado de los desechos industriales y la urbanización de los pueblos de la rivera. El texto completo puede leerse en línea, en el archivo digital de El País, o en el quinto tomo de la obra periodística de Gabo, Notas de prensa (1961-1984).

Por lo único que quisiera volver a ser niño es para viajar otra vez en un buque por el río Magdalena. Quienes no lo hicieron en aquellos tiempos no pueden ni siquiera imaginarse cómo era. Yo tuve que hacerlo dos veces al año -una vez de ida y otra de vuelta- durante los seis años del bachillerato y dos de la universidad, y cada vez aprendí más de la vida que en la escuela, y mejor que en la escuela. En la época en que era bueno el caudal de las aguas, el viaje de subida duraba cinco días de Barranquilla a Puerto Salgar, donde se tomaba el tren hasta Bogotá. En tiempos de sequía, que eran los más y los más divertidos para viajar, podía durar hasta tres semanas.

(…)

Eran los tiempos de los barcos de tres pisos con dos chimeneas, que pasaban de noche como un pueblo iluminado, y dejaban un reguero de músicas y sueños quiméricos en los pueblos sedentarios de la ribera. A diferencia de los buques del Misisipí, la rueda de impulso de los nuestros no estaba en la borda, sine en la popa, y en ninguna parte del mundo he vuelto a ver otros iguales. Tenían nombres fáciles e inmediatos: Atlántico, Medellín, Capitán de Caro, David Arango. Sus capitanes, como los de Conrad, eran autoritarios y de buen corazón, comían como bárbaros, y nunca durmieron solos en sus camarotes remotos. Los tripulantes se llamaban marineros por su extensión, como si fueran del mar. Pero en las cantinas y burdeles de Barranquilla, a donde se llegaban revueltos con los marineros de mar, los distinguieron con un nombre inconfundible: vaporinos.

Los viajes eran lentos y sorprendentes durante el día, los pasajeros nos sentábamos por la terraza a ver pasar la vida. Veíamos los caimanes que parecían troncos de árboles en la orilla, con las fauces abiertas, esperando que algo les cayera adentro para comer. Se veían las muchedumbres de garzas que alzaban el vuelo asustadas por la estela del buque, las bandadas de patos silvestres de las ciénagas interiores, los cardúmenes interminables, los manatíes que amamantaban a sus crías y gritaban como si cantaran en los playones. A veces, una tufarada nauseabunda interrumpía la siesta, y era el cadáver de una vaca ahogada, inmensa, que descendía casi inmóvil en el hilo de la corriente con un gallinazo solitario parado en el vientre. A lo largo de todo el viaje, uno despertada al amanecer, aturdido por el alboroto de los micos y el escándalo de las cotorras.

2. El amor en los tiempos del cólera

La novela sobre los amores contrariados entre Florentino Ariza y Fermina Daza dedica varias páginas a las navegaciones fluviales. En el tercer capítulo, cuando Fermina se prepara para casarse con el doctor Juvenal Urbino, León XII Loayza, tío de Florentino, envía a su sobrino al interior del país para curarlo de los malos amores con una promesa de empleo como telegrafista en Villa de Leyva. A bordo del Pío Quinto Loaiza, Florentino Ariza navega el río Magdalena, contempla el paisaje y las costumbres de las poblaciones ribereñas, y vive su primera experiencia sexual, lo cual constituye un punto de inflexión en la trama. En el último capítulo, cuando Fermina y Florentino reestablecen sus relaciones afectivas, este río volverá a convertirse en un espacio fundamental para la visión del mundo planteada en la novela.

El buque, uno de los tres iguales de la Compañía Fluvial del Caribe, había sido rebautizado en homenaje al fundador: Pío Quinto Loayza. Era una casa flotante de dos pisos de madera sobre un casco de hierro, ancho y plano, con un calado máximo de cinco pies que le permitía sortear mejor los fondos variables del río. Los buques más antiguos habían sido fabricados en Cincinnati a mediados del siglo, con el modelo legendario de los que hacían el tráfico del Ohio y el Mississippi, y tenían a cada lado una rueda de propulsión movida por una caldera de leña. Como éstos, los buques de la Compañía Fluvial del Caribe tenían en la cubierta inferior, casi a ras del agua, las máquinas de vapor y las cocinas, y los grandes corrales de gallinero donde las tripulaciones colgaban las hamacas, entrecruzadas a distintos niveles. Tenían en el piso superior la cabina de mando, los camarotes del capitán y sus oficiales, y una sala de recreo y un comedor, donde los pasajeros notables eran invitados por lo menos una vez a cenar y a jugar barajas. En el piso intermedio tenían seis camarotes de primera clase a ambos lados de un pasadizo que servía de comedor común, y en la proa una sala de estar abierta sobre el río con barandales de madera bordada y pilares de hierro, donde colgaban de noche sus hamacas los pasajeros del montón. Pero a diferencia de los más antiguos, estos buques no tenían las paletas de propulsión a los lados, sino una enorme rueda en la popa con paletas horizontales debajo de los excusados sofocantes de la cubierta de pasajeros. Florentino Ariza no se había tomado la molestia de explorar el buque tan pronto como subió a bordo, un domingo de julio a las siete de la mañana, como lo hacían casi por instinto los que viajaban por primera vez. Sólo tomó conciencia de su nueva realidad al atardecer, navegando frente al caserío de Calamar, cuando fue a orinar en la popa y vio por el hueco del excusado la gigantesca rueda de tablones girando bajo sus pies con un estruendo volcánico de espumas y vapores ardientes.

(…)

Al cabo de tres días de buenas aguas, sin embargo, la navegación fue más difícil entre bancos de arena intempestivos y turbulencias engañosas. El río se volvió turbio y fue haciéndose cada vez más estrecho en una selva enmarañada de árboles colosales, donde sólo se encontraba de vez en cuando una choza de paja junto a las pilas de leña para la caldera de los buques. La algarabía de los loros y el escándalo de los micos invisibles parecían aumentar el bochorno del mediodía. Pero de noche había que amarrar el buque para dormir, y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. Al calor y los zancudos se agregaba el tufo de las pencas de carne salada puestas a secar en los barandales. La mayoría de los pasajeros, sobre todo los europeos, abandonaban el pudridero de los camarotes y se pasaban la noche caminando por las cubiertas, espantando toda clase de alimañas con la misma toalla con que se secaban el sudor incesante, y amanecían exhaustos e hinchados por las picaduras.

3. El general en su laberinto

En 1989, cuatro años después de la publicación de El amor en los tiempos del cólera, García Márquez publicó El general en su laberinto, una novela sobre el último viaje de Simón Bolívar por el río Magdalena. García Márquez escogió este momento en la vida de Bolívar porque consideraba que era el menos documentado de todos, lo que le permitió reconstruir aquel trayecto con todo su arsenal de recursos literarios e investigativos (su personaje se basó, por ejemplo, en la correspondencia del Libertador con sus amigos más cercanos). En el libro, a medida que Bolívar avanza hacia el norte del país y empeora su estado de salud, van apareciendo poblaciones rurales y ribereñas que transportan al lector al paisaje decimonónico engendrado por el río Magdalena, tales como Honda, Puerto Real (Gamarra), Mompox, Zambrano y Barranca Nueva.

Era la cuarta vez que viajaba por el Magdalena y no pudo eludir la impresión de estar recogiendo los pasos de su vida. Lo había surcado la primera vez en 1813, siendo un coronel de milicias derrotado en su país, que llegó a Cartagena de Indias desde su exilio de Curazao buscando recursos para continuar la guerra. La Nueva Granada estaba repartida en fracciones autónomas, la causa de la independencia perdía aliento popular frente a la represión feroz de los españoles, y la victoria final parecía cada vez menos cierta. En el tercer viaje, a bordo del bote de vapor, como él lo llamaba, la obra de emancipación estaba ya concluida, pero su sueño casi maniático de la integración continental empezaba a desbaratarse en pedazos. En aquél, su último viaje, el sueño estaba ya liquidado, pero sobrevivía resumido en una sola frase que él repetía sin cansancio: «Nuestros enemigos tendrán todas las ventajas mientras no unifiquemos el gobierno de América».

De los tantos recuerdos compartidos con José Palacios, uno de los más emocionantes era el del primer viaje, cuando hicieron la guerra de liberación del río. Al frente de doscientos hombres armados de cualquier modo, y en unos veinte días, no dejaron en la cuenca del Magdalena ni un español monárquico. De cuánto habían cambiado las cosas se dio cuenta el mismo José Palacios al cuarto día de viaje, cuando empezaron a ver en las orillas de los pueblos las filas de mujeres que esperaban el paso de los champanes. «Ahí están las viudas», dijo. El general se asomó y las vio, vestidas de negro, alineadas en la orilla como cuervos pensativos bajo el sol abrasante, esperando aunque fuera un saludo de caridad. El general Diego Ibarra, hermano de Andrés, solía decir que el general no tuvo nunca un hijo, pero que en cambio era el padre y la madre de todas las viudas de la nación.' Lo seguían por todas partes, y él las mantenía vivas con palabras entrañables que eran verdaderas proclamas de consuelo. Sin embargo, su pensamiento estaba más en él mismo que en ellas cuando vio las filas de mujeres fúnebres en los pueblos del río.

4. Vivir para contarla

En las memorias de García Márquez, publicadas en octubre de 2002, abundan los recuerdos del autor sobre sus viajes por el río Magdalena cuando hizo el bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá y su primer año de Derecho en la Universidad Nacional (Bogotá). Las descripciones son similares a las de “El río de la vida”, pero más minuciosas y extensas, con historias que explican la procedencia de ciertos pasajes de El amor en los tiempos del cólera. En la cubierta de estos barcos fluviales de su adolescencia, García Márquez cantó boleros, leyó novelas e incluso conoció a un funcionario público que lo ayudó a obtener una beca de estudios en el Ministerio de Educación Nacional.

Yo no sabía qué hacer de mí, hasta que en La Gloria se embarcó un grupo de estudiantes que armaban tríos y cuartetos en las noches, y cantaban hermosas serenatas con boleros de amor. Cuando descubrí que les sobraba un tiple me hice cargo de él, ensayé con ellos en las tardes y cantábamos hasta el amanecer. El tedio de mis horas libres encontró remedio por una razón del corazón: el que no canta no puede imaginarse lo que es el placer de cantar.

Una noche de gran luna nos despertó un lamento desgarrador que nos llegaba de la ribera. El capitán Clímaco Conde Abello, uno de los más grandes, dio orden de buscar con reflectores el origen de aquel llanto, y era una hembra de manatí que se había enredado en las ramas de un árbol caído. Los vaporinos se echaron al agua, la amarraron a un cabrestante y lograron desencallarla. Era un ser fantástico y enternecedor, entre mujer y vaca, de casi cuatro metros de largo. Su piel era lívida y tierna, y su torso de grandes tetas era de madre bíblica. Fue al mismo capitán Conde Abello a quien le oí decir por primera vez que el mundo se iba a acabar si seguían matando los animales del río, y prohibió disparar desde su barco.

(…)

Cada viaje dejaba grandes enseñanzas de vida que nos vinculaban de un modo efímero pero inolvidable a la de los pueblos de paso, donde muchos de nosotros se enredaron para siempre con su destino. Un renombrado estudiante de medicina se metió sin ser invitado en un baile de bodas, bailó sin permiso con la mujer más bonita de la fiesta y el marido lo mató de un tiro. Otro se casó en una borrachera épica con la primera muchacha que le gustó en Puerto Berrío, y sigue feliz con ella y con sus nueve hijos. José Palencia, nuestro amigo de Sucre, se había ganado una vaca en un concurso de tamboreros en Tenerife, y allí mismo la vendió por cincuenta pesos: una fortuna para la época. En el inmenso barrio de tolerancia de Barrancabermeja, la capital del petróleo, nos llevamos la sorpresa de encontrar cantando con la orquesta de un burdel a Ángel Casij Palencia, primo hermano de José, que había desaparecido de Sucre sin dejar rastro desde el año anterior. La cuenta de la pachanga la asumió la orquesta hasta el amanecer.

5. Tijeras providenciales

Se trata de un texto publicado el 31 de agosto de 1950 en el periódico barranquillero El Heraldo. En esta columna, que García Márquez firmó con el seudónimo de Septimus (en honor a Septimus Warren Smith, el personaje creado por Virginia Woolf en La señora Dalloway), se relata una historia atribuida a Mark Twain sobre dos gemelos estadounidenses que fueron confundidos por su familia y luego marcados por el triste destino, cuando uno de ellos muera ahogado en el río Mississippi. La confusión de los hermanos de idéntico aspecto se anticipa a la de los gemelos José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo en Cien años de soledad.

Creo que es Mark Twain quien cuenta la historia de los dos gemelos del Mississippi, de los cuales no se sabe en la historia sino que uno había sobrevivido al otro, sin que el sobreviviente mismo supiera cuál de los dos era el muerto. Dicho así, con todos los requisitos del disparate, la historia no tiene ningún interés y, por si alguien no la conoce, viene como de hilo contarla ahora que los temas parecen andar del brazo con los víveres, quién sabe por dónde.

El caso es que un caballero del Mississippi le preguntaba a su novia si lo amaba y como la novia respondiera afirmativamente, el caballero se consideraba en la obligación de advertir a su dama que se sentía defraudado porque no lo amaba a él sino a su hermano gemelo.

La novia se sintió desconcertada. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Y el caballero le contó la historia de su vida.

Conmigo nació otro hermano. Éramos gemelos. Los dos gemelos más parecidos de todos los que han nacido por estos lados. Nadie podía distinguir el uno del otro y nuestra madre, para distinguirnos, resolvió que a uno se le pusiera un pantalón rosado y a otro un pantalón azul. Nos habían puesto nombres antes de que a mi madre se le ocurriera lo de los pantalones. Pero después, cuando la criada trajo media docena de pantalones azules y otra media de pantalones rosados, mi madre se descuidó y no pudo evitar que se nos vistiera sin tomar ninguna precaución. Y fue así como se nos confundieron los nombres, puesto que no se pudo saber cuál de los dos era el que tenía pantalones azules y cuál pantalones rosados. Hubo que bautizarnos nuevamente, ya vestidos, y sólo así empezaron a distinguirnos los de la casa.

La novia del caballero escuchó pacientemente, pero sin entender mucho. Él prosiguió su historia:

La cosa iba muy bien hasta cuando a la criada se le ocurrió bañarnos en el río y uno de los dos se ahogó. Como para sumergirnos en el agua era necesario quitamos los pantalones, cuando mi madre llegó, deshecha en lágrimas, no pudo saber si el que se había ahogado era el del pantalón rosado o el del pantalón azul. Y así quedaron las cosas hasta el momento, porque nadie en la casa, ni en el pueblo, ni en la región ha logrado averiguar nunca si el que murió era yo mismo o mi hermano gemelo.

La novia, confundida, trató de encontrar una explicación lógica al embrollo, pero le fue imposible. El problema de los pantalones rosados y azules era realmente demasiado complejo para no considerarlo como algo definitivo en su propio futuro. La dama entristeció y el caballero, tratando de consolarla, intentó, él también, encontrar alguna explicación para su embrollada confusión familiar. Y dijo:

-No te preocupes. Hay un secreto de familia, confesado por mi madre a la hora de su muerte: uno de los dos gemelos tenía un lunar en determinado sitio del cuerpo. Sólo mi madre conocía ese secreto a pesar de que logró ocultarlo hasta la hora de su muerte. ¡Pues bien: el del lunar era yo!

La dama, repentinamente entusiasmada, abrazó al caballero. «Oh, dijo. Qué susto me has dado. Por un momento creí que no te quería a ti en verdad, sino a tu hermano gemelo.» Y el caballero, desabotonándose el cuello en un obligado movimiento refrescante, murmuró, otra vez confundido:

-Bueno. En realidad, el del lunar era yo. ¡Pero lo malo es que el del lunar fue el que se ahogó!

Continúa Leyendo

Entrevista con Marcela Fuentes-Berain, libretista de Florencia en e...

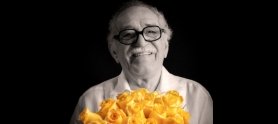

La importancia de la flor amarilla en la vida y obra del escritor c...

Once frases del escritor colombiano en torno a su lengua materna....

©Fundación Gabo 2025 - Todos los derechos reservados.