Orlando Oliveros Acosta

Jue, 10/31/2019 - 05:00

La gran diferencia entre Gabriel García Márquez y los demás era que cuando tenía una pesadilla su mayor deseo no era despertar sino escribir. Quienes durmieron alguna vez a su lado y lo escucharon gritar despavorido por las imágenes de un mal sueño aprendieron con el tiempo que no debían interrumpirlo. Sabían, o acabarían por saberlo, que cada horror en la mente de Gabo iba a ser un nuevo cuento.

Eso sintió Domingo Manuel Vega la noche en que encontró al joven escritor dando tumbos en la cama.

– ¿Qué te pasa? –le preguntó. Desde febrero de ese año, es decir 1947, compartían la misma habitación en una pensión para estudiantes universitarios de la Calle del Florián en el centro de Bogotá.

– Es que un fauno se subió en el tranvía –respondió García Márquez con los ojos cerrados.

– Estoy seguro de que te quedaste dormido y tuviste una pesadilla –dijo Vega. Para entonces ya poseía el característico sentido común de un estudiante de medicina–. Probablemente hiciste una mala digestión. Aunque si se trata del tema de tu próximo cuento, me parece algo fantástico.

García Márquez observó en silencio a su compañero por unos instantes, dio media vuelta y siguió pensando. Como todos los domingos en esa época, se había embarcado en el tranvía de la ciudad por cinco centavos y había escogido un asiento en el fondo del vagón para leer desde la mañana hasta al anochecer. Eran –así los llamó– sus “solitarios festivales poéticos”. Leía versos de amor mientras paseaba de la Plaza de Bolívar a la Avenida Chile y viceversa. Esa noche, en el último servicio de la jornada, vio que un fauno subió al tranvía en la estación de Chapinero. Iba vestido con un traje negro formal, lucía dos cuernos estilizados y su pelambre de chivo mitológico exhalaba un vago olor a agua de lavanda. “Parecía un señor canciller que regresara de un funeral”, escribió Gabo en un artículo para El País de España treinta y cuatro años después. Salvo el escritor, ninguno de los pasajeros se asombró por la presencia del fauno. Por esta razón, García Márquez creyó al principio que se trataba de uno de los tantos hombres disfrazados que cada fin de semana entraban en los parques de niños a vender baratijas. Pero aquella suposición se desmoronó cuando el fauno se sentó cerca y despidió un auténtico olor a animal montuno. Antes de la Calle 26, la calle del cementerio, la criatura bajó del tranvía y se perdió para siempre en la oscuridad.

El lunes por la mañana García Márquez seguía sin resolver el misterio. “Empecé por admitir que me había dormido por el cansancio del día y tuve un sueño tan nítido que no podía separarlo de la realidad”, confiesa en sus memorias, Vivir para contarla. En el fondo le importaba muy poco si aquello había ocurrido de verdad. Lo esencial, aseguraba, era que había vivido una experiencia maravillosa, imaginaria o no, y que esa experiencia tenía el atractivo suficiente para ser contada. Así que faltó a las clases de Derecho, tomó prestada la máquina de escribir de Domingo Manuel Vega y redactó de un tirón el cuento de un fauno que se sube a un tranvía. Durante varios días mantuvo el borrador bajo su almohada y le hizo correcciones a la hora de dormir. Cuando sintió que el cuento estaba completo, lo envió junto con una carta a Jaime Posadas, el director del Suplemento Literario de El Tiempo. Se tenía confianza, después de todo ya había publicado dos cuentos en la página cultural Fin de Semana de El Espectador: “La tercera resignación”, el 13 de septiembre, y “Eva está dentro de su gato”, el 25 de octubre. Sin embargo, la carta no fue contestada y el cuento jamás fue publicado. Su única copia se quemó un par de meses más tarde, el 9 de abril de 1948, cuando asesinaron al político liberal Jorge Eliécer Gaitán y Bogotá entera ardió en llamas.

Fue su primer cuento inspirado en una pesadilla. Ya vendrían más, justo en ese período que los historiadores bautizaron La Violencia en el que una Colombia despierta sufrió sus propios horrores sin tener que soñarlos.

En el Diccionario de la Lengua Española se define “pesadilla” como un “ensueño angustioso y tenaz” y una “opresión en el corazón y dificultad de respirar durante el sueño”. El soñador siente un peso sobre el cuerpo, de ahí el nombre. Jorge Luis Borges, en una conferencia sobre el tema que dictó en Buenos Aires el 15 de noviembre de 1977, nos recuerda que en la cultura occidental las pesadillas suelen ser atribuidas a demonios que se sientan en nuestro pecho cuando dormimos. Los griegos los llamaron “efialtes”. En la Europa de la Edad Media les decían “íncubos” y “súcubos”, criaturas cuyo peso diabólico provocaba parálisis del sueño y orgasmos pecaminosos. “Alp”, pesadilla en alemán, designa la opresión de un elfo siniestro.

El consuelo de los soñadores de pesadillas es la certeza de que su mal rato se acaba cuando despiertan. Hay algunas regiones, sin embargo, donde se cree que la pesadilla es tan peligrosa en el sueño como en la vigilia. No basta con abrir los ojos porque el demonio que se te sienta encima también se levanta contigo. Sucede así en el Caribe colombiano, el lugar donde nació y se crio Gabriel García Márquez. Para la muestra, una danza de relación que ya tiene cien años. Durante los carnavales y fiestas patronales, muchos pueblos de Bolívar, Atlántico y Magdalena realizan la Danza de los Gallinazos, cuya trama gira en torno a un burro flojo que se queda dormido y sueña que unas aves de carroña bajan del cielo a devorarlo. Su dueño, un cazador, lo abandona a su suerte, pero regresa a despertarlo cuando advierte que la pesadilla de los gallinazos puede volverse real.

Está claro que, en el caso de García Márquez, los demonios no saltaban a la realidad sino a la literatura. Gabo los veía posarse en su vientre, los sufría un instante y luego los arrastraba hasta su escritorio para obligarlos a trabajar en sus historias. Entonces el único peso palpable era el de sus dedos oprimiendo las gastadas teclas de una máquina de escribir.

En el universo garciamarqueano las pesadillas son importantes porque determinan el carácter de los personajes. El coronel de El coronel no tiene quien le escriba siempre sueña que se enreda en telarañas. Y es como si se tratara de una transcripción onírica de su vida estancada en las redes burocráticas de un gobierno que no tramita su pensión. En El otoño del patriarca, el dictador nos revela su soledad en el poder con la pesadilla sobre hombres pálidos de levitas grises que lo apuñalan con cuchillos de carnicero mientras sonríen. Simón Bolívar, héroe venido a menos de El general en su laberinto, amante trágico y seductor empedernido, sueña repetidas veces que una mujer lo ahorca con una cinta roja hasta despertarlo.

Quizás la pesadilla más explícita respecto al destino y la personalidad de quien la sueña es la de Santiago Nasar, protagonista de Crónica de una muerte anunciada. El día que lo van a matar sueña que atraviesa un tranquilo bosque de higuerones bajo una tierna llovizna. Luego se despierta de improviso con la sensación de que ha sido cagado por pájaros. Los lectores descubren después que el desgraciado personaje también se pasea por el pueblo con la calma del ignorante hasta que es alcanzado por la mierda de la muerte.

Tan esenciales fueron las pesadillas para García Márquez que Doce cuentos peregrinos, su último libro de relatos, se produjo gracias a una de ellas. Era 1973 y el escritor vivía en Barcelona con su esposa Mercedes Barcha y sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. Se habían mudado a una casa de los bajos número 6 de la Calle Caponata. Allí, una noche primaveral, Gabo soñó que asistía a su propio entierro. Lo curioso era que no iba dentro de un ataúd sino que caminaba hacia el cementerio junto con sus mejores amigos. Era una procesión de compinches que vestían de luto y daban cada paso con un ánimo parrandero. “Al final de la ceremonia, cuando empezaron a irse, yo intenté acompañarlos, pero uno de ellos me hizo ver con una severidad terminante que para mí se había acabado la fiesta”, escribió García Márquez en el prólogo de sus doce cuentos. “Sólo entonces comprendí que morir es no estar nunca más con los amigos”. La pesadilla, explicó más tarde, le hizo tomar conciencia de su identidad y aquello fue el punto de partida para narrar las cosas extrañas que les suceden a los latinoamericanos en Europa.

De los doce relatos, el número cuatro, “Me alquilo para soñar”, habla de Frau Frida, una colombiana nacida en Quindío que se gana la vida en Austria interpretando sueños para una familia rica. La mujer está inspirada en otra que el novelista conoció cuando viajó a Viena el 21 de septiembre de 1955. La llamaban Frau Roberta, provenía de Colombia –específicamente de un pueblo cercano a Armenia– y decía ser la única persona en el mundo que trabajaba durmiendo, ya que se alquilaba para tener sueños premonitorios. Ese oficio le había granjeado una pequeña fortuna en la ciudad. Gabo la vio en varias ocasiones en una taberna de estudiantes latinos. Comía salchichas vienesas con papas hervidas y bebía cerveza de barril. Una noche, mientras los dos daban un paseo frente al Danubio, García Márquez sospechó que Frau Roberta era la estafadora más original que había conocido.

– Sólo quiero saber si es verdad que usted sueña –le dijo con un tono de complicidad y una sonrisa sin acusaciones.

– Es verdad –respondió Frau Roberta y aprovechó el momento para soltar una advertencia–. Por eso he venido esta noche, para decirte que anoche tuve un sueño que tiene que ver contigo. Debes irte enseguida y no volver a Viena antes de cinco años.

Al día siguiente, García Márquez se fue de Viena en el primer tren de la madrugada. Viajó a Checoslovaquia, siguió a Polonia y se detuvo, finalmente, en Italia. Sus biógrafos sostienen que llegó a Roma persiguiendo el sueño de hacer cine. Otros creemos que estaba asustado. Tal vez Roma, con su anagrama del amor, sus prostitutas de Villa Borghese y sus cineastas neorrealistas era el destino perfecto para ahuyentar la pesadilla clarividente de Frau Roberta. Además, García Márquez podía consolarse con una vaina maravillosa: la convicción de que los demonios austríacos no viajan a Roma porque son brutos hablando italiano.

“No es uno quien abandona las pesadillas, sino las pesadillas las que lo abandonan a uno”, le dijo García Márquez al poeta Arturo Camacho Ramírez en un programa radial de la HJCK el 20 de septiembre de 1954. En aquella entrevista, difundida en Bogotá un lunes sombrío a las 8:30 pm, el escritor contó que se había familiarizado tanto con sus propias pesadillas que éstas habían optado por no aparecer más en su cabeza. Una especie de huelga metafísica. Y, en efecto, entre 1951 y 1973 –poco antes de la pesadilla de Barcelona– sus horas durmientes estuvieron repletas de nada: sólo sueños blancos y confusos como un gran desierto de sal.

La primera pesadilla la tuvo a los cinco años. ¿Con qué soñó? No es fácil saberlo. Su autobiografía ofrece algunas pistas: un niño sediento al que un forastero le dio un balazo en una cantina de Aracataca, el fantasma de la tía Petra en el cuarto de hospital, los santos de cera de tamaño humano en la alcoba de la tía Francisca Simodosea. Los terrores nocturnos continuaron durante su bachillerato en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá. García Márquez gritaba dormido y sus vecinos de cama lo despertaban con almohadazos. Aquella escena fue tan frecuente que los profesores lo trasladaron a un dormitorio improvisado en el segundo piso del liceo. Ese destierro tenía sus ventajas. Ahora dormía en una habitación que estaba situada justo encima de la cocina. Una madrugada, él y otros cinco compañeros se dieron un festín con la comida de la despensa y por poco los expulsan cuando la directiva descubrió el robo.

El 16 de junio de 1950 publicó en El Heraldo una columna titulada “La pesadilla” donde se cuenta la historia de un hombre que muere mientras está durmiendo. Muere y queda atrapado dentro de su cadáver. Siente cuando los vivos lo lloran, lo acuestan en el ataúd, lo cargan hasta el cementerio y lo entierran. Aunque no se mencionan nombres, el lector intuye que ese muerto es el autor del texto, protagonista en sus miedos de cajón.

La noche de su entrevista en la HJCK, García Márquez llevaba tres años sin pesadillas. Los periódicos colombianos vivían la suya con la censura que imponía la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Pero Gabo, que era periodista y sufría estas cosas, cuando cerraba los ojos no invocaba el terror. Una playa interminable o una piscina vacía, eso era todo. Estaba pareciéndose a Remedios, la bella, su futuro personaje de Cien años de soledad, que subió a los cielos después de vagar por un desierto solitario, “madurándose en sus sueños sin pesadillas”.

Era una verdadera lástima que la huelga de sus sueños le llegara cuando ya se había convertido en un experto. A Arturo Camacho Ramírez le comentó que hasta ese momento podía clasificar a las pesadillas en tres tipos: las terroríficas, las absurdas y las perfectas.

– Las terroríficas están reservadas exclusivamente a los aprendices –dijo–. En ellas se cuenta la indecorosa pesadilla del soñador perseguido por el toro, la de la infinita escalera de caracol y, en general, todas las protagonizadas por animales repugnantes: ratones, murciélagos, serpientes, arañas. Son pesadillas demasiado fáciles que, por lo general, se evitan con un buen laxante como el delirium tremens.

– ¿Y las pesadillas absurdas? –preguntó Camacho Ramírez.

– Lo más absurdo de ellas es que todavía exista quien las padezca –respondió García Márquez. Tenía una voz delgada, jovencísima–. Cualquier persona con una experiencia mínima en el hábito de los sueños puede incorporarse en la mitad de una pesadilla absurda y llamarla al orden. La típica pesadilla absurda –prosiguió– es la del hombre que sueña que está espulgándose a sí mismo con la destroncada cabeza puesta en las rodillas. Padecer esa clase de pesadillas es confundir el hobby con la esquizofrenia.

Camacho Ramírez se reía. A pesar de que el diálogo sonaba preparado con antelación, era evidente que estaba gozándose cada ocurrencia.

– Bueno, Gabriel, ¿y puede darme un ejemplo de la pesadilla perfecta?

– La tengo en mi colección.

– A ver, cuente.

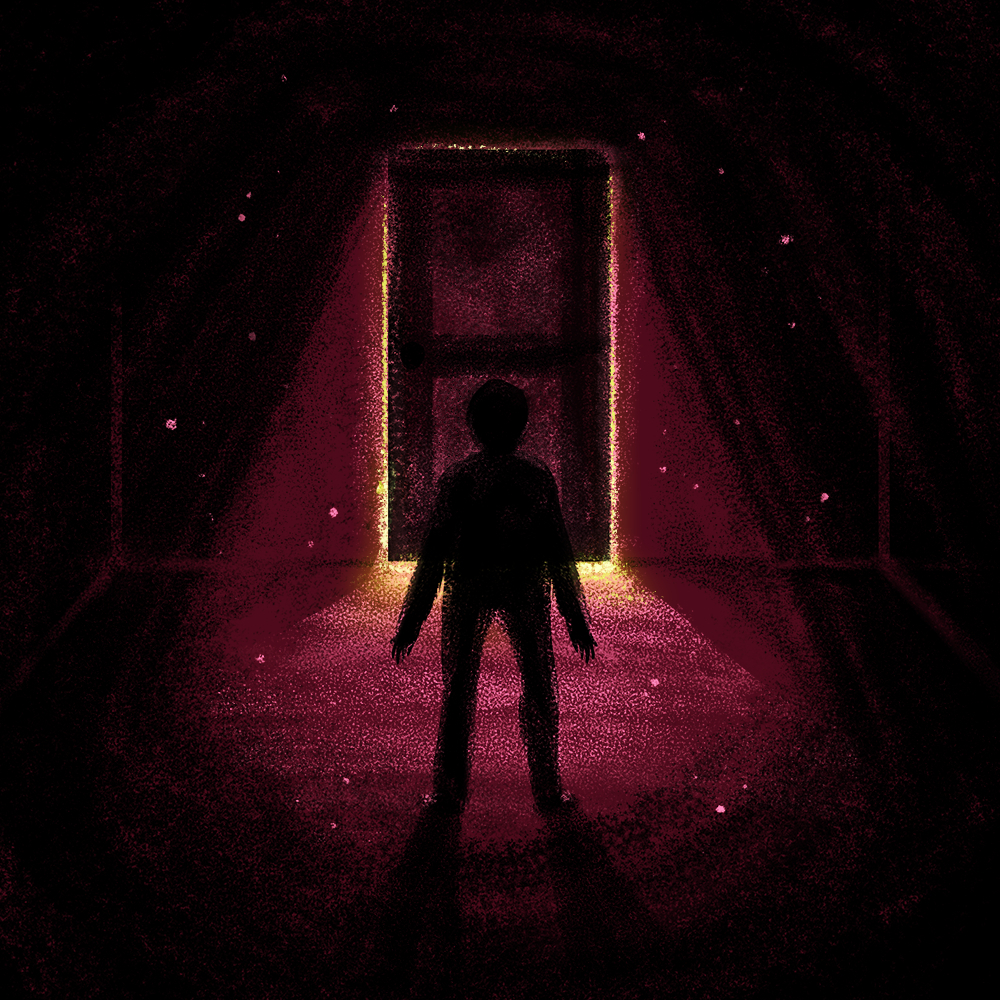

– Sueño que estoy en una habitación cuadrada, de paredes lisas, sin otra comunicación con el mundo exterior que una pequeña puerta cerrada. Abro la puerta y al salir de la habitación me encuentro con otra exactamente igual: cuatro paredes lisas y al frente una pequeña puerta cerrada. Intrigado, abro esa segunda puerta y me encuentro en una tercera habitación exactamente igual a la anterior y luego en una cuarta y en una quinta y en una sexta…

– ¿Cree usted que la galería no tenía fin?

– No podía tenerlo porque en realidad no me había salido nunca de la primera habitación. Lo que realmente ocurría era que yo estaba saliendo indefinidamente de una habitación para entrar indefinidamente a ella misma. Es mi pesadilla perfecta.

Apodada el Sueño de las Habitaciones Iguales, la pesadilla perfecta de García Márquez tiene su propia historia. Entró en escena por vez primera en “Pesadillas”, un artículo publicado en El Heraldo el 13 de julio de 1950. Allí se narraba la historia de un hombre que vendía sus pesadillas para sobrevivir. Gabo lo describió como “un profesional del miedo nocturno, un refinado cultivador del sobresalto”. Ese hombre llegó al periódico de su ciudad y le propuso al director la venta de uno de sus más valiosos productos: la pesadilla de los cuartos. Más por falta de espacio que por intriga, el artículo finalizaba sin aclarar en qué consistía ese misterioso sueño. Pero tres meses más tarde, también en El Heraldo, aquello se explicaba en dos artículos sucesivos: “Un profesional de las pesadillas”, publicado el miércoles 11 de octubre, y “Final de Natanael”, el viernes 13. El primero mencionaba a otro cazador de malos sueños, Natanael, que había inventado un método para provocar pesadillas donde había que tragar un bistec de media libra con cebolla y pimienta antes de dormir. Entre las pesadillas más apetecidas por Natanael se hallaba la de los sueños superpuestos. El segundo artículo explicaba que estos sueños superpuestos eran una variante del Sueño de las Habitaciones Iguales o sueño de los cuartos. Informaba, de igual manera, que quien ingresaba en él corría el riesgo de morir o de perder la noción de la realidad. Y fue eso lo que terminó sucediéndole a Natanael. Un día, metido en un sueño que estaba dentro de otro sueño que estaba dentro de otro, el reloj despertador sonó por menos tiempo del esperado y Natanael quedó atrapado en su mundo onírico. “Estuvo así, paseando de sueño en sueño, durante horas y horas, sin encontrar diferencia, ningún signo que le indicara cuál era la realidad y cuáles los sueños idénticos a ella”, escribió García Márquez.

En el final de su ciclo, el Sueño de las Habitaciones Iguales halló a su última víctima dentro de Cien años de soledad. Fue José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Murió cuando el fantasma de un viejo enemigo, Prudencio Aguilar, lo detuvo en una de las tantas habitaciones de su pesadilla de cuartos infinitos. Creyendo que había retornado a la habitación del mundo real, José Arcadio Buendía jamás despertó.

Hay un modo para hacer que regresen las pesadillas. Consiste en pisar, nuevamente, la patria. En el caso de García Márquez, uno pensaría que eso sucedería en Colombia. En Aracataca, Barranquilla, Sucre o Cartagena. En cualquier lugar del Caribe o en las calles congestionadas de Ciudad de México. Pero lo cierto es que a Gabo lo sorprendió la patria en Angola, a 8393 kilómetros de Barbados, que es la isla más cercana en el mar Caribe.

El viaje hasta el sur de África lo realizó en el otoño austral de 1977. Quería ver con sus propios ojos cómo se las arreglaba aquel país desde su grito de independencia contra el gobierno portugués el 11 de noviembre de 1975. Su vuelo hizo escala en Conakri, la capital de Guinea, y al mediodía ya había aterrizado en Luanda. Se encontró con una ciudad empobrecida donde no había fósforos ni sal. En el hotel en el que se hospedó, uno de los más lujosos, el aire acondicionado estaba descompuesto y había que aparecerse temprano en el comedor para no quedarse sin almuerzo. “Yo esperaba encontrarme en un mundo extraño, totalmente extraño, y desde el momento en que puse los pies allí, desde el momento mismo en que olí el aire, me encontré de pronto en el mundo de mi infancia” le dijo a su amigo Plinio Apuleyo Mendoza en 1982. “Volví a tener, inclusive, las pesadillas que tenía en la niñez”.

Algo similar le dijo a Ángel Sánchez Harguindey, periodista de El País, en 1977: “El viaje a Angola partió mi vida por la mitad. Desde el momento que desembarqué me encontré en el mundo de mi infancia. He vuelto a tener pesadillas que no tenía desde la niñez”.

No es casualidad que, después de su aventura africana, otras pesadillas nuevas lo atormentaran. Por ejemplo, la pesadilla de Bangkok. García Márquez se refirió a ella en un artículo que publicó en El Espectador el 31 de marzo de 1982. Era un sueño donde se extraviaba en la capital de Tailandia. La tortura sicológica residía en las casas miserables que lo rodeaban y los cientos de automóviles embotellados en las escuadras y las autopistas. En el artículo confiesa que esa era una pesadilla recurrente. “Siempre he vuelto a padecer el horror de que nunca más encontraré la manera de salir”, escribió.

Era el señor de las pesadillas y sus demonios, escribanos del susto, por fin habían regresado.

©Fundación Gabo 2024 - Todos los derechos reservados.