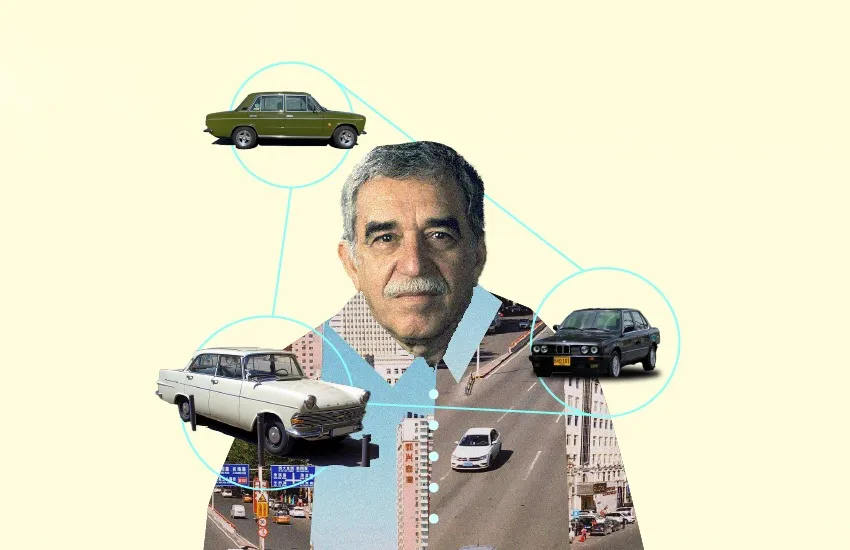

Gabriel García Márquez, un genio al volante

Las historias que imaginaba Gabriel García Márquez al volante.

A Gabriel García Márquez deberían haberle negado la licencia de conducción. Su cabeza estaba llena de tantas historias que no tenía tiempo ni espacio para pensar en la carretera. Una vez, en Barcelona, frenó intempestivamente ante la luz roja de un semáforo. El conductor que iba detrás de él tuvo que hacer una maniobra peligrosa para no estrellarse contra el parachoques.

—¡Vete a escribir, que de eso sí sabes! —le gritó a García Márquez cuando pasó por su lado.

No era la primera persona —y tampoco sería la última— que prefería que el novelista colombiano se mantuviera ocupado escribiendo en lugar de mover con torpeza una caja de cambios.

Dentro de un automóvil, la imaginación está tan contraindicada como el alcohol. Y García Márquez, para desgracia de sus pasajeros, era un soñador al volante. En julio de 1965, mientras conducía un Opel blanco del 62 hacia Acapulco, se le ocurrió el principio de Cien años de soledad. Las míticas veintiocho palabras en las que el coronel Aureliano Buendía recuerda cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. “Hubiera podido dictarle allí mismo el primer capítulo, palabra por palabra, a una mecanógrafa”, afirmó el escritor, dos años después, en una entrevista concedida a la revista Visión. La leyenda cuenta que, tras aquella epifanía, dio un golpe de timón y volvió a Ciudad de México para encerrarse en el cuarto de estudio. En realidad, nunca cambió de rumbo. Sin embargo, pasó aquel fin de semana tomando apuntes y rumiando la trama de la novela mientras su esposa y sus dos hijos se bañaban en las aguas del océano Pacífico.

Si el origen de la familia Buendía se forjó sobre cuatro neumáticos, el fin de Macondo se debió, en parte, a un paseo en automóvil que Virginia Woolf relató en La señora Dalloway. García Márquez memorizó el extenso pasaje y a menudo lo recitaba frente a sus amigos: “No cabía la menor duda acerca de la grandeza de quien iba sentado dentro del automóvil; la grandeza pasaba, oculta, a lo largo de Bond Street, separada solamente por el alcance de una mano de la gente común que quizás ahora, por primera y última vez, había estado en posición de poder hablar con la soberana de Inglaterra, duradero símbolo del estado que llegará al conocimiento de curiosos anticuarios, apartando las ruinas del tiempo, cuando Londres sea un sendero cubierto por la hierba y todos los que caminaban presurosos por la calle aquel miércoles por la mañana no sean más que huesos, con unas cuantas alianzas mezcladas con su propio polvo y con el oro de innumerables dientes cariados. Entonces el rostro del automóvil sería conocido”.

—Yo sería un autor distinto si no hubiese leído esta frase —le dijo García Márquez al periodista Plinio Apuleyo Mendoza en 1982—. Transformó por completo mi sentido del tiempo. Quizá me permitió vislumbrar en un instante todo el proceso de descomposición de Macondo y su destino final. Me pregunto, además, si no sería el origen remoto de El otoño del patriarca, que es un libro sobre el enigma humano del poder, sobre su soledad y su miseria.

El mundo, visto desde el parabrisas, siempre fue una fuente de inspiración. Una tarde, en Ciudad de México, García Márquez quedó atrapado en un embotellamiento frente al Panteón Civil de Dolores. Iba montado en el Opel del 62. Para escapar a la congestión vehicular, tomó un desvío por el bosque de Chapultepec. En ese instante cayó un aguacero torrencial, de los que aparecen con frecuencia en sus libros. “Es para mí una imagen obsesiva, inolvidable: el bosque bajo la lluvia cuando el sol comenzaba a ocultarse”, le dijo al diario Excélsior en abril de 1971. “Eso me va a servir, no sé para qué, ni cuándo, pero estoy seguro de que me va a servir, algún día revienta; después de la imagen inicial, lo demás es trabajo de burro”.

Tal vez esta costumbre de imaginar y conducir al mismo tiempo fuera la causa de tantos accidentes de tránsito. En 1958, cuando vivía en Caracas y tenía 31 años, manejó su primer automóvil y lo estrelló dos minutos después de encender el motor. A partir de entonces, empezó un tira y afloja con la muerte. “Siempre he pensado, en mis largos viajes por tantas carreteras del mundo, que la mayoría de los seres humanos de estos tiempos somos sobrevivientes de una curva”, escribió en una nota de prensa publicada en El Espectador el 18 de agosto de 1981.

Gabo sobrevivió a las curvas varias veces. A principios de los setenta, mientras viajaba de Barcelona a Perpiñán con su familia, tuvo el presentimiento de que debía levantar el pie del acelerador (iba a cien kilómetros por hora). Cuando lo hizo, fue rebasado por una camioneta blanca, un Volkswagen rojo y un Fiat azul. Al poco rato, doblando una curva, encontró a los tres automóviles despachurrados contra un camión que había perdido el control en el carril contrario. Otro día, en el verano de 1974, viajaba tranquilamente de París a Montpellier con el poeta Álvaro Mutis hasta que un Škoda blanco se le vino encima a toda velocidad. Logró esquivarlo, pero el Seat 1430 que manejaba saltó al vacío y se incrustó en la cuneta. Catorce años más tarde, el 15 de mayo de 1988, se fracturó una costilla cuando su vehículo fue embestido por un autobús en el camino que conduce de Caracas al Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira.

Parecía que en su destino no estaba contemplado morirse por un siniestro vial. Al contrario de su maestro Albert Camus, que falleció al chocar contra un árbol en una carretera de Borgoña, su literatura jamás sería cegada por las autopistas. Algo tenía que saber García Márquez sobre esta extraña inmunidad, pues se dio el lujo desafiante de colgar en su apartamento de Barcelona el afiche de una máquina de escribir aplastada por las ruedas de un automóvil. Lo hizo, además, en su cuarto de estudio: la estación donde escribía las historias que imaginaba al volante.

Libros que compran autos, autos que permiten libros

Dicen que cada niño nace con un pan bajo el brazo. Gonzalo, el segundo hijo de García Márquez, nació con un auto. La madre, Mercedes Barcha, lo parió el 16 de abril de 1962, la misma fecha en que la Academia colombiana le otorgó el premio de novela Esso a La mala hora. Con los tres mil dólares que daba el certamen, Gabo pagó los gastos de la clínica y compró el Opel del 62.

Aunque este sedán de puertas blancas y tapicería roja lo enamoró a primera vista (“Es el juguete más extraordinario que he tenido en mi vida”, le contó a Plinio Apuleyo Mendoza en una carta), no dudó en sacrificarlo cuando tuvo la revelación de Cien años de soledad rumbo a Acapulco. Lo empeñó en un depósito de coches en Tacubaya y le entregó el dinero a Mercedes para que se hiciera cargo de la casa mientras él se encerraba a escribir. Así, el automóvil que fue adquirido gracias a la novela anterior, ayudó a financiar la novela siguiente.

Aquel rito no fue necesario en las décadas posteriores. El éxito de Cien años de soledad garantizó que ningún otro auto tuviera que pasar por el monte de piedad para resolver los problemas domésticos de su dueño.

A fines de 1967, ya conducía un Seat 1430 de color verde. Ese año manejó de Madrid a Barcelona con el objetivo de establecerse en la capital catalana para escribir El otoño del patriarca. Dentro de la cajuela iba su equipaje y el de su familia, además de una piel de caimán que un amigo le había obsequiado como amuleto contra el mal de ojo. Las regalías por sus libros eran buenas, pero todavía no reportaban cifras millonarias. Tres años después, aún se movía por las calles de Sarrià en aquella máquina. Incluso concedió allí algunas entrevistas. En noviembre de 1970, por ejemplo, un reportero de Triunfo lo interrogó desde el asiento del copiloto.

—Anota: sociedad de consumo —le dijo García Márquez a su entrevistador—. Imagínate: si este es mi automóvil, cómo será el de mi editor.

Los modelos finos y costosos llegaron más tarde. Para 1982 tenía un BMW y un Mercedes Benz convertible. Los mexicanos rumoraban, con la habitual dosis de exageración latina, que Gabo manejaba uno de los tres BMW que había en todo México. El 9 de mayo de 1988, seis días antes de su accidente de tránsito en Venezuela, compró en un concesionario de Madrid un BMW 325i por 24.762 dólares. Era un sedán negro diamante de dos mil quinientos centímetros cúbicos y seis cilindros. Los detractores políticos del escritor aprovechaban estas compras para cuestionar su ideología socialista.

—Creo que el socialismo es la repartición de la riqueza —se defendía García Márquez—. Cuando tratamos o queremos hacer la revolución socialista, no es que queramos que los que tienen buenas casas y buenos automóviles y comen bien, no tengan buenas casas ni buenos automóviles ni coman bien. Sino que los que no tienen automóviles, y los que no tienen buenas casas y los que no comen bien, tengan buenos automóviles y tengan buenas casas y coman bien.

El BMW 325i llegó a Cuba en 1990 y rodó por las calles de La Habana hasta el 10 de marzo de 1992, fecha en la que zarpó para Cartagena a bordo de un buque de la Melfi Marine Corporation. El 7 de septiembre de ese año, García Márquez renovó en Colombia su licencia de conducción. Un funcionario de Cartagena aprobó el trámite sin objeciones. Pobre. Ignoraba el consejo que las madres versadas en los misterios del mundo suelen dar a sus hijos e hijas jóvenes: si un genio de la literatura te invita a subir a su auto, no te montes.

La mecánica de los presagios

Cien años de soledad es un libro repleto de presagios. Antes de que Rebeca ponga un pie en Macondo, Aureliano Buendía anuncia su llegada a Úrsula. “No sé quién será”, le dice. “Pero el que sea ya viene en camino”. Para construir este tipo de escenas, el autor usaba más su propia vida que la imaginación. “¡Mis hermanos son unos Buendía!”, le comentó alguna vez al periodista Ernesto González Bermejo.

Una madrugada de octubre de 1967, García Márquez detuvo un automóvil en Barranquilla y le pidió que lo llevara a casa de sus padres en Cartagena. Eran las dos de la mañana. En mitad del viaje, el conductor estiró el brazo hacia los asientos traseros, en donde el escritor dormía, y lo despertó.

—Oye, ¿tú sabes algo de mecánica? —le dijo—. Este carro se varó y no sé cómo arreglarlo.

Era un chofer amateur al que su hermano le había prestado el auto ese día. García Márquez estiró las piernas en la carretera y revisó el motor a la luz de la luna. Al cabo de dos horas descubrió que había una falla en la cadena de transmisión. La arregló como pudo y logró reanudar la marcha de la máquina. Llegó a casa de sus padres al amanecer. Allí no sabían de su visita. Uno de sus hermanos le abrió la puerta.

—Mira qué casualidad —dijo en voz alta para que los que estaban adentro lo oyeran—: estaba soñando que Gabo venía por la carretera y que necesitaba de nuestra ayuda.