Cien años de soledad como novela bananera

Las notas escritas por Roberto Herrscher de un viaje a Boston para investigar el mundo desaparecido de la United Fruit Company.

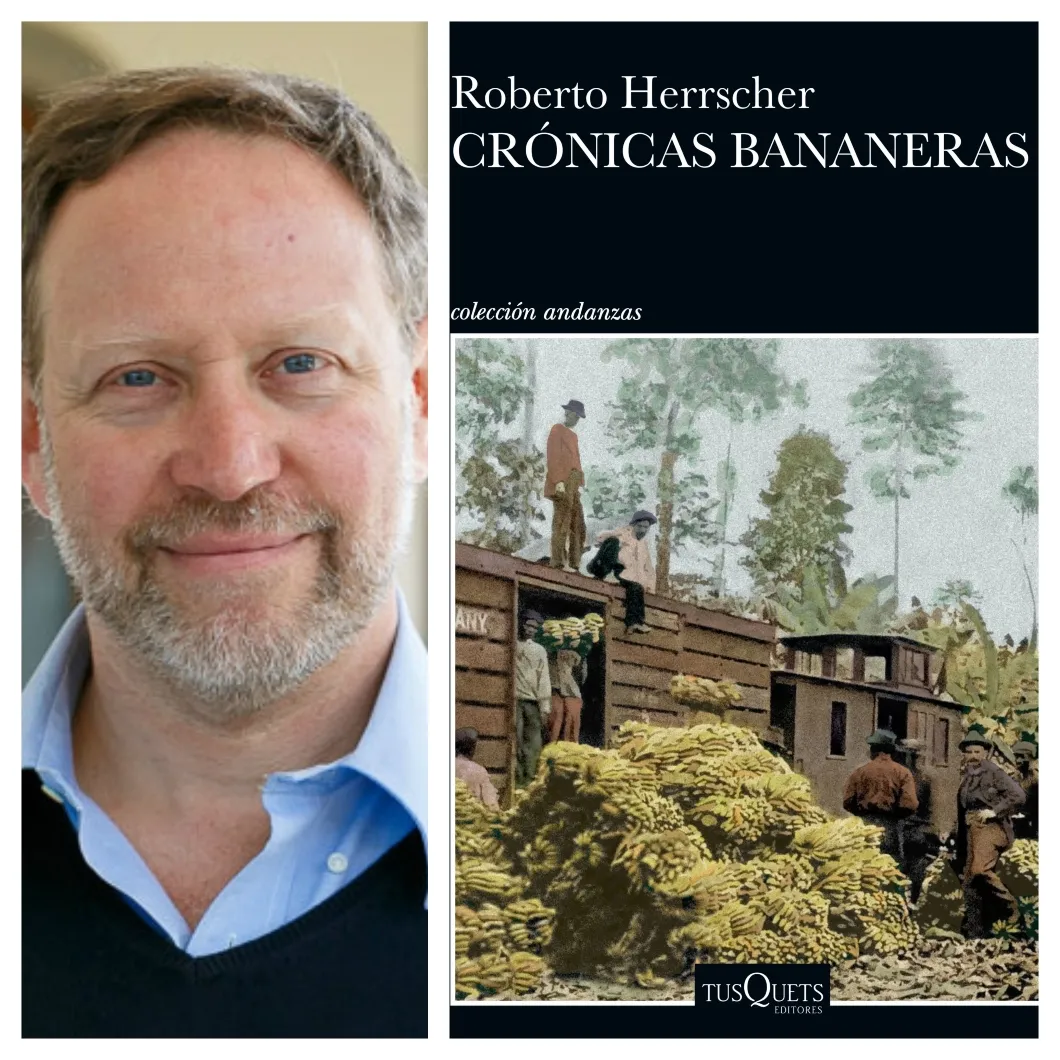

Por: Roberto Herrscher*

Patio central del campus de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Cae plomiza y aguada la tarde del 17 de septiembre de 2009. Mañana a las 9 comienza mi sesión en la Biblioteca Baker, para estudiar las fotos del archivo de la United Fruit Company.

Anoche mi amiga June Erlick, la directora del programa Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard, quien me ha alojado en su casa durante los días de mi investigación, me dio una gran noticia. Sergio Ramírez, el antiguo vicepresidente de la Nicaragua sandinista, el laureado ensayista, narrador, cronista y estudioso de la literatura y la política latinoamericana, está enseñando este semestre en Harvard, y esta tarde tiene una clase sobre la novela realista en el aula 403 del Edificio Boylston.

Boylston es una de las señoriales cajas cuadradas de ladrillo rojo que bordean el patio central, el centro histórico de Harvard. June está matriculada en el curso, y me invita a ir de oyente.

Mientras camino desde la estación del tranvía, bordeando librerías especializadas y cafeterías estudiantiles, pienso en la suerte, la coincidencia de que justo hoy esté aquí este titán de las letras centroamericanas, probablemente el más importante escritor vivo del istmo.

Estas coincidencias, que jalonan mis viajes bananeros, son como migas de pan en la larga senda por la que transito en estos años de búsqueda. Voy por un bosque oscuro, entre viajes, entrevistas, escenas vistas y narradas, lecturas y parvas de libros y artículos y fotocopias descoloridas y páginas web de origen incierto. ¿Dónde voy? ¿Estoy avanzando? Hay claros en el bosque y por ahí avanzo, pero no estoy seguro de que sean trillos abiertos en la maleza que me lleven a mi destino.

Y cada tanto, en una larga charla aparece un destello de luz, amigos como June me dan consejos y cobijo y me cuentan historias, como su entrevista a Monseñor Oscar Romero, mártir de El Salvador, o como su investigación de la muerte de una periodista guatemalteca, en lo más duro de la violencia de los ochenta.

Hoy voy a preguntarle a Sergio Ramírez por la novela bananera. Después de todo, la edición especial que las academias de la lengua de Iberoamérica hicieron de Cien años de soledad se cierra con un texto de Ramírez en el que habla de la United Fruit Company, de Macondo como pueblo bananero. Para Ramírez este es un dato crucial: Macondo es el espejo realista y mágico de Aracataca, el poblado caribeño donde nació Gabriel García Márquez en 1927.

“Atajos de la verdad” se llama el ensayo de Ramírez, que cierra la edición conmemorativa del clásico de García Márquez. La ficción como atajo hacia una verdad más profunda, más real que la realidad. “Atajos de la verdad” comienza definiendo la América hispana como un territorio imaginario, soñado desde el principio de la conquista. “Esa cualidad de poder borrar las fronteras entre ilusión y realidad, tan sustancial a la literatura, fue también de los conquistadores y cronistas de la conquista, y de muchos otros geógrafos y cartógrafos, exploradores y naturalistas que penetraron en el nuevo mundo”.

Venían con su mente enfebrecidas de monstruos, fábulas, sagas: eran producto de las novelas de caballería, aunque no pudieran leer. A medida que avanzaban en busca de ciudades de oro y lagos de la eterna juventud, nombraron las tierras como los sitios míticos de los libros caballerescos: California, Patagonia, Florida, Amazonia, los nombres provenían de las novelas de caballería.

“Así nacía una narración al mismo tiempo que nacía un continente, y desde entonces no ha sido posible separar la mentira de la verdad, que es el punto donde la escritura de invención alcanza su apogeo”.

Pero, advierte Ramírez, los pueblos indígenas tenían “su propia cosmogonía imaginativa, y un rico credo acerca del oficio implacable de los dioses”. Y cuando llegaron los esclavos africanos, “sus historias orales y sus ritos, los fetiches y las hechicerías, su familiaridad con los ancestros muertos, y sobre todo sus dioses tan maleables, capaces de fundirse en los altares con los santos católicos vinieron a formar parte de esa triple amalgama imaginativa, europea, indígena y africana, que pasaría a permear la conducta cotidiana, donde el prodigio se volvió parte de lo real”.

Ese mundo ritual, mágico, donde los portentos se pasean cómodamente por el paisaje tropical es el fermento de Macondo, explica Ramírez. Su punto de fricción es el choque entre este mundo real e imaginario a la vez, por un lado, y por otro el proyecto racional, utópico, europeo, de las élites latinas.

“El ajuste de cuentas pendientes entre el mundo rural, que sobrevive pese a todo, y nuestra idea ilusionada de civilización, entre lo arcaico, conservado como estrato geológico y lo moderno, entrevisto como panacea, es la marca fundamental de nuestra cultura. Eso que se ha dado en llamar ‘realismo mágico’ no es más que el choque de imágenes y concepciones entre el terco universo rural que sobrevive y nuestra idea de modernidad nunca alcanzada del todo”, escribe, como con pena, el novelista.

*****

No puedo dejar de pensar que hace varias eras geológicas, Sergio Ramírez fue el vicepresidente de un proyecto revolucionario que buscó traer la racionalidad y la cultura y la justicia a su castigada Nicaragua.

En la novela latinoamericana van floreciendo, como en el imaginario rural, el patriarcado como forma política y los caudillos como su máxima expresión. Lazos y venganzas de sangre, represión y explosión sexual, luchas fratricidas entre liberales y conservadores: todo se cuenta en la novela de la primera mitad del siglo XX, y en Cien años de soledad esa historia real e inventada alcanza su apoteosis en la forma en que García Márquez logra plasmar el mundo mítico-real en su genial invento, la aldea caribeña de Macondo.

El lugar es el de su infancia: García Márquez creció en Aracataca, donde muchas de las cosas imposibles de Macondo fueron ciertas. Y el tono de la novela es el de su abuela, la forma en que su abuela y sus mayores contaban las fábulas más extrañas: como si fuera lo más natural del mundo.

“Es decir”, explicó hace años García Márquez en una entrevista, “en un tono impertérrito, con una serenidad a toda prueba que no se alteraba, aunque se le estuviera cargando el mundo encima, y sin poner en duda en ningún momento lo que estaban contando, así fuera lo más frívolo o lo más truculento, como si hubieran sabido aquellos viejos que en literatura no hay nada más convincente que la propia convicción”.

La saga mágica de los Buendía, del pueblo y del país, sumergidos todos en guerras excesivas y en cópulas fabulosas, se acopla con la historia socio-política en la página 256 de esta edición de Cien años de soledad. Para el escritor centroamericano, el libro da un vuelco definitivo con la llegada a Macondo de la compañía bananera, “un impacto suficiente para convertir Macondo en algo desconocido aún para sus propios habitantes”.

El Ramírez literato, estudioso del realismo mágico se pelea en su página con el político, el soñador de la Nicaragua imposible.

¿Cuál de los dos escribe esto?: “La aparición de la United Fruit Company, diosa poderosa que, al crear enclaves bajo sus propias leyes, con su policía, sus comisariatos, su propia moneda, sus ferrocarriles y sus puertos, trastoca y pervierte el mundo rural”.

A partir de aquí, Ramírez nos cuenta esa historia: “Desde inicios del siglo XX, y durante al menos cincuenta años, la United Fruit pone en jaque la soberanía de Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá y Colombia. Quita y pone presidentes a través de golpes de Estado y controla a los diputados para que voten las leyes que más les convienen. Para aquellas naciones de economía rural, desperdigadas y pequeñas, el estigma de repúblicas bananeras vino a deshacer sus sueños de modernidad ideal, trocados en una modernidad falsa y vergonzante. Es el punto donde chocan de manera brutal el universo arcaico rural y el universo de la modernidad impuesta, que ahora sí ha tomado sustancia”.

No hay duda sobre lo que a Ramírez le parece esencial de la novela más importante del boom: “La apoteosis de Cien años de soledad empieza con la aparición de la compañía bananera en tierras de Macondo, y alcanza su clímax con la masacre de los trabajadores, asesinados a tiros por el ejército como castigo ejemplar a la huelga, un fenómeno de represión que llega a ser constante en todas las repúblicas bananeras”.

Aquí Ramírez da un salto inesperado, trayendo en su auxilio la novela fundacional: “Igual que en la segunda parte del Quijote, la realidad va apoderándose de la novela y los personajes pasan a tener sustancia tangible. La entrada en escena de la bananera en Cien años de soledad viene a disputarle al mito el territorio. Las demandas que los trabajadores amparan con su huelga se alejan de la imaginación: la insalubridad en las viviendas, el engaño en los servicios médicos y la iniquidad de las condiciones de trabajo”.

“No hay nada de mito en todo esto”, recuerda Ramírez. La compañía bananera existió. Las condiciones insalubres, las horas durísimas de trabajo existieron. Los huelguistas fueron de carne y hueso, mortales. Ellos y sus esposas y sus hijos, que el 6 de diciembre de 1928 se juntaron en la plaza para escuchar un decreto del jefe civil y militar de la provincia de Magdalena.

El decreto, que existió, declaraba a los huelguistas “cuadrilla de malhechores” y facultaba al ejército para “matarlos a bala”. Las balas, los gritos, los muertos, el silencio impuesto, los cadáveres llevados a tirar al mar en trenes de carga, como banano de deshecho.

“No hay nada de mito en todo esto”, escribe Sergio Ramírez.

No hay mal que dure cien años

¿Es Cien años de soledad una novela bananera?

No sólo, obviamente.

Pero sí, también.

Es una novela total, un enorme mural que pinta el continente entero a partir de su ombligo, o su corazón, en el Caribe doloroso y apasionado y profundo. Pero en ese mundo la vida cambia para siempre con la llegada del doble extranjero: el gringo que viene a mandar y el ejército de desarrapados trabajadores inmigrantes, que vienen a ganarse el sustento. En alguna de sus novelas anteriores los había llamado “la hojarasca”. Vienen y se marchan y no dejan huella.

En Macondo no los llama hojarasca, pero tampoco tienen cara, historia ni voz.

Ya lo había apuntado Mario Vargas Llosa en su estudio fundamental donde llama ‘novela total’ a Cien años de soledad. Al comparar la historia de Macondo con la del continente entero, el peruano apunta que “la segunda gran transformación histórica de esta sociedad (…) ocurre cuando es colonizada económicamente por la compañía bananera norteamericana y convertida en país monoproductor de materia prima para una potencia extranjera, en una sociedad dependiente. La fuente de la riqueza y el trabajo en Macondo es ahora el banano”.

Vargas Llosa comprueba que, como en los enclaves bananeros ‘reales’, Macondo se transforma en “un campamento de casa de madera con techos de zinc, y junto al pueblo surge el de los gringos, un pueblo aparte con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso y extensos prados azules con pavorreales y codornices”.

*****

Todo había comenzado cuando Aureliano Segundo Buendía encontró por la calle al visitante norteamericano Mr. Herbert, un personaje esperpéntico “con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con armaduras de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino”. Mr. Herbert aceptó la invitación de Aureliano Segundo de comer en la espaciosa casa familiar, y “cuando llevaron a la mesa el atigrado racimo de banano que solían colgar en el comedor durante el almuerzo, arrancó la primera fruta sin mucho entusiasmo”.

Pero en un momento descubrió, “más bien con distracción de sabio que con deleite de buen comedor”, que ese fruto valía oro. Lo examinó, lo midió con instrumentos de precisión, y a la semana desembarcaban en Macondo un ejército de agrimensores, hidrólogos, topógrafos, y sobre todo una ominosa jauría de solemnes abogados vestidos de negro.

“Dotados de recursos que en otras épocas estuvieron reservados a la Divina Providencia, modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio”.

Este es un párrafo magistral de Cien años de soledad: en él los gringos de la bananera salen del mundo de la racionalidad y la ciencia y entran de lleno en el realismo mágico.

En la transformación de Macondo en un pueblo bananero no faltó de nada, ni por supuesto el infaltable tren de las putas. “Un miércoles de gloria llevaron un tren cargado de putas inverosímiles, hembras babilónicas adiestradas en recursos inmemoriales, y provistas de toda clase de ungüentos y dispositivos para estimular a los inermes, despabilar a los tímidos, saciar a los voraces, exaltar a los modestos, escarmentar a los múltiples y corregir a los solitarios”.

Bueno, esto sí es producto de la famosa prosa hiperbólica de García Márquez: en mis conversaciones con testigos, usuarios y protagonistas, la realidad del lenocinio en las plantaciones bananeras tenía mucho menos de gloria y más de sudor agrio, tedio, violencia, fastidio, desesperación y vacío. En Costa Rica, varios trabajadores me contaron que al salir de la covacha sucia donde un trabajador tras otro manchaba la sábana descolorida, les esperaba un detalle de la compañía: una cesta con limones cortados por la mitad, para frotarse la zona de contacto, como medida profiláctica.

Lo que no es producto de la hipérbole tropical, el regodeo literario ni la nostalgia es la descripción del cambio de autoridad que se produjo en Macondo con la llegada de la bananera: “Los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, que el señor Brown se llevó a vivir en el gallinero electrificado para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a su investidura, y no padecieron el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policías”, concluye García Márquez, “fueron reemplazados por sicarios con machete”.

Toda la vida del pueblo empezó a girar alrededor de la compañía. Hasta José Arcadio Segundo se conchabó como capataz, para espanto del ‘núcleo duro’ de los Buendía. “-Que no vuelva a pisar este hogar -dijo Fernanda (su cuñada)-, mientras tenga la sarna de los forasteros”.

Pero lo peor llegó para la orgullosa Fernanda cuando su bella hija Meme fue invitada a tocar el clavicordio en el club social exclusivo de los gringos. La invitaron a sus bailes, a jugar al tenis, a bañarse en su piscina. Hasta comenzó a tontear con un gringo de esos… Como la Colombia tropical donde había nacido García Márquez, como Latinoamérica toda, la estirpe del coronel José Aureliano Buendía se dividía y peleaba por su respuesta ante el ataque y la seducción del gringo.

Como la Malinche de Hernán Cortés, Meme, la hija de Fernanda Buendía, confraternizó y aceptó las dádivas del invasor, mientras sus hermanos se preparaban para la guerra.

*****

La caída final de Macondo comenzó con la degradación paralela de la familia Buendía, peleándose y matándose y haciéndose el amor entre sí en un éxtasis de violencia y frenesí que el académico Víctor García de la Concha llamó “los cerrados laberintos de la sangre”, por un lado, y por el otro por el desmoronamiento social, económico y político de Macondo.

Si bien el pueblo vivió muchos años más, el golpe de gracia se lo dio la huelga bananera, la represión policial y el silencio impuesto como una loza sobre la matanza.

José Arcadio Segundo, el capataz de la compañía, había renunciado a su puesto, se había vuelto sindicalista y estaba incitando a la huelga. Como bien puntualiza Sergio Ramírez desde sus años de revolucionario centroamericano, en un libro con vírgenes voladoras y niños con rabo de cerdo, las peticiones de los huelguistas eran exactas, calcadas a las que los trabajadores de los años treinta y cuarenta presentaban a la United Fruit Company en Honduras, en Costa Rica, en Panamá y en la costa caribeña de Colombia.

Además de las peticiones salariales, de que no se les pague en bonos canjeables en los negocios de la compañía, de que mejore la atención sanitaria y las inhóspitas condiciones de trabajo en las plantaciones, “los obreros aspiraban a que no se les obligara a cortar y embarcar banano los domingos, y la petición pareció tan justa que hasta el padre Antonio Isabel intercedió en favor de ella porque la encontró de acuerdo con la ley de Dios”.

Medio siglo más tarde, caminando en el bananal de Finca 8 en Palmar con el antiguo capataz de la compañía Joselino Rosales, el hombre me sale en medio de la oscuridad con la misma queja, la misma petición. Y en este caso, el trabajador tico se gana a García Márquez en el dramatismo de su historia: cuando llegaban los barcos de la Gran Flota Blanca, no se respetaba ni Semana Santa.

La policía sacó de sus casas varios connotados sindicalistas, incluyendo a José Arcadio Segundo y a Lorenzo Gavilán, un coronel de la revolución mexicana “que decía haber sido testigo del heroísmo de su compadre Artemio Cruz” (un homenaje literario de Gabo a su amigo Carlos Fuentes, porque Cruz es un personaje de la novela más conocida del mexicano –un centenar de páginas más adelante, otro personaje de Cien años de soledad se topa en París con la buhardilla donde murió el niño Rocamadour, personaje de Rayuela, del amigo y admirado de ambos, el argentino Julio Cortázar).

Así es el entramado extraño, superpuesto y lógico de la novela: con los Buendía se cruzan personajes de otras novelas y también las condiciones prosaicas y firmes de los huelguistas bananeros.

¿Por qué salen José Arcadio, Gavilán y los otros de la prisión? Por una causa que suena a salida de Cebollas y reyes de O. Henry: “porque el gobierno y la compañía bananera no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debía alimentarlos en la cárcel”.

*****

Pero la realidad supera a veces a la ficción, y García Márquez, que conoce como pocos el mundo bananero, ‘novelizó’ el argumento de los abogados de la compañía para no negociar con los huelguistas con un argumento que ningún novelista, por más imaginativo que fuese, pudo haber pergeñado con la claridad y el cinismo con que lo hicieron los verídicos abogados de la UFCO: “… los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía, ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores.”

¿Cuántos lectores de Cien años de soledad no habrán celebrado la inventiva genial del creador del realismo mágico? Yo mismo, cuando me devoré la novela en mi cuartito de Buenos Aires a los 18 años, en tres días y tres noches de asombro, no imaginaba que al menos la parte bananera de la novela es realismo sucio. Sucio y doloroso. ¿Quién puede competir en inventos crueles con los abogados reales de la UFCO histórica? Los documentos que los historiadores de la compañía como Carlos Hernández y Ronny Viales y Aviva Chomsky y Philippe Bourgois rescataron de archivos polvorientos, dicen esto y más.

No hay inventos. Hay, como dice Sergio Ramírez al final de su ensayo, un “atajo hacia la verdad”.

La huelga grande estalló en Macondo, y el ejército llegó para restablecer el orden. Como orgulloso hombre del Caribe, García Márquez se permite una descripción precisa pero xenófoba de los jóvenes de la sierra que vienen marchando en tres regimientos: “Eran pequeños, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo, y tenían un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del páramo. Aunque tardaron más de una hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque todos eran idénticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergüenza de los fusiles con las bayonetas caladas y el incordio de la obediencia ciega y el sentido del honor”.

Se acercaba el desastre. El pueblo se juntó en la plaza para escuchar la arenga del teniente coronel. De pronto, García Márquez corta la narración del momento para ir a un futuro remoto, y la memoria de un anciano que en esa escena era un niño. La frase comienza con tres palabras muy importantes para el autor: son las tres famosas palabras con las que comienza todo el andamiaje de Cien años de soledad, esa primera frase que muchos de sus lectores podemos repetir de memoria. Ahora lo que se recuerda “muchos años después” no es un hecho festivo, la tarde en que el padre de Aureliano Buendía lo llevó a conocer el hielo, sino una matanza.

“Muchos años después, ese niño había de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que había visto al teniente leyendo con una bocina de gramófono el decreto número 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Cortés Vargas y por su secretario, el mayor Enrique García Isaza, y en tres artículos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba a ejército a matarlos a bala”.

Inmediatamente, un capitán, con voz cansada, dio cinco minutos a la muchedumbre para retirarse. Pasados cuatro minutos, José Arcadio Segundo, quien nunca antes había levantado la voz, les gritó: “¡Cabrones, les regalamos el minuto que falta!”Los catorce nidos de ametralladoras desataron el pánico. La plaza quedó sembrada de cadáveres.

“Muchos años después”, insiste García Márquez con su comienzo-fetiche, “el niño había de contar todavía, a pesar de que los vecinos seguían creyéndolo un viejo chiflado, que José Arcadio Segundo lo levantó por encima de su cabeza y se dejó arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente”.

José Arcadio Segundo salvó la vida de milagro. Fue dado por muerto y subido al tren. Se despertó rodeado de cadáveres. “Debían de haber pasado varias horas después de la masacre, porque los cadáveres tenían la misma temperatura del yeso en otoño, y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los habían puesto en el vagón tuvieron tiempo de arrumarlos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano”.

Saltó del tren en marcha, volvió a Macondo y se encontró con que nadie le creía. La masacre no había sucedido nunca. Entonces comenzó a llover. Los militares anunciaron que cuando escampara firmarían el acuerdo de paz. Y entonces, con la exactitud que lo coronó como maestro del realismo mágico, como si tal cosa, como contaban los abuelos, escribe García Márquez: “Llovió cuatro años, once meses y dos días”.

Esa es la mezcla genial de datos duros, periodísticos, y los vuelos de una imaginación desbordada. Lo excesivo, lo increíble, lo mágico, está contado como si fuera lo más natural del mundo. Y a su lado, las cifras y los nombres y las fechas de los hechos históricos refulgen y pegan mucho más.

Para dos generaciones de latinoamericanos, así fue el expolio y la violencia de la bananera, así fue el drama de un continente sometido por unos soldados sanguinarios a su vez sometidos a una multinacional extranjera, que seducía a las élites con bailes y partidos de tenis y pagaba a generales sin alma para que sofocaran rebeliones a bala.

Muchos años después, 28 páginas antes del final de la novela, cuando los dedos de García Márquez ya volaban sobre la máquina de escribir con total seguridad, sabiendo que lo tenía, que lo había logrado, Aureliano Babilonia se vincula a un grupo de bohemios borrachos de amor por la literatura. Se llaman Álvaro, Germán, Alfonso y Gabriel, “los primeros y últimos amigos que tuvo en la vida”. García Márquez homenajea a sus queridos amigos de juventud, que perseguían el sagrado sueño de las letras mientras caían de risa en bares, en prostíbulos y en los pisos mugrientos de olvidadas revistas literarias.

Aureliano los quería a los cuatro “como si fueran uno solo”, pero “estaba más cerca de Gabriel que de los otros”, porque compartían el pasado de sus abuelos, las historias de Macondo y sobre todo la certeza sobre la matanza los trabajadores, que todos los demás creían una invención. “Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no solo la propietaria, sino algunas personas mayores que ella repudiaban la patraña de los trabajadores acorralados en la estación, y del tren de doscientos vagones cargados de muertos, e incluso se obstinaban en lo que después de todo había quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compañía bananera no había existido nunca”.

Y aquí comienza una frase que para mí es clave para entender la novela, el arte entero de García Márquez y su visión del mundo y el relato de su vida: “De modo que Aureliano y Gabriel estaban vinculados por una especie de complicidad, fundada en hechos reales en los que nadie creía, y que habían afectado sus vidas hasta el punto de que ambos se encontraban a la deriva en la resaca de un mundo acabado, del cual solo quedaba la nostalgia”.

El último de la estirpe de los Buendía y el autor convertido en personaje tiritan unidos como hojas pegadas y a la deriva, unidos por la certeza de un crimen borrado con violencia de la memoria de su gente. La invención, la literatura, el vuelo imaginativo para mejor recordar un pasado necesario. Las palabras –en un ritmo implacable, hipnótico, irrepetible– como escalera hacia la salvación por el recuerdo.

Eso es para mí Cien años de soledad.

Una clase en Harvard

Cae la tarde, plomiza y desapacible, en Cambridge, Massachusetts, y en uno de los rectángulos de pasto del patio central de Harvard, una docena de alumnos de arqueología se afanan cavando y limpiando huecos en la tierra con palas, cuerdas, espátulas y cepillos.

Cada tanto me llegan noticias de las excavaciones de investigadores de Harvard y sus alumnos y discípulos en Siria, en Etiopía, en Ucrania, en la China profunda. Pero me los topo aquí, excavando en el patio de su propia universidad, debajo de un árbol añoso cuyas hojas se mantienen verdes y lozanas en este otoño de Nueva Inglaterra.

Han dejado sus bolsos, libretas, abrigos y mapas en un rincón del área que encerraron con palos clavados en la tierra y una tela plástica agujereada de color naranja, como en las construcciones. Se los ve muy jóvenes, la mayoría visten jeans y zapatillas. Si hay un profesor presente, no lo identifico. Debe ser alguno o alguna de los jóvenes que se ríen y se pasan los instrumentos de medición. O la chica que registra toda la operación con una camarita minúscula.

En un rincón del parque cercado hay un cartel que explica que en este preciso sitio se comenzaron a erigir los primeros edificios de la universidad, en la década de 1630. En 1638, el Old College, y en 1955, el Indian College, donde alojaban y daban clases a miembros de “las tribus indígenas de Nueva Inglaterra”. El ‘charter’ o constitución de la universidad declaraba que su objetivo sería educar a los jóvenes ingleses y nativos en “sabiduría y godliness” (algo así como amor y obediencia a Dios). “Hemos decidido excavar aquí, en el espacio entre el Old College y el Indian College, para explorar la época temprana de la universidad y su misión original”.

El texto del cartel enfatiza que esa misión continúa en programas para el estudio y el apoyo a los pueblos originarios y el programa Honrando a las Naciones. Identifica a los jóvenes risueños que cavan y limpian como estudiantes del curso de grado Anthropology 1130, a cargo del profesor William Fash. Desde 2007 el estudio ha llevado al descubrimiento de artefactos como candados, monedas y trozos de cerámica. “Este otoño, el proyecto aspira a desenterrar más artefactos y elementos. Estas experiencias de colonización, contacto cultural, educación, religión, política, cambio institucional y vida diaria estudiantil nos inspiran para preguntarnos: ‘¿Qué hay allí abajo?’ y para buscar un vínculo entre el pasado multicultural de nuestra institución con su presente y su futuro”.

Comienza a caer una ligera llovizna, los alumnos guardan apresuradamente sus herramientas de medición y tapan con plásticos la excavación, y yo prosigo mi caminata a través del parque arbolado, hasta el edificio Boylston y trepo las escaleras, pensando en el curioso pasado indígena escondido debajo de estos venerables edificios.

*****

En el pasillo del cuarto piso un corrillo de estudiantes latinoamericanos conversa animadamente. Entra el profesor Ramírez y los saluda con sonriente cercanía. Entran y las voces se van esparciendo en una polifonía de murmullos paralelos. El aula consiste en una enorme mesa rectangular. Casi todos los alumnos caben en las sillas que rodean la mesa, como comensales a un banquete literario. Unos pocos nos ubicamos en sillas con respaldo, recostadas contra las paredes. En la cabecera más cercana a la puerta de entrada se apuesta Sergio Ramírez y comienza a recitar de memoria, con voz lenta y cadenciosa, con esa melódica letanía de los nicaragüenses cuando se ponen solemnes.

El profesor Ramírez empieza con América como continente imaginado por los europeos, pero no por cartógrafos y geógrafos sino por navegantes de imaginación caliente. Sigue con la naturaleza excesiva, inconmensurable de las llanuras patagónicas, los ríos del Matto Grosso, las cúspides de los Andes, los desiertos y las selvas. “Era un territorio literario”, proclama.

Se detiene en un canto a los ríos como mares, sin orillas, el Amazonas, el Orinoco, la selva interminable del Amazonas, las costas calientes del Caribe. “Ese paisaje se convirtió en personaje, y en la novela latinoamericana, cada personaje tiene su paisaje propio, que lo enmarca y lo define”. En el aula no vuela ni una mosca.

En la primera parte de la clase de hoy, antes de la pausa para el café, Ramírez presenta la decena de grandes novelas clásicas latinoamericanas, y la manera en que el paisaje traza y preanuncia el destino de sus protagonistas: Martín Fierro en el desierto pampeano, en lucha con el indio; Don Segundo Sombra, en la estancia interminable de la Pampa, Doña Bárbara en la sabana… y llega el momento de la perplejidad. El profesor cuenta que en un curso de que dio en Los Ángeles, pidió a los alumnos que pusieran en orden estas diez novelas, empezando por la mejor, la más lograda, la más influyente. “Todos pusieron en último lugar La vorágine”, que el colombiano José Eustasio Rivera publicó en 1925.

Pero para Sergio Ramírez, La vorágine es la primera.

*****

“La leí a los 17 años, era muy popular entonces, y me marcó mucho como escritor. Entré desde la credulidad, la suspensión de la realidad”. En esa adusta y fría aula de Harvard, Ramírez viajó a ese momento en que devoraba novelas de adolescente, en que se zambullía en ese supuesto informe de un empleado de la cancillería colombiana, a quien ordenan buscar a unos funcionarios a las órdenes de Arturo Coa, que entraron en la selva y envían cartas e informes cada vez más alucinados, como una variante tropical del Kurtz de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Ramírez hace una pausa dramática. “El libro termina con un telegrama desde el consulado en Manaos. ‘Sin noticias de Arturo Coa y sus compañeros’. Se los tragó la selva”.

De pronto, se pone a hablar el novelista: “Un libro se recuerda para siempre cuando se recuerda la primera frase. ‘Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia’. Hay primeras frases redondas. Hay que saber empezar. Pero la partida se termina de ganar con la última frase. Hay que conocer la última frase cuando se está escribiendo, para saber hacia dónde va uno. Uno visita muchos puertos, pero si conoce la última frase sabe dónde tienen que ir, es como un mapa de navegación en un territorio donde no hay reglas…”

Los alumnos se quedan expectantes, en silencio. Siento que el profesor Ramírez recorre con la mirada hacia adentro las largas luchas con los comienzos y finales de sus propias novelas. Esos días y esas noches de navegar en un mar de palabras sin ver la costa, sabiendo que tenía que gastarse los ojos mirando a esa última frase como a un faro lejano y salvador, tenía que navegar hacia allí.

Casi sin mirar sus notas, con un tono pausado que hace pensar que lo que dice se lo está pensando en ese momento, Ramírez hace brotar ante sus alumnos de Harvard los paisajes que dan vida y sentido a los grandes personajes latinoamericanos: la inmensidad del llano brasileño en Gran Sertón: Veredas, de Guimarães Rosa, el escarpado monte árido donde señorea el caudillo terrateniente Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y la sierra peruana donde José María Arguedas vuelve a ser “un niño que camina en el filo de dos culturas, la quechua y la mestiza”, en el acantilado por donde discurren Los ríos profundos. “Arguedas es totalmente bilingüe, su sintaxis es quechua, y muchas de las innovaciones y extrañas construcciones de su prosa vienen de ese otro idioma”, apunta.

Como si describiera el barrio donde vive o las cuitas de su familia, Sergio Ramírez transita por la selva sin fin de La casa verde, de Vargas Llosa, por el ancho Orinoco de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, hasta que llega, casi al filo de la pausa para el café, a la Trilogía bananera del premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias.

Las presenta como el centro de las novelas sobre la explotación de la naturaleza. La naturaleza ya no es un paisaje ni un enemigo inmóvil al que conquistar, sino un protagonista que lucha, que responde, que se venga. “La geografía no se deja dominar, la naturaleza sufre. Esto estira la imaginación del escritor, le obliga a un nuevo lenguaje. Son novelas de lenguaje, más de paisaje”.

Sergio Ramírez toma el marcador y se acerca a la pizarra del fondo del salón para anotar los nombres de las novelas bananeras de Asturias. “El Papa verde”, escribe. Esa era fácil. El Papa verde es la United Fruit Company.

Después escribe: “Los ojos de los enterrados”.

Y entonces se queda en blanco. No recuerda el nombre de la tercera. Yo entrecierro los ojos y me muerdo el labio en mi silla del rincón, debajo de la ventana. ¡Si tengo los tres libros en mi casa! Es cierto que no los leí, que comencé Los ojos de los enterrados y que las larguísimas disgregaciones verbales de Asturias me quitaron el entusiasmo inicial. Pero ahí están, en el estante de las novelas bananeras, en el armario de los libros bananeros de mi casa. ¿Cómo se llamaba la tercera?

Ramírez hace un gesto de frustración. Quiere un respiro para recurrir a su prodigiosa memoria, corta la clase. Los alumnos sacan sus monedas para la máquina de café y sus cigarrillos y salen en orden al pasillo. Yo me quedo con él mientras medita frente al pizarrón. Le comento mi proyecto, me recomienda otra novela bananera, la historia de un nicaragüense empantanado en las fincas de Costa Rica: Bananos, de Emilio Quintana. Lo leí, le digo, y me parece similar pero inferior a Mamita Yunai, del genial Carlos Luis Fallas. Le comento lo que me gustó su ensayo en el libro conmemorativo de Cien años de soledad. Parece ausente. De pronto se ilumina, y me doy cuenta por qué: todo este tiempo había estado tratando de hacer memoria.

“¡Viento fuerte!”, exclama. Así se llama el tercer libro de la trilogía bananera de Asturias. Lo anota en la pizarra antes de que alumnos vuelvan. El mundo vuelve a tener orden.

*****

“En la doctrina liberal, la naturaleza es una herencia que Dios legó al hombre para que la domine, está ahí para ser aprovechado. Los seres que habitan ese espacio natural pertenecen a ese mundo, son también salvajes”, explica al comienzo de la segunda parte, ya otra vez dueño de la situación.

“Sobre todo los indios. La obra civilizadora busca transformar la naturaleza y a los seres ‘naturales’. Parte de la teoría puritana para el dominio de Nueva Inglaterra. Para escribir su Facundo, Sarmiento se basó en El último mohicano, de James Fenimore Cooper”, dice. Yo pienso en la excavación de los arqueólogos de Harvard justo debajo de esta ventana, con las reliquias de la obra civilizadora del Indian College. ¿Se habrá fijado también Ramírez que su discurso sobre la novela latinoamericana lo lleva tan cerca de esta universidad prestigiosa y lejana?

“Pero los sueños no se hacen realidad. La naturaleza no se transforma según la propuesta civilizadora de los liberales; siguen el atraso, la miseria. Y en muchos sitios no llegó nunca. Ahora estamos discutiendo sobre la posmodernidad, y en cuántas partes de nuestra América no llegamos a modernidad…”.

Se vuelve a despertar el Ramírez político: “¿Sabían que el nuestro es el continente más injusto? El dos por ciento de la población es dueño del 80 por ciento de la riqueza. Hay abismos de injusticia que siguen abiertos. La utopía fracasó. En la Amazonia o en los ríos de Nicaragua vive gente que sigue pescando con arpón y cazando con arco y flecha, campesinos que siembran maíz grano a grano. Se sigue aplicando la técnica maya. Al lado, del otro lado de las alambradas, hay tractores, cosechadoras automáticas, antenas de televisión por cable. Son dos mundos que coexisten…”

“¿Y qué puede hacer la literatura?”, dice, como si hablara consigo mismo, un alumno nicaragüense.

En el silencio ampuloso del aula modesta de Harvard, el profesor Sergio Ramírez lleva el dedo a la boca y medita unos segundos, mientras los jóvenes estudiantes se echan para delante, en espera de la respuesta.

Aracataca disuelta en la bruma

¡Cuánto viven las historias! ¡Cómo se aferran porfiadas las palabras, mientras los viejos se van muriendo, las empresas y los presidentes se cubren de polvo, los pobres salen del lodazal o mueren tristes y son reemplazados por otros desamparados! Quedan, acurrucadas en algún rincón, las palabras y las frases y las novelas y los cuentos y los poemas que describían un mundo que desapareció, pero que ahora vuelve a respirar en la nostalgia y el odio y la desesperación de sus víctimas, trasformado en arte.

Así, el imperio del banano vive en las chispas del recuerdo.

En los documentos oficiales rara vez se conserva lo importante. A veces hay destellos: en medio de las horas que pasé mirando y fotografiando viejas imágenes de la UFCO en la Biblioteca Baker de Harvard, de pronto pasé una de las hojas desprendidas con fotos pegadas y me apareció, entre tantas escenas de Golfito y Palmar, un nombre misterioso y conocido: Aracataca, el pueblo donde nació García Márquez, donde creció a la conciencia social y la sensibilidad artística con sus abuelos y tías.

El biógrafo oficial de García Márquez, Gerald Martin, centra su relato y análisis del mundo imaginativo del novelista en el universo bananero. De hecho, la United Fruit Company aparece en la primera frase de su monumental biografía (711 páginas):

“Una calurosa, asfixiante mañana de comienzos de la década de 1930, en la región costera tropical del norte de Colombia, una mujer contempla por la ventanilla del tren de la United Fruit Company las plantaciones de banano. Hilera tras hilera, titilaban entre la luz del sol y la sombra. Había embarcado en el vapor nocturno, asediado por los mosquitos, que atravesaban la gran ciénaga desde el puerto de la ciudad caribeña de Barranquilla, y ahora viajaba hacia el sur por la Zona Bananera con destino a Aracataca, el pequeño pueblo del interior donde varios años antes había dejado a su primer hijo, Gabriel, apenas un niño de pecho, a cargo de sus padres, ya entrados en años”.

El mismo paisaje bananero figura en las primeras páginas de Vivir para contarla, las memorias de García Márquez: esta vez, treinta años más tarde, su madre vuelve a buscarlo. Gabo trabaja en un diario de Barranquilla, y su madre lo vino a buscar a la redacción para pedirle que lo acompañara para vender la casa, la casa de Aracataca donde el escritor había pasado sus primeros años con su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, la persona que más lo influyó en su vida.

En ese viaje encontró el tema que lo haría inmortal. El tema que siempre había estado allí: su propia infancia, sus memorias mezcladas con las extraordinarias fantasías de sus mayores, todo ambientado en el mítico mundo bananero. Montados en el tren, García Márquez y su madre se adentran en el pasado personal, que poco después se convertirá en imaginario de todo un continente. El escritor estaba sumergido en la lectura de la novela Luz de agosto, de William Faulkner.

“El tren atravesó con un silbido largo las marismas de la ciénaga, y entró a toda velocidad por un trepidante corredor de rocas bermejas, donde el estruendo de los vagones se volvió insoportable. Pero al cabo de unos quince minutos disminuyó la marcha, entró con un resuello sigiloso en la penumbra fresca de las plantaciones y el tiempo se hizo más denso y no volvió a sentirse la brisa del mar. No tuve que interrumpir la lectura para saber que habíamos entrado en el reino hermético de la zona bananera”.

“El mundo cambió. A lado y lado de la vía férrea se extendían las avenidas simétricas e interminables de las plantaciones, por donde andaban las carretas de bueyes cargadas de racimos verdes. De pronto, en intempestivos espacios sin sembrar, había campamentos de ladrillos rojos, oficinas con anjeo en las ventanas y ventiladores de aspas colgados en el techo, y un hospital solitario en un campo de amapolas. Cada río tenía su pueblo y su puente de hierro por donde el tren pasaba dando alaridos, y las muchachas que se bañaban en las aguas heladas saltaban como sábalos a su paso para turbar a los viajeros con sus tetas fugaces”.

Era la vuelta al mundo de la infancia, pero el ‘pueblo civil’ se había convertido en un amasijo de construcciones y despuntaba una economía que atolondradamente trataba de reemplazar el vacío que dejó la bananera. En el pueblo, todos hablaban de la posibilidad de que la compañía volviera. Un cura sentenció en su sermón: “La compañía deja la ruina por donde pasa”. Pero el joven escritor veía en las caras de los vecinos, sentados en las verjas y puertas de sus casas, ociosos y mustios, que no le creían al cura. Todos se habían construido un pasado idílico y mentiroso, y esperaban como agua del cielo la vuelta de la compañía.

El 10 de abril de 1983, cuatro meses después de recibir el Premio Nobel, publicó una columna en El Espectador donde se refiere a Aracataca como aquel “pueblo ardiente y polvoriento donde mis padres me aseguran que nací, y en el cual sueño que estoy –inocente, anónimo y feliz– casi todas las noches. En ese caso no sería tal vez el mismo que soy, pero acaso hubiera sido alguien mucho mejor: un personaje simple de las novelas que nunca he escrito”.

*****

Ya he visto y fotografiado decenas de fotos en blanco y negro, mis guantes blancos se están agrisando y mis brazos se están cansando de repetir el gesto de colocar el rótulo arriba de cada foto (Solo para fines de investigación. Imágenes no transferibles), cuando de pronto descubro dos fotos extrañas, casi surrealistas.

En una de las últimas cajas hay dos fotos de Aracataca.

Las dos son de una piscina. Una con agua, la otra seca. La piscina parece haberse cavado en un páramo desolado; al fondo se percibe el bosque cortado, algunas palmeras, las plantaciones de banano en la lejanía. En la piscina vacía, pegado a la pared del fondo, hay un hombre de camisa blanca, y otro con camisa oscura y sombrero entre las manos, acodado en la pared de la derecha. Están probablemente allí para mostrar la profundidad del pozo. Son nadie, dos hombres puestos en un inmenso agujero para resaltar su pequeñez. El de camisa blanca lo vi enseguida, su camisa destaca sobre la pared oscura. El del costado lo vi recién cuando estudié todas las fotos para escribir el segundo capítulo de este libro. Es casi invisible.

La foto de la piscina con agua parece haberse tomado unos meses más tarde. Ha crecido el pasto en el espacio con tierra que se abre entre la piscina y el sitio donde se para el fotógrafo. Las palmeras de atrás han crecido. Pero el aspecto, aunque menos desierto, se me hace más desolado aún. Veo los pies de foto: efectivamente, la piscina vacía es de mayo de 1924, y la piscina llena es de julio de ese año. En marzo de 1927, tres años más tarde, nació García Márquez. ¿Sería esta la piscina donde imaginaba a Meme, la hija de Fernanda Buendía, retozando con los gringos y con los criollos ricos de Macondo?

¿Tan triste era Aracataca? ¿Sólo esto queda del mundo mágico que dio pie a la genial creación literaria de una Latinoamérica imaginaria, y en la que los escritores del continente seguimos viviendo?